Встреча актрисы театра и кино Елены Захаровой с учащимися школ Самары, которая прошла 25 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Встреча актрисы театра и кино Елены Захаровой с учащимися школ Самары, которая прошла 25 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Встреча актрисы театра и кино Елены Захаровой с учащимися школ Самары, которая прошла 25 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Встреча актрисы театра и кино Елены Захаровой с учащимися школ Самары, которая прошла 25 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Каким должен быть пост, чтобы он принес максимальную пользу? В помощь чему дается наружный пост?

Каким должен быть пост, чтобы он принес максимальную пользу? В помощь чему дается наружный пост?  Почти за каждым вечерним богослужением мы слышим особое песнопение, которое называется в церковной традиции «Бог Господь». Оно состоит из избранных стихов 117-го псалма, которые имеют хвалебное значение.

Почти за каждым вечерним богослужением мы слышим особое песнопение, которое называется в церковной традиции «Бог Господь». Оно состоит из избранных стихов 117-го псалма, которые имеют хвалебное значение.

В рамках совместного Просветительского проекта Финансового университета и Сретенской духовной академии 46 самарских школьников прибыли в Москву с двухдневной культурно-образовательной программой. Беседу на тему «Внутренний мир человека: как в нем не заблудиться?» для гостей провел кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой Богословия Сретенской духовной академии протоиерей Вадим Леонов.

В рамках совместного Просветительского проекта Финансового университета и Сретенской духовной академии 46 самарских школьников прибыли в Москву с двухдневной культурно-образовательной программой. Беседу на тему «Внутренний мир человека: как в нем не заблудиться?» для гостей провел кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой Богословия Сретенской духовной академии протоиерей Вадим Леонов. О жизни и духовных назиданиях святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей.

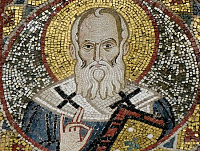

О жизни и духовных назиданиях святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей. В стенах Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации состоялась встреча доктора юридических наук, заслуженного адвоката России, писателя и телеведущего Павла Алексеевича Астахова с учащимися школ Самары.

В стенах Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации состоялась встреча доктора юридических наук, заслуженного адвоката России, писателя и телеведущего Павла Алексеевича Астахова с учащимися школ Самары.

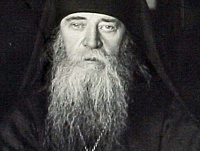

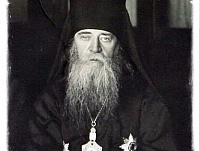

23 января по новому стилю Святая Церковь чтит память святителя Феофана Затворника. Доцент Сретенской духовной академии иерей Павел Сержантов ответил на вопросы, связанные с личностью и пастырством святителя.

23 января по новому стилю Святая Церковь чтит память святителя Феофана Затворника. Доцент Сретенской духовной академии иерей Павел Сержантов ответил на вопросы, связанные с личностью и пастырством святителя.

15 января Церковь празднует память великого русского святого преподобного Серафима Саровского. Предлагаем читателям сайта Сретенской духовной академии богословско-филологический комментарий к тропарю и кондаку этого праздника.

15 января Церковь празднует память великого русского святого преподобного Серафима Саровского. Предлагаем читателям сайта Сретенской духовной академии богословско-филологический комментарий к тропарю и кондаку этого праздника.

Православный гимн «Свете Тихий» – греч. Φῶς Ἱλαρόν – является неотъемлемой частью вечернего богослужения Православной Церкви.

Православный гимн «Свете Тихий» – греч. Φῶς Ἱλαρόν – является неотъемлемой частью вечернего богослужения Православной Церкви.

В праздник Рождества Христова нужно оставить уныние, ведь Христос родился, чтобы возвысить нас, возродить по духу.

В праздник Рождества Христова нужно оставить уныние, ведь Христос родился, чтобы возвысить нас, возродить по духу.

Сочинение святителя Илариона Троицкого "Вифлеем и Голгофа (письмо к другу)" – это глубокий религиозно-философский труд, в котором автор размышляет о значении Вифлеема и Голгофы в христианской традиции.

Сочинение святителя Илариона Троицкого "Вифлеем и Голгофа (письмо к другу)" – это глубокий религиозно-философский труд, в котором автор размышляет о значении Вифлеема и Голгофы в христианской традиции.

В статье в научный оборот впервые вводится важный источник по истории богослужения Древней Руси: устав архиерейской литургии из Великих Миней-Четьих свт. Макария, митрополита Московского и всея Руси († 1563). Этот источник существенно дополняет информацию, содержащуюся в двух давно известных списках чина архиерейской литургии того времени, ГИМ. Син. 680 и 909. А поскольку копии указанных списков используются за архиерейским богослужением в старообрядных приходах Русской Церкви, публикуемый чин имеет не только большую научную, но и практическую ценность. Текст устава издается по Софийскому списку Великих Миней-Четьих и сопровождается подробным комментарием.

В статье в научный оборот впервые вводится важный источник по истории богослужения Древней Руси: устав архиерейской литургии из Великих Миней-Четьих свт. Макария, митрополита Московского и всея Руси († 1563). Этот источник существенно дополняет информацию, содержащуюся в двух давно известных списках чина архиерейской литургии того времени, ГИМ. Син. 680 и 909. А поскольку копии указанных списков используются за архиерейским богослужением в старообрядных приходах Русской Церкви, публикуемый чин имеет не только большую научную, но и практическую ценность. Текст устава издается по Софийскому списку Великих Миней-Четьих и сопровождается подробным комментарием.

На большом архивном материале советских организаций, так или иначе соприкасавшихся с московской церковью св. пророка Божия Илии, что слывет Обыденной, и на фоне общего положения православных церквей в советской столице и, особенно, в ближайшей к храму церковной округе, прослеживаются попытки закрытия храма в 1931–1932 гг., изъятия его остававшихся к этому времени ценностей. Ряд фактов и все исследование вопроса в целом публикуются впервые.

На большом архивном материале советских организаций, так или иначе соприкасавшихся с московской церковью св. пророка Божия Илии, что слывет Обыденной, и на фоне общего положения православных церквей в советской столице и, особенно, в ближайшей к храму церковной округе, прослеживаются попытки закрытия храма в 1931–1932 гг., изъятия его остававшихся к этому времени ценностей. Ряд фактов и все исследование вопроса в целом публикуются впервые.

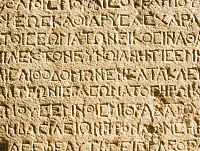

В статье рассматриваются важные как для истории языка, так и для педагогической практики проблемы акцентуации форм древнегреческого тематического аориста (типа λαβεĩν). Высказывается мысль, что нулевая ступень корня в таких аористах является не следствием окситонного ударения, а его причиной, чему приводятся в том числе и славянские типологические соответствия. Попутно ставится вопрос о полногласии / неполногласии в греческом.

В статье рассматриваются важные как для истории языка, так и для педагогической практики проблемы акцентуации форм древнегреческого тематического аориста (типа λαβεĩν). Высказывается мысль, что нулевая ступень корня в таких аористах является не следствием окситонного ударения, а его причиной, чему приводятся в том числе и славянские типологические соответствия. Попутно ставится вопрос о полногласии / неполногласии в греческом.

Церковная история всегда была сопряжена с историей Отечества. И мне хотелось бы, чтобы студенты духовных школ хорошо понимали, насколько это взаимосвязано и насколько события общегражданской истории детерминируют события церковной истории и наоборот, чтобы не было узкоклерикального подхода, чтобы события истории Церкви рассматривались в контексте национальной истории, каковой бы она ни была и какой бы период мы ни взяли.

Церковная история всегда была сопряжена с историей Отечества. И мне хотелось бы, чтобы студенты духовных школ хорошо понимали, насколько это взаимосвязано и насколько события общегражданской истории детерминируют события церковной истории и наоборот, чтобы не было узкоклерикального подхода, чтобы события истории Церкви рассматривались в контексте национальной истории, каковой бы она ни была и какой бы период мы ни взяли.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые на русском языке представлено полное исследование правового положения религиозных объединений в современной Франции, их формы, порядок создания и условия деятельности. В качестве источников и литературы автором использованы не переведенные на русский язык французские нормативно-правовые акты, регламентирующие создание и деятельность религиозных объединений, решения французских судов и фундаментальные исследования французских юристов. Данная тематика практически не освещена в отечественной литературе и представляет значительный теоретический и практический интерес для сравнительного изучения российского и французского законодательства о религиозных объединениях.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые на русском языке представлено полное исследование правового положения религиозных объединений в современной Франции, их формы, порядок создания и условия деятельности. В качестве источников и литературы автором использованы не переведенные на русский язык французские нормативно-правовые акты, регламентирующие создание и деятельность религиозных объединений, решения французских судов и фундаментальные исследования французских юристов. Данная тематика практически не освещена в отечественной литературе и представляет значительный теоретический и практический интерес для сравнительного изучения российского и французского законодательства о религиозных объединениях.

Статья посвящена рассмотрению развития церковной архитектуры XVIII века после смерти императора Петра I. Предлагается новый (в данном архитектурном контексте) взгляд на значимость петровских реформ, в первую очередь в отношении Церкви, запечатленных в православном зодчестве после петровского времени.

Статья посвящена рассмотрению развития церковной архитектуры XVIII века после смерти императора Петра I. Предлагается новый (в данном архитектурном контексте) взгляд на значимость петровских реформ, в первую очередь в отношении Церкви, запечатленных в православном зодчестве после петровского времени.  Современная философия религии тесно связана с иными дисциплинами философского и теологического цикла: социологией, социальной антропологией, религиоведением и т. д. Именно этот междисциплинарный аспект позволяет по-новому взглянуть на проблему определения того «минимума» проявления религиозной жизни, по которому можно судить о наличии религиозного компонента в том или ином обществе.

Современная философия религии тесно связана с иными дисциплинами философского и теологического цикла: социологией, социальной антропологией, религиоведением и т. д. Именно этот междисциплинарный аспект позволяет по-новому взглянуть на проблему определения того «минимума» проявления религиозной жизни, по которому можно судить о наличии религиозного компонента в том или ином обществе.  В статье приводится обзор сведений о русском святом Смутного времени — преподобном Иринархе Затворнике Ростовском — к 400-летию со дня его кончины, источниках его жизнеописания, его особом аскетическом подвиге, свидетельствах о его духовном участии в деле освобождения Москвы от польско-литовских интервентов, прижизненном и посмертном почитании.

В статье приводится обзор сведений о русском святом Смутного времени — преподобном Иринархе Затворнике Ростовском — к 400-летию со дня его кончины, источниках его жизнеописания, его особом аскетическом подвиге, свидетельствах о его духовном участии в деле освобождения Москвы от польско-литовских интервентов, прижизненном и посмертном почитании.

Роль и влияние Саровского Устава на православное монашество в Синодальный период было обширно и исторически значимо. Авторитетное и руководящее положение Саровской общежительной пустыни, по замечанию св. Синода, ставило обитель первой среди всех прочих российских монастырей.

Роль и влияние Саровского Устава на православное монашество в Синодальный период было обширно и исторически значимо. Авторитетное и руководящее положение Саровской общежительной пустыни, по замечанию св. Синода, ставило обитель первой среди всех прочих российских монастырей.

Впервые на русский язык переведен и здесь приведен фрагмент древнесаксонской поэмы «Гелианд», что составляет основную новизну данной работы. В предисловии рассматриваются общие вопросы создания данного произведения, его поэтики, значения для евангелизации германцев, отражения германской культуры и ментальности эпохи Каролингов.

Впервые на русский язык переведен и здесь приведен фрагмент древнесаксонской поэмы «Гелианд», что составляет основную новизну данной работы. В предисловии рассматриваются общие вопросы создания данного произведения, его поэтики, значения для евангелизации германцев, отражения германской культуры и ментальности эпохи Каролингов.

Впервые в отечественной научной литературе изучены истоки почитания святителя Николая в средневековой Англии, которые анализируются в широком историческом и литературном контексте церковной жизни Западной Европы и Англии VI–XII вв. Выявляется значение политических и культурных контактов с Нормандией на протяжении XI в., оценивается роль нормандского завоевания Англии 1066 года, а также связей с монастырями Северной Франции в распространении церковных служб святителю Николаю и в составлении его житий в Англии на латинском и английском языках. Статья открывает собой планируемую серию переводов на русский язык житий святителя Николая, созданных в средневековой Англии.

Впервые в отечественной научной литературе изучены истоки почитания святителя Николая в средневековой Англии, которые анализируются в широком историческом и литературном контексте церковной жизни Западной Европы и Англии VI–XII вв. Выявляется значение политических и культурных контактов с Нормандией на протяжении XI в., оценивается роль нормандского завоевания Англии 1066 года, а также связей с монастырями Северной Франции в распространении церковных служб святителю Николаю и в составлении его житий в Англии на латинском и английском языках. Статья открывает собой планируемую серию переводов на русский язык житий святителя Николая, созданных в средневековой Англии.

«Значение христиан несоизмеримо с их небольшим количеством среди нас. В течении XIX века христиане в Сирии, Ливане и Палестине играли главную роль в арабском возрождении».

«Значение христиан несоизмеримо с их небольшим количеством среди нас. В течении XIX века христиане в Сирии, Ливане и Палестине играли главную роль в арабском возрождении».  Предлагаем вашему вниманию перевода шестого «Слова о трезвении» святителя Феолипта Филадельфийского, посвященного главной добродетели и цели христианина – духовной любви

Предлагаем вашему вниманию перевода шестого «Слова о трезвении» святителя Феолипта Филадельфийского, посвященного главной добродетели и цели христианина – духовной любви

Автор статьи рассматривает так называемый христологический гимн – отрывок послания святого апостола Павла к Филиппийцам 2:6–11, – и впервые совершает попытку систематизации всего материала, касающегося этой темы.

Автор статьи рассматривает так называемый христологический гимн – отрывок послания святого апостола Павла к Филиппийцам 2:6–11, – и впервые совершает попытку систематизации всего материала, касающегося этой темы.

Страдания людей, о которых говорится в Ветхом Завете, очень многому могут нас научить. Если обратиться к некоторым евангельским эпизодам, в которых Господь сталкивается с человеческим страданием и исцеляет страдающих, то можно в связи с этим сделать некоторые выводы. Кроме того, в Евангелии описаны страдания Христа, и потому на его тексты следует обратить особое внимание, ибо страдал — безгрешный и действительно невинный.

Страдания людей, о которых говорится в Ветхом Завете, очень многому могут нас научить. Если обратиться к некоторым евангельским эпизодам, в которых Господь сталкивается с человеческим страданием и исцеляет страдающих, то можно в связи с этим сделать некоторые выводы. Кроме того, в Евангелии описаны страдания Христа, и потому на его тексты следует обратить особое внимание, ибо страдал — безгрешный и действительно невинный.

Разнообразие страданий и скорбей человеческих очевидно. Причин, их порождающих, — множество, и понять, почему Бог попускает их существование в жизни людей и как именно они проявляются, бывает совершенно необходимо. Для этого в настоящей статье мы и рассмотрим типы страданий.

Разнообразие страданий и скорбей человеческих очевидно. Причин, их порождающих, — множество, и понять, почему Бог попускает их существование в жизни людей и как именно они проявляются, бывает совершенно необходимо. Для этого в настоящей статье мы и рассмотрим типы страданий.

Грех первого человека стал причиной возникновения страдания в мире. Из-за первой ошибки человек начал умирать с самого начала своего существования и, взяв пример от диавола, стал сам уже изобретателем порока, то есть сам стал виноват во всем том зле, которое начало, как цепная реакция, распространяться во всем мире из-за его склонности ко греху.

Грех первого человека стал причиной возникновения страдания в мире. Из-за первой ошибки человек начал умирать с самого начала своего существования и, взяв пример от диавола, стал сам уже изобретателем порока, то есть сам стал виноват во всем том зле, которое начало, как цепная реакция, распространяться во всем мире из-за его склонности ко греху.

Настоящая статья посвящена осмыслению появления зла в мире, сопоставлению появления зла и страданий в жизни человека и, соответственно, мыслям об утешении для страдающего человека, за которым так часто обращается скорбящий к священнику.

Настоящая статья посвящена осмыслению появления зла в мире, сопоставлению появления зла и страданий в жизни человека и, соответственно, мыслям об утешении для страдающего человека, за которым так часто обращается скорбящий к священнику.

Чем тяжелее болезнь, тем труднее лечение. То же самое можно сказать и о страстях человеческих: чем более глубокие корни пустили они в сердце человека, тем более сложен принцип врачевания. Какими бывают способы исцеления человека, болеющего гордостью, вы узнаете в настоящей статье.

Чем тяжелее болезнь, тем труднее лечение. То же самое можно сказать и о страстях человеческих: чем более глубокие корни пустили они в сердце человека, тем более сложен принцип врачевания. Какими бывают способы исцеления человека, болеющего гордостью, вы узнаете в настоящей статье.

Для того чтобы понять, что представляет собой преодоление страсти гордости, необходимо уяснить, какое именно препятствие нужно преодолеть в первую очередь: им будет духовная слепота страсти. Вести с ней борьбу можно по-разному. В этом, прежде всего, помогает Бог — испытаниями, скорбями и болезнями, а могут помочь и люди — как увещевая, так и обличая.

Для того чтобы понять, что представляет собой преодоление страсти гордости, необходимо уяснить, какое именно препятствие нужно преодолеть в первую очередь: им будет духовная слепота страсти. Вести с ней борьбу можно по-разному. В этом, прежде всего, помогает Бог — испытаниями, скорбями и болезнями, а могут помочь и люди — как увещевая, так и обличая.

В чем проявляет себя гордость? Это можно сравнить с ростом сорной травы: всё начинается с малого, с семени, но какое именно вредное растение из него появится и как оно навредит доброй земле, станет ясно лишь со временем. И хорошо, если удастся вовремя остановить его рост, отличить сорняк от посевов, не дождавшись наиболее вредных проявлений его сущности.

В чем проявляет себя гордость? Это можно сравнить с ростом сорной травы: всё начинается с малого, с семени, но какое именно вредное растение из него появится и как оно навредит доброй земле, станет ясно лишь со временем. И хорошо, если удастся вовремя остановить его рост, отличить сорняк от посевов, не дождавшись наиболее вредных проявлений его сущности.

Гордость входит в сердце человека, открывая двери для всех остальных грехов. Она, подобно корню большого дерева, дает подпитку и силу всем человеческим греховным страстям...

Гордость входит в сердце человека, открывая двери для всех остальных грехов. Она, подобно корню большого дерева, дает подпитку и силу всем человеческим греховным страстям...

В предыдущей статье цикла публикаций о гордости говорилось о своего рода этапах развития страсти. После этого уместно подумать о том, что же случается с душой человека, в которой гордость укоренилась и выросла, и каковы разрушения, производимые ею.

В предыдущей статье цикла публикаций о гордости говорилось о своего рода этапах развития страсти. После этого уместно подумать о том, что же случается с душой человека, в которой гордость укоренилась и выросла, и каковы разрушения, производимые ею.

Подобно всякой другой страсти, гордость, как сорняк, укореняется в человеке постепенно. Всё может начаться с безобидной и даже, казалось бы, иной раз необходимой уверенности в своих силах, а закончиться — страшной самонадеянностью, равной почитанию себя вершителем человеческих судеб, не говоря уже о своей собственной…

Подобно всякой другой страсти, гордость, как сорняк, укореняется в человеке постепенно. Всё может начаться с безобидной и даже, казалось бы, иной раз необходимой уверенности в своих силах, а закончиться — страшной самонадеянностью, равной почитанию себя вершителем человеческих судеб, не говоря уже о своей собственной…

Как уже было сказано в предыдущих статьях, гордые помыслы могут возникать в человеке и укореняться в нем в силу различных обстоятельств. При этом первопричинами появления страсти гордости являются действие диавола и склонность человека ко греху. А остальные ее источники можно условно разделить на два типа: связанные с телом человека и относящиеся ко всему, что вне его, Об этом — статья, которую вы видите перед собой.

Как уже было сказано в предыдущих статьях, гордые помыслы могут возникать в человеке и укореняться в нем в силу различных обстоятельств. При этом первопричинами появления страсти гордости являются действие диавола и склонность человека ко греху. А остальные ее источники можно условно разделить на два типа: связанные с телом человека и относящиеся ко всему, что вне его, Об этом — статья, которую вы видите перед собой.

Причин гордости — множество. В предыдущей статье вы читали о двух ее первопричинах — действии диавола и склонности человека ко греху. Сейчас мы предлагаем вам подумать о том, сколь же не оправдана гордость того, кто считает себя красивым, умелым и сильным или же постником, молитвенником и мудрецом.

Причин гордости — множество. В предыдущей статье вы читали о двух ее первопричинах — действии диавола и склонности человека ко греху. Сейчас мы предлагаем вам подумать о том, сколь же не оправдана гордость того, кто считает себя красивым, умелым и сильным или же постником, молитвенником и мудрецом.

Любой из нас в той или иной степени «болеет» гордостью, а потому каждому человеку необходимо осмыслить причины ее появления, чтобы, понимая их особенности, наметить пути преодоления этой страсти. Для этого, прежде всего, стоит задуматься о действиях «отца гордости» и о поврежденной человеческой природе.

Любой из нас в той или иной степени «болеет» гордостью, а потому каждому человеку необходимо осмыслить причины ее появления, чтобы, понимая их особенности, наметить пути преодоления этой страсти. Для этого, прежде всего, стоит задуматься о действиях «отца гордости» и о поврежденной человеческой природе.

Страсть гордости сложна. Ее видов — множество, она, порой, маскируется под самые безобидные мысли и желания, но съедает человека изнутри. Чтобы распознать гордость в себе, необходимо знать, под какими личинами она может скрываться, а для этого — обратиться к опыту тех, кто размышлял над видами и проявлениями страстей: к трудам святых отцов и подвижников благочестия.

Страсть гордости сложна. Ее видов — множество, она, порой, маскируется под самые безобидные мысли и желания, но съедает человека изнутри. Чтобы распознать гордость в себе, необходимо знать, под какими личинами она может скрываться, а для этого — обратиться к опыту тех, кто размышлял над видами и проявлениями страстей: к трудам святых отцов и подвижников благочестия.

27 ноября 2025 г. Научный центр патрологических исследований кафедры богословия Сретенской Духовной академии в рамках Пятых Сидоровских Чтений проводит богословско-историческую конференцию, посвященную 1700-летней годовщине Первого Вселенского Собора 325 года в Никее

27 ноября 2025 г. Научный центр патрологических исследований кафедры богословия Сретенской Духовной академии в рамках Пятых Сидоровских Чтений проводит богословско-историческую конференцию, посвященную 1700-летней годовщине Первого Вселенского Собора 325 года в Никее

Программа Шестой конференции Научного Центра патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия Сретенской Духовной академии «Проблемы методологии богословских и патристических исследований»

Программа Шестой конференции Научного Центра патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия Сретенской Духовной академии «Проблемы методологии богословских и патристических исследований»

Актуальная программа конференции.

Актуальная программа конференции.

25 мая 2024 года в Сретенской духовной академии пройдет день открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех, кто желает познакомиться с жизнью нашей духовной школы.

25 мая 2024 года в Сретенской духовной академии пройдет день открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех, кто желает познакомиться с жизнью нашей духовной школы.

Опубликован № 4 (8) 2024 г. научно-богословского журнала Сретенской духовной академии «Сретенское слово».

Опубликован № 4 (8) 2024 г. научно-богословского журнала Сретенской духовной академии «Сретенское слово».

Четвертая ежегодная конференция-вечер памяти профессора Сретенской Духовной семинарии А. И. Сидорова состоялась в Сретенской Духовной академии 27 февраля 2024 года.

Четвертая ежегодная конференция-вечер памяти профессора Сретенской Духовной семинарии А. И. Сидорова состоялась в Сретенской Духовной академии 27 февраля 2024 года.

Человек бывает счастлив только тогда, когда он любит Бога и всей душой стремится к Нему.

Человек бывает счастлив только тогда, когда он любит Бога и всей душой стремится к Нему.

Сретенская и Минская духовные академии, при участии и поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви, Института философии НАН Беларуси, Института теологии Белорусского государственного университета, приглашают церковных и светских ученых, преподавателей духовных академий и семинарий, богословских и светских вузов принять участие в III международной научно-богословской конференции «Бог-человек-мир», которая в этом году посвящена теме: «Человек в поисках смысла»

Сретенская и Минская духовные академии, при участии и поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви, Института философии НАН Беларуси, Института теологии Белорусского государственного университета, приглашают церковных и светских ученых, преподавателей духовных академий и семинарий, богословских и светских вузов принять участие в III международной научно-богословской конференции «Бог-человек-мир», которая в этом году посвящена теме: «Человек в поисках смысла»

Тема конференции – «Человек в поисках смысла»

Тема конференции – «Человек в поисках смысла»

Конференция с международным участием, организованная Научным центром патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия СДА состоится 23 декабря 2023 года в Сретенской Духовной академии в очно-дистанционном формате в аудитории «Святая Земля».

Конференция с международным участием, организованная Научным центром патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия СДА состоится 23 декабря 2023 года в Сретенской Духовной академии в очно-дистанционном формате в аудитории «Святая Земля».

В Сретенской духовной академии 6 декабря 2023 года пройдет конференция «Иларионовские чтения: Жизнь Церкви Христовой в прошлом, настоящем и будущем»

В Сретенской духовной академии 6 декабря 2023 года пройдет конференция «Иларионовские чтения: Жизнь Церкви Христовой в прошлом, настоящем и будущем»

Научный центр патрологических исследований имени профессора А. И. Сидорова при кафедре богословия Сретенской духовной академии продолжает свою работу и публикует План мероприятий на 2023–2024 гг.

Научный центр патрологических исследований имени профессора А. И. Сидорова при кафедре богословия Сретенской духовной академии продолжает свою работу и публикует План мероприятий на 2023–2024 гг. В рамках совместного Просветительского проекта Финансового университета и Сретенской духовной академии 46 самарских школьников прибыли в Москву с двухдневной культурно-образовательной программой. Беседу на тему «Язык как код русской культуры» для гостей провела доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой Древних и новых языков Лариса Ивановна Маршева.

В рамках совместного Просветительского проекта Финансового университета и Сретенской духовной академии 46 самарских школьников прибыли в Москву с двухдневной культурно-образовательной программой. Беседу на тему «Язык как код русской культуры» для гостей провела доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой Древних и новых языков Лариса Ивановна Маршева.

В эфире Радио России вышла очередная передача цикла «Русские подвижники» проекта «Сретенский» с участием кандидата философских наук, кандидата богословия, заведующего кафедрой Церковной истории Сретенской духовной академии Олега Викторовича Стародубцева на тему «Первое русское духовное сопротивление Ордынскому игу».

В эфире Радио России вышла очередная передача цикла «Русские подвижники» проекта «Сретенский» с участием кандидата философских наук, кандидата богословия, заведующего кафедрой Церковной истории Сретенской духовной академии Олега Викторовича Стародубцева на тему «Первое русское духовное сопротивление Ордынскому игу».  «Чем более вы истребляете нас, тем более мы умножаемся; кровь мучеников есть семя христианства».

«Чем более вы истребляете нас, тем более мы умножаемся; кровь мучеников есть семя христианства».

Христианин всеми силами души должен ненавидеть гордыню, потому что она – причина потери благодати.

Христианин всеми силами души должен ненавидеть гордыню, потому что она – причина потери благодати.

О жизни и духовных назиданиях святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей.

О жизни и духовных назиданиях святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей. В рамках совместного Просветительского проекта Финансового университета и Сретенской духовной академии 46 самарских школьников прибыли в Москву с двухдневной культурно-образовательной программой. Беседу на тему «Язык как код русской культуры» для гостей провела доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой Древних и новых языков Лариса Ивановна Маршева.

В рамках совместного Просветительского проекта Финансового университета и Сретенской духовной академии 46 самарских школьников прибыли в Москву с двухдневной культурно-образовательной программой. Беседу на тему «Язык как код русской культуры» для гостей провела доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой Древних и новых языков Лариса Ивановна Маршева.

3-4 февраля 2025 года Финансовый университет и Сретенская духовная академия провели цикл мероприятий для школьников по продвижению культурно-исторического наследия среди молодежи. Участниками второй смены просветительского проекта стали 46 обучающихся из Самары – детей военнослужащих-участников СВО.

3-4 февраля 2025 года Финансовый университет и Сретенская духовная академия провели цикл мероприятий для школьников по продвижению культурно-исторического наследия среди молодежи. Участниками второй смены просветительского проекта стали 46 обучающихся из Самары – детей военнослужащих-участников СВО.

В стенах Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации состоялась встреча протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО с учащимися школ Самары.

В стенах Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации состоялась встреча протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО с учащимися школ Самары.

В рамках совместного Просветительского проекта Финансового университета и Сретенской духовной академии 46 самарских школьников прибыли в Москву с двухдневной культурно-образовательной программой. Беседу на тему «Язык как код русской культуры» для гостей провела доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой Древних и новых языков Лариса Ивановна Маршева.

В рамках совместного Просветительского проекта Финансового университета и Сретенской духовной академии 46 самарских школьников прибыли в Москву с двухдневной культурно-образовательной программой. Беседу на тему «Язык как код русской культуры» для гостей провела доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой Древних и новых языков Лариса Ивановна Маршева.

Есть такие скорбные строки в Псалтири: «Человек суете уподобился» (Пс 143:4). В этом псалме употреблено знаменитое слово «суета», которое изобличено Екклезиастом. Знаменитая «суета сует», помните?

Есть такие скорбные строки в Псалтири: «Человек суете уподобился» (Пс 143:4). В этом псалме употреблено знаменитое слово «суета», которое изобличено Екклезиастом. Знаменитая «суета сует», помните?

В стенах Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации состоялась встреча протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО с учащимися школ Самары.

В стенах Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации состоялась встреча протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО с учащимися школ Самары.

2 февраля 2025 года, таинство венчания было совершено над Михаилом Забровским, студентом 4 курса бакалавриата Сретенской духовной академии, и его избранницей Полиной Забровской.

2 февраля 2025 года, таинство венчания было совершено над Михаилом Забровским, студентом 4 курса бакалавриата Сретенской духовной академии, и его избранницей Полиной Забровской.

Солодков Андрей Иванович, старший преподаватель СДА, принял участие в XXXIII Международных Рождественских чтениях и выступил с докладом на секции Синодального Миссионерского отдела.

Солодков Андрей Иванович, старший преподаватель СДА, принял участие в XXXIII Международных Рождественских чтениях и выступил с докладом на секции Синодального Миссионерского отдела.

В Сретенской академии прошли воскресные богослужения, посвященные памяти преподобного Евфимия Великого.

В Сретенской академии прошли воскресные богослужения, посвященные памяти преподобного Евфимия Великого.

Студент 1 курса магистратуры Сретенской духовной академии Николай Герасимов родился в священнической семье. По стопам отца пошел старший брат, уже принявший сан, учится в духовном учебном заведении младший брат.

Студент 1 курса магистратуры Сретенской духовной академии Николай Герасимов родился в священнической семье. По стопам отца пошел старший брат, уже принявший сан, учится в духовном учебном заведении младший брат.

1 февраля 2025 года Русская Православная Церковь отмечает 16-летие со дня интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Будучи прилежным студентом в юности, Святейший Патриарх окончил семинарский курс Ленинградской Духовной Семинарии за два года.

1 февраля 2025 года Русская Православная Церковь отмечает 16-летие со дня интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Будучи прилежным студентом в юности, Святейший Патриарх окончил семинарский курс Ленинградской Духовной Семинарии за два года.

31 января 2025 года два студента Академии и их избранницы совершили Таинство Венчания, официально скрепив свои брачные узы.

31 января 2025 года два студента Академии и их избранницы совершили Таинство Венчания, официально скрепив свои брачные узы.