2896

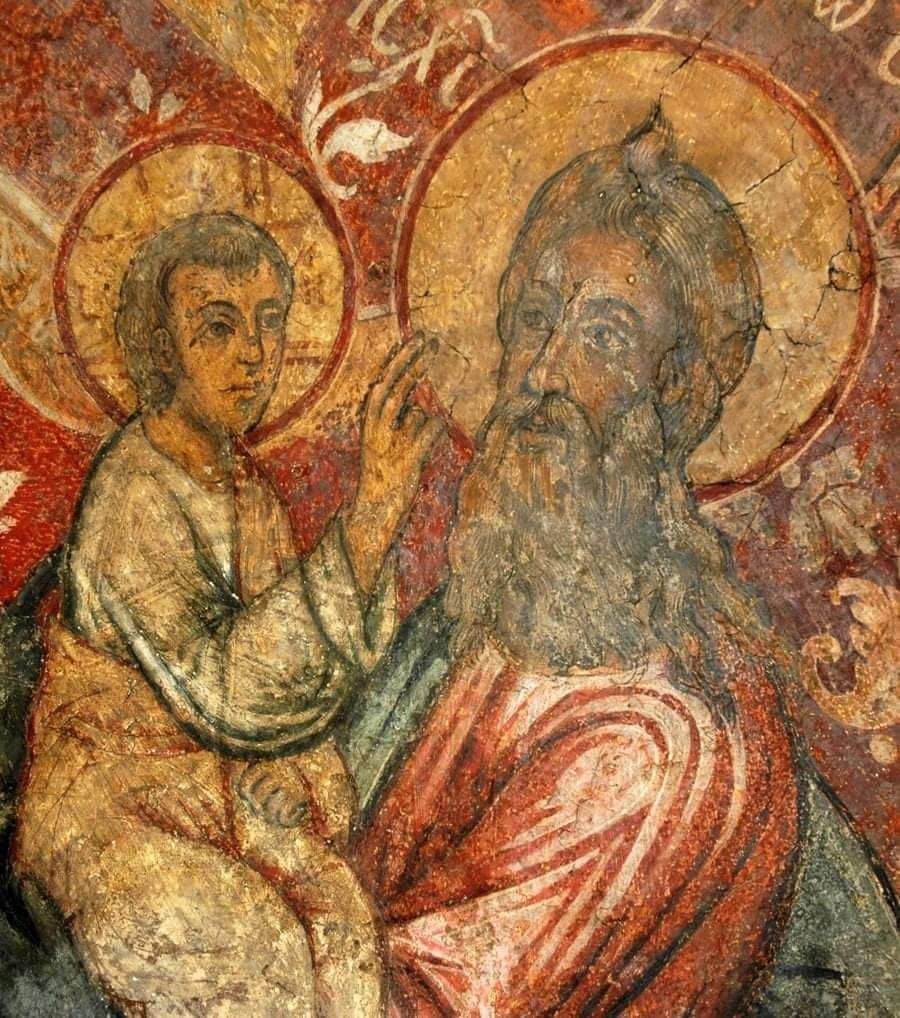

Согласно церковному Преданию получил он данное обетование следующим образом. Симеону, который задолго до Рождества Христова и событий Сретения был в числе переводчиков Священных ветхозаветных текстов на греческий язык, слово дева в одном из писаний пророка Исаии показалось странным, и он захотел его исправить на слово женщина. Однако руку будущего Богоприимца удержал ангел и дал Симеону обетование, что он не умрет, пока не увидит исполнившимся это пророчество о рождении Еммануила от Девы.

И через триста лет долгожданный (не только для Симеона, но и для Израиля, и всего человечества) Мессия на сороковой день по Своем Рождении предстает в храме пред чудного старца: «В Иисусе узрел он солнце, озаряющее его сумрачный горизонт. И взял он Его у Матери себе на руки. Безмерная награда за его долгое терпение и ожидание!»[1].

Принимая в свои руки младенца Христа, праведник произносит: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля»[2].

Песнь святого Симеона как богослужебный гимн

Однако известна приведенная молитва не только благодаря тому, что связана с евангельскими событиями. Она вошла в состав богослужебных песнопений и является одним из древнейших христианских гимнов. Песнь Симеона – это кульминационная часть вечерни и, соответственно, звучит на каждом вечернем богослужении, каждом всенощном бдении: «Этот текст (а по Уставу он всегда должен читаться) образует лицо вечерни, и именно потому, что он появляется в конце вечерни (а чем ближе к концу, тем возвышеннее, полнее и торжественнее служба), мы можем говорить о вечерни как о службе, содержащей в себе тему ожидания Спасителя, – вот, это ожидание уже на пороге своего исполнения»[3].

Как высоко и красиво звучат сказанные старцем слова. И как органично вплетены они в этот торжественный момент богослужения, когда после пения стихир на стиховне читаются при полной тишине в храме. Согласно святому Симеону Солунскому: «Один из служащих, как бы Симеон Богоприимец, с благоговением произносит» ее»[4].

Богословские смыслы

Содержание молитвы несет в себе невероятную глубину. Этот фрагмент из Священного Писания является одним из важнейших средоточий евангельского благовестия.

Ныне отпущаеши, то есть теперь[5] отпускаешь (в греческом оригинале ἀπολύεις – отвязывать, освобождать, отпускать на волю, оправдывать[6]) раба твоего Владыко.

Владыкой праведник называет принесенного Богомладенца и этим свидетельствует, что перед ним Господь: «Сей Симеон, движимый Духом Святым, взошел в храм, когда Матерь принесла Господа, и, приняв Его на руки, исповедует Богом»[8].

Святитель Амвросий Медиоланский в образе Симеона видит пример для всех нас: «Кто хочет освободиться, пусть придет в храм, пусть придет в Иерусалим, пусть ожидает Христа Господня, примет на руки Слово Божье и обнимет руками веры, тогда он будет свободен и, увидев жизнь, не увидит смерти»[9].

По глаголу Твоему – по слову Божию, то есть по предсказанию, которое было дано Симеону ранее.

С миром (в греческом оригинале ἐν εἰρήνῃ – в мире[10]). Христос – мир и покой. Святой апостол Павел пишет: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду» (Еф. 2:14). Симеон увидел и принял в свои руки Спасителя, поэтому он может уйти с полным духовным спокойствием за свою участь в вечности, а также в мире за судьбу и освобождение Израиля.

Яко видеста очи мои спасение Твое – «так как видели глаза мои спасение Твое». Если раньше Симеон (как и весь израильский народ) только верил в обетованного Мессию и ждал, теперь он увидел Его собственными глазами, воочию удостоверился в Его Пришествии.

Блаженный Феофилакт Болгарский пишет, что Симеон «cпасением назвал воплощение Единородного, которое Бог уготовал прежде всех веков»[11]. Родился Спаситель, и Он есть Спасение.

Еже еси уготовал перед лицом всех людей, то есть, которое приготовил[12] или иначе, «подготовил перед лицом всех народов». Исполняются ветхозаветные пророчества. Во Христе открывается спасение не только для израильтян, но и вообще для всех народов, для всех людей. Об этом и свидетельствует Богоприимец.

Перед лицом, значит открыто, на виду[13].

Свет во откровение языков – слово откровение, согласно словарю русского языка XI-XVII вв., имеет несколько значений: 1. Снятие покрова. 2. Снятие покрова с какой-либо тайны; открытие, раскрытие. 3. Духовное видение, проникновение в тайну, внушаемое свыше[14].

Под языками подразумеваются языческие народы (в греческом оригинале ἔθνος – народ, племя, язычники[15]).

С литургической точки зрения, здесь, как и в молитве «Свете тихий» (еще одном гимне о Спасителе, который входит в последование Вечерни), Господь Иисус Христос называется светом. Это в совокупности и формирует основную тему данной службы[16].

И славу людей Твоих Израиля – для израильского же народа Христос стал не только светом, но и славой: «Ибо Христос есть поистине слава израильского народа, потому что от него Он воссиял и поистине благоразумные находят для себя величие в этом»[17].

Песнь Святого Симеона выступает прекрасным примером того, как важные и богословски насыщенные тексты Священного Писания органично вошли в богослужение Православной Церкви, а вместе с этим стали неотъемлемой частью жизни православных христиан. Чудесные пророческие слова святого старца Симеона, произнесенные в духовном восторге со слезами на глазах, заполнили пространство храма, были слышны в каждом его уголке.

Они продолжают звучать в каждом православном храме уже две тысячи лет и будут звучать до скончания века.

Аспирант Сретенской духовной академии Максим Талимончук

Следите за новостями и публикациями студенческого проекта «Всегда живой церковнославянский»

[1] Николай Сербский (Велимирович), свт. Единый Человеколюбец. М., 2012. С. 34.

[2] Православный молитвослов. Молитвы благодарственные по святом причащении. М., 2016. С. 254.

[3] Красовицкая М.С. Литургика. М., 2014. С. 65.

[4] Цит. по: Скабалланович М. Толковый Типикон. М., 2008. С. 599.

[5] Словарь русского языка XI-XVII вв. Т. 11. М., 1986. С. 450

[6] Вейсман А.Д. Греческо-Русский словарь. М., 2006. С. 170.

[7] Амвросий Медиоланский, свт. Изъяснение Евангелия от Луки. Книга 2. М., 2019. С.146-147.

[8] Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Луки. М., 2013. С. 51.

[9] Амвросий Медиоланский, свт. Изъяснение Евангелия от Луки. Книга 2. М., 2019. С.146-147.

[10] Вейсман А.Д. Греческо- русский словарь. М., 2006. С. 378.

[11] Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Луки. М., 2013. С. 51.

[12] Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения. М. 2008., С. 368.

[13] Кохомский С.В. Объяснение важных мест Четвероевангелия. К., 1891. С. 39.

[14] Словарь русского языка XI-XVII вв. Т. 13. М., 1987. С. 251

[15] Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. М., 2006. С. 370.

[16] Песнь Симеона Богоприимца. Богословско-литургический словарь // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/bogoslovsko-liturgicheskij-slovar/226 (дата обращения: 21.03.2023г.)

[17] Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Луки. М., 2013. С. 52.