1225

4 апреля 2025 года в Сретенской духовной академии в аудитории «Святая Земля» в очно-дистанционном формате состоялась Шестая историко-богословская конференция Научного центра патрологических исследований кафедры богословия СДА им. проф. А. И. Сидорова на тему: «Жизнь, деятельность и духовное наследие архиеп. Никона (Рождественского), а также новомучеников и исповедников Русской Церкви ХХ века».

Конференция открылась с пения «Вечной памяти» архиепископу Никону (1851–1919) с почившими сродниками, которую провозгласил аспирант СДА диакон Николай Степанов.

Во вступительном слове ведущий конференции, руководитель Научного центра патрологических исследований кафедры богословия СДА им. проф. А. И. Сидорова профессор СДА П. К. Доброцветов отметил ставшее доброй традицией проведение конференции о наследии архиеп. Никона, органично обогатившейся еще два года назад включением тематики о новомучениках и исповедниках Русской Церкви, а также рассказал о шестилетней истории ежегодных Никоновских конференций и служении панихид на могиле архиепископа Никона в Троице-Сергиевой Лавре на дни его рождения или кончины, начиная с 2019 года — столетнего юбилея со дня преставления архипастыря.

С докладом на тему: «Публикация архиепископом Никоном (Рождественским) письменного наследия архимандрита Леонида (Кавелина) и воспоминаний о нем» в дистанционном формате выступил епископ Искитимский и Черепановский Леонид, который отметил, что архиепископ Никон (Рождественский) являлся близким учеником архимандрита Леонида (Кавелина).

Будущий владыка опубликовал несколько подготовленных к изданию его духовным наставником материалов из эпистолярного наследия преподобных Оптинских старцев Льва и Макария, тем самым реализовав намерение своего аввы издать это как духовно-нравственное чтение для народа. Вместе с тем владыка старался публиковать воспоминания о своем приснопамятном старце, наполняя живыми картинами его образ в некрологе и в многообразных духовных размышлениях, где авторитетом для себя и других отмечал пример своего духовника.

В своих статьях и устных беседах он часто ссылался на советы Оптинских старцев и приводил слышанные от своего духовника рассказы, в которых запечатлелся духовный опыт Оптинского монашества. Проведенные годы с отцом Леонидом для будущего владыки стали годами становления его личности, в результате чего он стал опосредованным преемником Оптинской традиции.

Содержание данного доклада представляет первый опыт обзора публикаций владыки Никона письменного наследия архимандрита Леонида и воспоминаний о нем. Источником данного исследования выступают архивные фонды архимандрита Леонида, архиепископа Никона и его корреспондентов, а также обширный массив выверенных публикаций владыки.

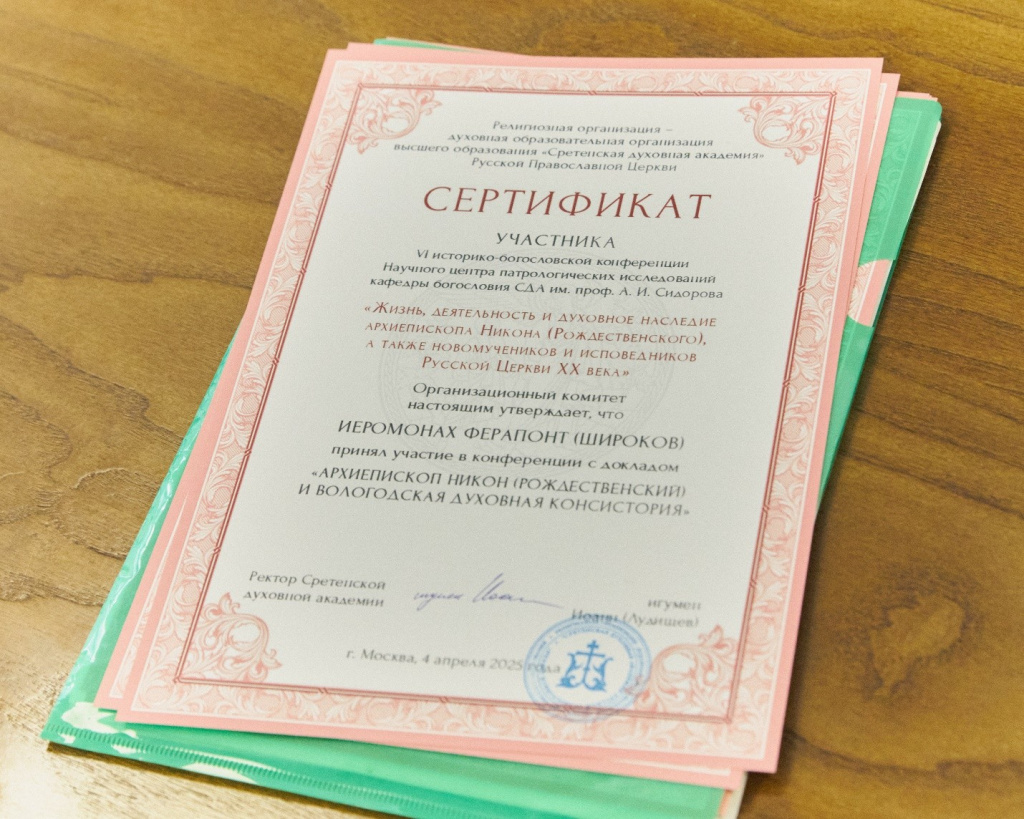

Иеромонах Ферапонт (Широков), исполняющий обязанности наместника Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря, проректор по воспитательной работе, секретарь Ученого совета Вологодской духовной семинарии выступил с докладом на тему: «Архиепископ Никон (Рождественский) и Вологодская духовная консистория». По словам докладчика для Вологодской епархии личность архиепископа Никона (Рождественского) особенна примечательна: в течение шести лет (1906–1912 гг.), тогда еще епископ, Никон являлся управляющим Вологодской епархией, совмещая епархиальное управление с работой в Государственном Совете и Святейшем Синоде. В докладе за счет привлечения архивных материалов удалось осветить особенности архипастырского попечения о приходской жизни Вологодской епархии в период его пребывания правящим архиереем.

Относительно пребывания епископа Никона управляющим Вологодской епархией, следует отметить, что в виду необходимости постоянного пребывания в столице, Вологду архиерей посещал достаточно редко. Так, например, в своем отчете в Синод за 1907 год, епископ Никон отмечал, что в Петербурге находился по званию члена Государственного Совета, по выбору от монашествующего духовенства с 20 февраля по 12 апреля, с 1 мая по 20 июня, с 1 ноября по 15 декабря. Все дела о назначениях, перемещениях, постройке новых храмов, судные и бракоразводные консистория предоставляла епископу Никону по почте или с секретарем в Санкт-Петербург. Решения консистории по текущей неотложной переписке просматривались по приезде в Вологду.

За годы пребывания на кафедре, несмотря на чрезвычайную занятость и редкие возможности пребывания в Вологде, владыка смог посетить даже отдаленные приходы и монастыри. Будучи человеком образованным, епископ Никон делал все возможное для повышения уровня образования епархиального духовенства. При посещении монастырей, архиерей всегда обращался со словами поучения к монашествующим, при визитации приходов — к духовенству и пастве.

Следующим прозвучал доклад профессора кафедры Общей и русской церковной истории и канонического права, заведующей Научным центром истории богословия и богословского образования, доктора исторических наук, доктора церковной истории Натальи Юрьевны Суховой «Преосвященный Никон (Рождественский) в контексте дискуссий о служении монашества миру». Автор выделил два ключевых момента начала XX в., когда тема смысла монашеского подвига и служения монашества миру поднималась и обсуждалась очень концентрированно — периоды 1902–1904 и 1909–1910 гг. Дискуссия 1902–1904 гг. была журнальной, поводом (но не причиной!) для нее послужила известная статья публициста А.В. Круглова «На службе миру — на службе Богу», но в эту дискуссию включились профессора МДА, литераторы, ученое и монастырское монашество. Архимандрит (на тот момент) Никон призывал монашествующих воздержаться от «служения миру» в утилитарном смысле, уводящем в сторону от православного идеала монашества и главной цели, которая достигается исключительно путем молитвенного делания.

В 1909–1910 гг. же дискуссия о служении монашества миру поднималась преимущественно на Первом Всероссийском съезде монашествующих (июль 1909 г.), а также в публицистике, связанной с подготовкой и осмыслением этого съезда. На этом этапе призывы к монашеству выйти навстречу миру звучали еще более жестко: недавняя первая русская революция, волнения в обществе, активизация радикальных групп старообрядчества и сектантов… Однако епископ (на тот момент) Никон, ставший действующим председателем съезда, и в этом случае твердо отстаивал иерархию ценностей для монашества. Монашество должно служить миру, но формы этого служения не должны нарушать главное — молитвенно-созерцательный аскетический монашеский идеал.

В заключение Н. Ю. Сухова подчеркнула, что монашеская концепция преосвященного Никона, как и дискуссии, которые с ней были сопряжены, вписываются в церковную традицию в целом: от древних веков до современности. Тем не менее, монашество каждой эпохи неизбежно должно осмыслять свои идеалы и свою иерархию ценностей — и этим идеи преосвященного Никона не теряют своей актуальности.

Доцент СДА Роман Михайлович Конь представил доклад «Наследие архиепископа Никона (Рождественского) и современная полемика с русским неоязычеством: некоторые методологические замечания». В нем после обзора изученности неоязыческой тематики и используемых в ней методологий исследования и противодействия неоязычеству, он отметил, что, хотя в исследованиях по русскому неоязычеству принято относить его появление в 1970-х–80-х годах, однако, его первые ростки в России появились еще в начале XX века в рамках радикального русского национализма и на них отреагировал архиепископ Никон (Рождественский) в ответ на публикации М.О. Меньшикова по поводу самоубийств среди русской молодежи. Причину этих трагедий М.О. Меньшиков видел в разрушении старого общества, проникнутого общими началами, общей верой, общим разумом, общим одушевлением. Это общество составляло собою, по его мнению, единый род с жизнью предков или родовую жизнь, или жизнь вечную, существовавшую прежде и существующую в конкретных людях, которая и в будущем продолжится в их потомстве. Поэтому смысл бытия человека состоит в жизни со всеми его предками и обезопасить себя от какой-либо опасности можно лишь «опять войдя в родовой поток», пребывая в «единодушии с предками». Эти взгляды М.О. Меньшикова архиепископ Никон охарактеризовал как «язычествующий национализм».

Архиепископ Никон отметил, что призыв М.О. Меньшикова вернуться к «жизни рода», как основы национального духа, осуществляется в Церкви стоит только слово «род» заменить словом «Церковь». В ходе дискуссии с Меньшиковым владыка Никон предвосхитил современную полемику с родноверами и дает экклезиологический ответ на их изыскания. Бывшие неоязычники-родноверы, ставшие в настоящее время православными, высказываются в пользу методологии, предложенной архиепископом Никоном. Они отмечают, что только Православие может правильно раскрыть такие важные для родновера понятия как «предки», «традиция», «национальная культура» и только в Православной Церкви человеку доступно «ощущение близости предков» через церковную молитву о них, ощущение родной земли, любви к природе и тому подобного.

Докладчик отметил схожесть методологического подхода архиепископа Никона в полемике с «язычествующим национализмом» со святоотеческой методологией полемики с древним язычеством, получившей всесторонне раскрытие в труде блж. Феодорита Кирского «Лечение эллинских недугов». Кроме того, докладчик на конкретных примерах показал, как подход архиепископа Никона и блж. Феодорита можно реализовать в полемике с неоязычеством на тему экологии.

Далее с докладом «Архиепископ Никон (Рождественский) в современной отечественной науке и публицистике» выступил профессор СДА П. К. Доброцветов, который проследил историю современных изданий трудов архиеп. Никона и публикаций о нем или упоминающих его, отметив заметный рост таких публикаций, особо отметив два изданных выпуска научного журнала Сретенской академии «Диакрисис», почти целиком посвященные ему и анонсировав подготовку третьего выпуска. При этом докладчик разделил публикации об архиеп. Никоне как по их темам: историко-биографические, раскрывающие роль архиеп. Никона в церковной, в государственной и общественно-политической жизни Российской Империи, в дискуссии о предназначении монашества в обществе, в Афонском деле 1913 года и имяславческом споре, так и по отношению авторов к личности и позиции архиеп. Никона: нейтрально-объективные, апологетические и настроенные критически-негативно. Упомянув о некоторых из последних, автор разобрал аргументацию некоторых из них, показав ее слабость и несостоятельность.

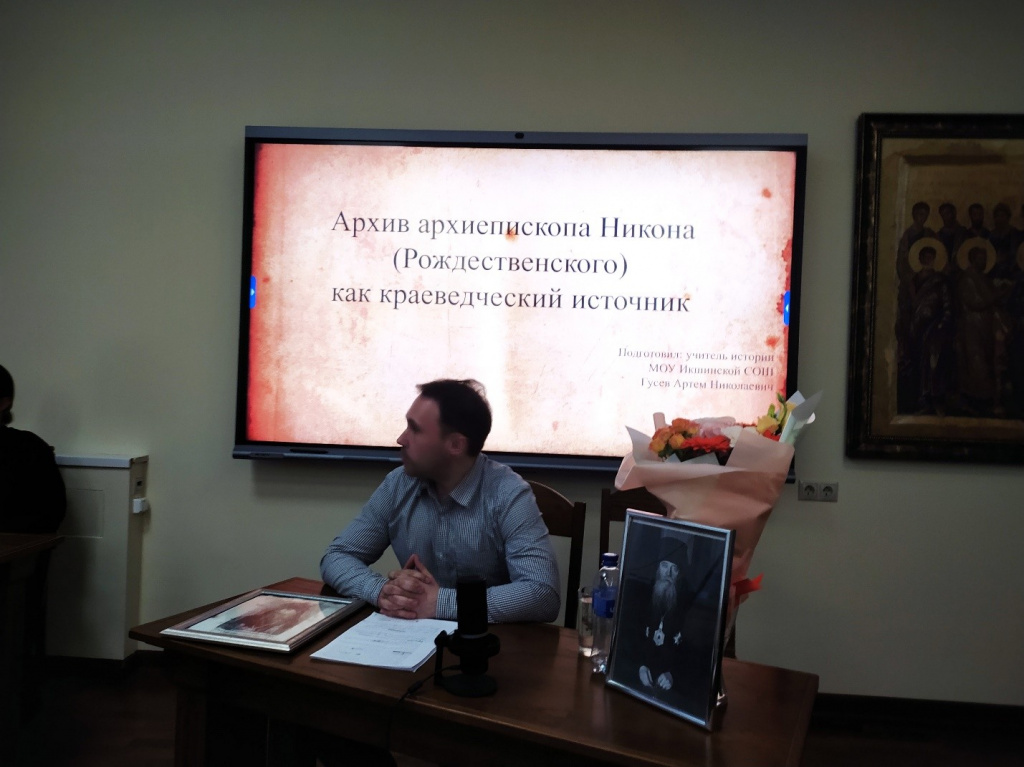

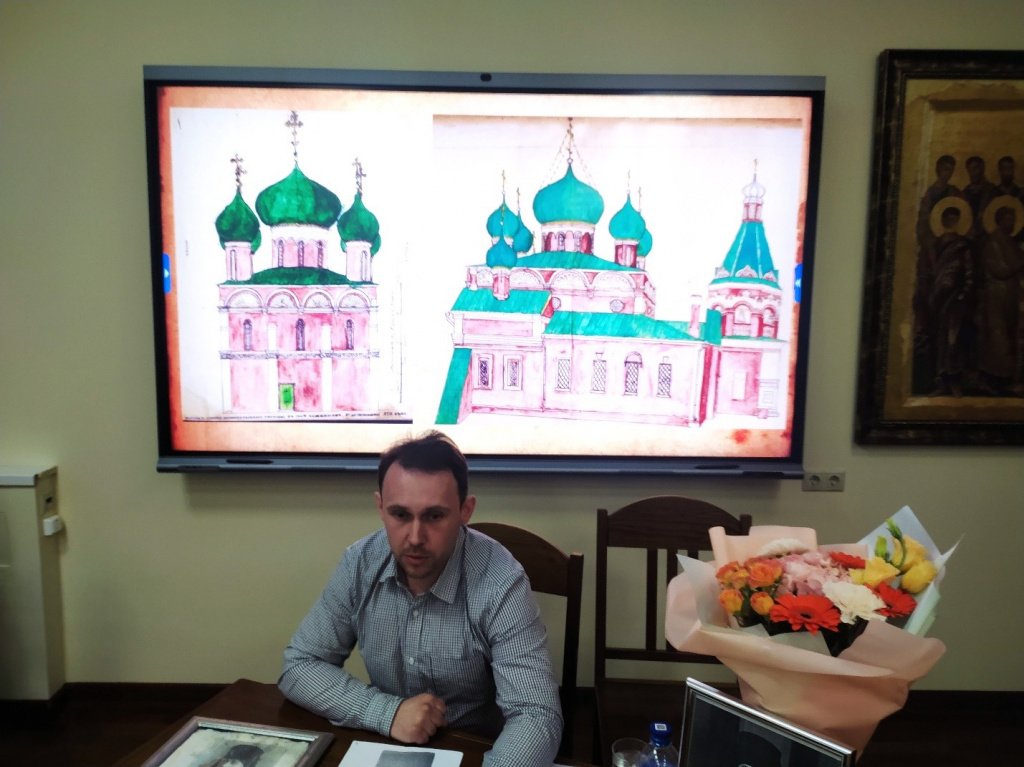

Артем Николаевич Гусев, преподаватель МОУ Икшинская СОШ выступил с докладом «Архив архиепископа Никона (Рождественского) как краеведческий источник». Автором были исследованы материалы архива Никона (Рождественского), в особенности «Памятные записки ученика семинарии», в которых были выявлены многочисленные заметки и очерки посвященные истории Троицкого храма села Чашниково, истории самого села Чашникова и близлежащих населенных пунктов.

Автором был сделан вывод,что литературное наследие Никона может быть использовано для изучения истории края, для описания жизни и быта местных крестьян, а самого Никона (Рождественского) можно рассматривать как историка-краеведа.

В заключение ведущий конференции профессор П. К. Доброцветов выразил благодарность Ректору Сретенской духовной академии, наместнику Сретенского ставропигиального мужского монастыря игумену Иоанну (Лудищеву) за содействие в проведении конференции, и поблагодарил докладчиков за проделанную работу, которая внесла вклад в исследование наследия архиепископа Никона, студентов бакалавриата и магистратуры, принявших участие в ее работе, и в особенности фотографа пресс-службы СДА студента 3 курса бакалавриата Андрея Лебедева за сделанные фотографии, а также студента 1 курса магистратуры СДА Аркадия Буценко за обеспечение работы системы дистанционной связи.

Конференция продлилась около трех с половиной часов и вызвала большой интерес у участников, которые обсуждали представленные доклады, задавали вопросы докладчикам и обменялись мнениями о подготовке следующей конференции, запланированной на 2026 год.

Фотогалерея