Встреча актрисы театра и кино Елены Захаровой с учащимися школ Самары, которая прошла 25 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Встреча актрисы театра и кино Елены Захаровой с учащимися школ Самары, которая прошла 25 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Встреча актрисы театра и кино Елены Захаровой с учащимися школ Самары, которая прошла 25 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Встреча актрисы театра и кино Елены Захаровой с учащимися школ Самары, которая прошла 25 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Каким должен быть пост, чтобы он принес максимальную пользу? В помощь чему дается наружный пост?

Каким должен быть пост, чтобы он принес максимальную пользу? В помощь чему дается наружный пост?  Почти за каждым вечерним богослужением мы слышим особое песнопение, которое называется в церковной традиции «Бог Господь». Оно состоит из избранных стихов 117-го псалма, которые имеют хвалебное значение.

Почти за каждым вечерним богослужением мы слышим особое песнопение, которое называется в церковной традиции «Бог Господь». Оно состоит из избранных стихов 117-го псалма, которые имеют хвалебное значение.

В рамках совместного Просветительского проекта Финансового университета и Сретенской духовной академии 46 самарских школьников прибыли в Москву с двухдневной культурно-образовательной программой. Беседу на тему «Внутренний мир человека: как в нем не заблудиться?» для гостей провел кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой Богословия Сретенской духовной академии протоиерей Вадим Леонов.

В рамках совместного Просветительского проекта Финансового университета и Сретенской духовной академии 46 самарских школьников прибыли в Москву с двухдневной культурно-образовательной программой. Беседу на тему «Внутренний мир человека: как в нем не заблудиться?» для гостей провел кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой Богословия Сретенской духовной академии протоиерей Вадим Леонов. О жизни и духовных назиданиях святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей.

О жизни и духовных назиданиях святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей. В стенах Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации состоялась встреча доктора юридических наук, заслуженного адвоката России, писателя и телеведущего Павла Алексеевича Астахова с учащимися школ Самары.

В стенах Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации состоялась встреча доктора юридических наук, заслуженного адвоката России, писателя и телеведущего Павла Алексеевича Астахова с учащимися школ Самары.

23 января по новому стилю Святая Церковь чтит память святителя Феофана Затворника. Доцент Сретенской духовной академии иерей Павел Сержантов ответил на вопросы, связанные с личностью и пастырством святителя.

23 января по новому стилю Святая Церковь чтит память святителя Феофана Затворника. Доцент Сретенской духовной академии иерей Павел Сержантов ответил на вопросы, связанные с личностью и пастырством святителя.

15 января Церковь празднует память великого русского святого преподобного Серафима Саровского. Предлагаем читателям сайта Сретенской духовной академии богословско-филологический комментарий к тропарю и кондаку этого праздника.

15 января Церковь празднует память великого русского святого преподобного Серафима Саровского. Предлагаем читателям сайта Сретенской духовной академии богословско-филологический комментарий к тропарю и кондаку этого праздника.

Православный гимн «Свете Тихий» – греч. Φῶς Ἱλαρόν – является неотъемлемой частью вечернего богослужения Православной Церкви.

Православный гимн «Свете Тихий» – греч. Φῶς Ἱλαρόν – является неотъемлемой частью вечернего богослужения Православной Церкви.

В праздник Рождества Христова нужно оставить уныние, ведь Христос родился, чтобы возвысить нас, возродить по духу.

В праздник Рождества Христова нужно оставить уныние, ведь Христос родился, чтобы возвысить нас, возродить по духу.

Сочинение святителя Илариона Троицкого "Вифлеем и Голгофа (письмо к другу)" – это глубокий религиозно-философский труд, в котором автор размышляет о значении Вифлеема и Голгофы в христианской традиции.

Сочинение святителя Илариона Троицкого "Вифлеем и Голгофа (письмо к другу)" – это глубокий религиозно-философский труд, в котором автор размышляет о значении Вифлеема и Голгофы в христианской традиции.

Какова была цель властей, кто поддерживал или же наоборот противился развитию православных обителей в Молдавии и всячески препятствовал этому? Об этом и будет вестись речь в данной статье.

Какова была цель властей, кто поддерживал или же наоборот противился развитию православных обителей в Молдавии и всячески препятствовал этому? Об этом и будет вестись речь в данной статье.

Для того, чтобы загнать Церковь в рамки СССР, были необходимы законодательные документы. Власть не заставила себя ждать и обложила Православные обители множеством Постановлений.

Для того, чтобы загнать Церковь в рамки СССР, были необходимы законодательные документы. Власть не заставила себя ждать и обложила Православные обители множеством Постановлений.

События Куликовской битвы, ставшей предвестником освобождения Средневековой Руси от татаро-монгольского ига, привлекают внимание не только историков. Помимо многочисленных трудов, посвященных осмыслению роли этого сражения в истории России, образ Куликова поля нашел отражение в произведениях русских поэтов и писателей.

События Куликовской битвы, ставшей предвестником освобождения Средневековой Руси от татаро-монгольского ига, привлекают внимание не только историков. Помимо многочисленных трудов, посвященных осмыслению роли этого сражения в истории России, образ Куликова поля нашел отражение в произведениях русских поэтов и писателей.  В статье рассматривается определение и историю языковой картины мира, в частности, русской, и место в ней понятий ‘мир’ и ‘смирение’.

В статье рассматривается определение и историю языковой картины мира, в частности, русской, и место в ней понятий ‘мир’ и ‘смирение’.

Язык жития — сложная система, организованная по своим особенным правилам. О том, какими канонами руководствовались два автора, описавшие жизнь преподобного, — один в XVI, другой в XX веке, — и чего они достигли, используя те или иные средства художественной выразительности, и пойдет речь в этой статье.

Язык жития — сложная система, организованная по своим особенным правилам. О том, какими канонами руководствовались два автора, описавшие жизнь преподобного, — один в XVI, другой в XX веке, — и чего они достигли, используя те или иные средства художественной выразительности, и пойдет речь в этой статье.

Продолжая разговор о житиях Сергия Радонежского, нельзя обойти стороной повесть о преподобном, написанную в 1920-х годах выдающимся писателем Русского Зарубежья Борисом Зайцевым. А чтобы понять ее место в житийном жанре, стоит обратиться к творчеству известных агиографов XVIII-XX веков, что и будет сделано в этой статье.

Продолжая разговор о житиях Сергия Радонежского, нельзя обойти стороной повесть о преподобном, написанную в 1920-х годах выдающимся писателем Русского Зарубежья Борисом Зайцевым. А чтобы понять ее место в житийном жанре, стоит обратиться к творчеству известных агиографов XVIII-XX веков, что и будет сделано в этой статье.

Жития святых —интересный, но непростой жанр древнерусской письменности. И потому понимание его специфики может помочь иначе осмыслить прочитанное. Житие преподобного Сергия, автором которого является преподобный Епифаний Премудрый, — не исключение. О том, каковы условия его написания и художественные особенности, и пойдет речь в настоящей статье.

Жития святых —интересный, но непростой жанр древнерусской письменности. И потому понимание его специфики может помочь иначе осмыслить прочитанное. Житие преподобного Сергия, автором которого является преподобный Епифаний Премудрый, — не исключение. О том, каковы условия его написания и художественные особенности, и пойдет речь в настоящей статье.

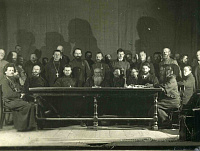

Эта заключительная статья, посвященная обновленчеству, основывается на документах, которые удалось найти в архивах Москвы по обновленческому расколу. Они разрозненны и мало связаны, но дают представление о том, какая ситуация тогда была на приходах. Некоторые документы публикуются впервые.

Эта заключительная статья, посвященная обновленчеству, основывается на документах, которые удалось найти в архивах Москвы по обновленческому расколу. Они разрозненны и мало связаны, но дают представление о том, какая ситуация тогда была на приходах. Некоторые документы публикуются впервые.

Репрессии и последовавшая за ними Великая Отечественная война положили конец обновленческому движению, которое уже не пользовалось поддержкой власти. Те его деятели и участники, кто не был наравне с патриаршим духовенством расстрелян или отправлен в лагеря, в годы войны через покаяние вернулись в Православную Церковь, и к 1946 году обновленчество фактически прекратило свое существование.

Репрессии и последовавшая за ними Великая Отечественная война положили конец обновленческому движению, которое уже не пользовалось поддержкой власти. Те его деятели и участники, кто не был наравне с патриаршим духовенством расстрелян или отправлен в лагеря, в годы войны через покаяние вернулись в Православную Церковь, и к 1946 году обновленчество фактически прекратило свое существование.

Советская власть, спустя около года после событий весны 1922 года, в силу разных причин освободила Патриарха Тихона и сократила число официально признанных обновленческих групп. Но при участии обновленцев делала всё возможное для дискредитации Патриаршей Церкви и самого Патриарха, после смерти которого состоялся второй обновленческий собор, лишь усугубивший положение его участников. Ибо власти поняли, что при помощи обновленцев значимого раскола в Церкви уже не получится.

Советская власть, спустя около года после событий весны 1922 года, в силу разных причин освободила Патриарха Тихона и сократила число официально признанных обновленческих групп. Но при участии обновленцев делала всё возможное для дискредитации Патриаршей Церкви и самого Патриарха, после смерти которого состоялся второй обновленческий собор, лишь усугубивший положение его участников. Ибо власти поняли, что при помощи обновленцев значимого раскола в Церкви уже не получится.

Участники обновленческого движения при первой же возможности поспешили взять Церковное управление в свои руки. Делали они это при поддержке советской власти, которая желала не только распада прежде единой Русской Церкви, но и дальнейшего деления ее расколотых частей, которое и произошло в обновленчестве между им же устроенными Съездом белого духовенства и Вторым Поместным Собором.

Участники обновленческого движения при первой же возможности поспешили взять Церковное управление в свои руки. Делали они это при поддержке советской власти, которая желала не только распада прежде единой Русской Церкви, но и дальнейшего деления ее расколотых частей, которое и произошло в обновленчестве между им же устроенными Съездом белого духовенства и Вторым Поместным Собором.

Возникновение обновленческого движения в России — тема непростая, но интересная и даже актуальная до сих пор. Что явилось его предпосылками, кто стоял у истоков и почему молодая советская власть поддерживала обновленцев — об этом вы узнаете в настоящей статье.

Возникновение обновленческого движения в России — тема непростая, но интересная и даже актуальная до сих пор. Что явилось его предпосылками, кто стоял у истоков и почему молодая советская власть поддерживала обновленцев — об этом вы узнаете в настоящей статье.

По своей сути оригинал текста акафиста «Слава Богу за всё!» самодостаточен и понятен для носителя современного русского языка. Настоящее же исследование экспериментально, ибо оно заключалось в том, чтобы сделать перевод, близкий по языку к богослужебным текстам. Результат этой попытки вы можете увидеть в настоящей статье

По своей сути оригинал текста акафиста «Слава Богу за всё!» самодостаточен и понятен для носителя современного русского языка. Настоящее же исследование экспериментально, ибо оно заключалось в том, чтобы сделать перевод, близкий по языку к богослужебным текстам. Результат этой попытки вы можете увидеть в настоящей статье

Говоря об акафисте «Слава Богу за всё», нельзя, конечно, пройти мимо установления имени автора этого труда. Ибо поэтичность и оригинальность текста заслуживают исключительного внимания и высокой оценки. Кроме того, факт написания богослужебного текста не на церковнославянском языке интересен сам по себе.

Говоря об акафисте «Слава Богу за всё», нельзя, конечно, пройти мимо установления имени автора этого труда. Ибо поэтичность и оригинальность текста заслуживают исключительного внимания и высокой оценки. Кроме того, факт написания богослужебного текста не на церковнославянском языке интересен сам по себе.

Святой Григорий, епископ Великой Армении, жил в непростое для своей страны время. Будучи христианином, он сначала был гоним, а потом, чудом оставшись в живых, стал священнослужителем и просветителем своего народа, выведя его на путь истинной веры во Христа.

Святой Григорий, епископ Великой Армении, жил в непростое для своей страны время. Будучи христианином, он сначала был гоним, а потом, чудом оставшись в живых, стал священнослужителем и просветителем своего народа, выведя его на путь истинной веры во Христа.

В настоящей статье предлагаем вам ознакомиться с наиболее впечатляющим внешним элементом греческого богослужения — византийским церковным пением.

В настоящей статье предлагаем вам ознакомиться с наиболее впечатляющим внешним элементом греческого богослужения — византийским церковным пением.

Экзегетическая беседа на евангельский отрывок дня Лк. 10:22-24

Экзегетическая беседа на евангельский отрывок дня Лк. 10:22-24

Тема страданий от потери близких людей требует отдельного внимания, ибо большинство утешительных слов могут быть восприняты страдающим, по меньшей мере, как лишние, а то и как насмешка над его горем. О том, как можно утешить скорбящего о смерти родного человека — заключительная статья цикла об осмыслении зла и страданий в мире.

Тема страданий от потери близких людей требует отдельного внимания, ибо большинство утешительных слов могут быть восприняты страдающим, по меньшей мере, как лишние, а то и как насмешка над его горем. О том, как можно утешить скорбящего о смерти родного человека — заключительная статья цикла об осмыслении зла и страданий в мире.

В статье предпринята попытка проанализировать, как применялась епитимья в пастырской практике святых и подвижников благочестия.

В статье предпринята попытка проанализировать, как применялась епитимья в пастырской практике святых и подвижников благочестия.

Утешить человека, больного от рождения, — наверное, еще более трудная задача, чем утешение того, кто, хотя и болен сейчас, но знал другую жизнь. Непрост разговор и о том, что причиной страдания человека, который перед тобой, может быть его грех или потеря им веры, пусть даже и не до конца осознанная.

Утешить человека, больного от рождения, — наверное, еще более трудная задача, чем утешение того, кто, хотя и болен сейчас, но знал другую жизнь. Непрост разговор и о том, что причиной страдания человека, который перед тобой, может быть его грех или потеря им веры, пусть даже и не до конца осознанная.

Разговор об утешении страдающего от каких-либо болезней, и особенно неизлечимых, — один из самых трудных. О том, какими словами можно поддержать такого человека и направить при этом его мысли к Богу, писали многие люди, в том числе сами перенесшие боль.

Разговор об утешении страдающего от каких-либо болезней, и особенно неизлечимых, — один из самых трудных. О том, какими словами можно поддержать такого человека и направить при этом его мысли к Богу, писали многие люди, в том числе сами перенесшие боль.

После разговора о зле и страданиях в общем, чему были посвящены предыдущие статьи, перейдем к разговору о конкретных скорбях, с которыми встречаются наши современники. Их классификация была составлена на основании опроса, проведенного среди священников. О первых пунктах этой типологии мы и поговорим в настоящей статье в ключе утешения страдающих людей священниками.

После разговора о зле и страданиях в общем, чему были посвящены предыдущие статьи, перейдем к разговору о конкретных скорбях, с которыми встречаются наши современники. Их классификация была составлена на основании опроса, проведенного среди священников. О первых пунктах этой типологии мы и поговорим в настоящей статье в ключе утешения страдающих людей священниками.

«На совести почти каждого человека есть дела, слова и мысли, в которых он и под ножом не признался бы своим знакомым, – а придет день и час исповеди, и он добровольно все это излагает своему духовнику. Правда, он и духовнику выскажет это только после тяжелой внутренней борьбы и при уверенности, что духовник никому не передаст его признаний; он, быть может, несколько лет уже уклонялся от исповеди потому только, что не мог победить своего стыда, своей гордыни; но если уж он пришел, то распнет себя духовно и расскажет свой грех. Подумай об этом, иерей Божий, и пожалей, полюби человека. Никогда человек не бывает так прекрасен, так мил Богу, как тогда, когда он убивает перед Ним и перед тобою свою гордыню». Митрополит Антоний (Храповицкий)

«На совести почти каждого человека есть дела, слова и мысли, в которых он и под ножом не признался бы своим знакомым, – а придет день и час исповеди, и он добровольно все это излагает своему духовнику. Правда, он и духовнику выскажет это только после тяжелой внутренней борьбы и при уверенности, что духовник никому не передаст его признаний; он, быть может, несколько лет уже уклонялся от исповеди потому только, что не мог победить своего стыда, своей гордыни; но если уж он пришел, то распнет себя духовно и расскажет свой грех. Подумай об этом, иерей Божий, и пожалей, полюби человека. Никогда человек не бывает так прекрасен, так мил Богу, как тогда, когда он убивает перед Ним и перед тобою свою гордыню». Митрополит Антоний (Храповицкий)

О том, почему случаются скорби в жизни человека, люди размышляют всегда. Многое об этом говорит Священное Писание, и нами в предыдущих статьях были рассмотрены указанные в его текстах причины страданий. Теперь представляется необходимым привести общее ви́дение этого вопроса святыми отцами и другими христианскими писателями.

О том, почему случаются скорби в жизни человека, люди размышляют всегда. Многое об этом говорит Священное Писание, и нами в предыдущих статьях были рассмотрены указанные в его текстах причины страданий. Теперь представляется необходимым привести общее ви́дение этого вопроса святыми отцами и другими христианскими писателями.

Большинство людей могут сказать о себе, что страдают от чего-либо. Это бывают быть действительно страшные причины, а могут быть, по мнению окружающих, совершенно не важные. Тем не менее, все страдающие, каждый по своему, нуждаются в утешении. Тому, как правильно утешить и какими бывают ошибки сострадания и посвящена настоящая статья.

Большинство людей могут сказать о себе, что страдают от чего-либо. Это бывают быть действительно страшные причины, а могут быть, по мнению окружающих, совершенно не важные. Тем не менее, все страдающие, каждый по своему, нуждаются в утешении. Тому, как правильно утешить и какими бывают ошибки сострадания и посвящена настоящая статья.

Если предыдущие статьи были посвящены страданиям, их видам и тому, почему они посылаются людям, то теперь мы поговорим о том, как скорби излечиваются утешением. Начнем с текстов Священного Писания и посмотрим, как они могут утешить страдающего и что говорится об утешении в Псалтири, Евангелии и посланиях апостолов.

Если предыдущие статьи были посвящены страданиям, их видам и тому, почему они посылаются людям, то теперь мы поговорим о том, как скорби излечиваются утешением. Начнем с текстов Священного Писания и посмотрим, как они могут утешить страдающего и что говорится об утешении в Псалтири, Евангелии и посланиях апостолов.

Страдания людей, о которых говорится в Ветхом Завете, очень многому могут нас научить. Если обратиться к некоторым евангельским эпизодам, в которых Господь сталкивается с человеческим страданием и исцеляет страдающих, то можно в связи с этим сделать некоторые выводы. Кроме того, в Евангелии описаны страдания Христа, и потому на его тексты следует обратить особое внимание, ибо страдал — безгрешный и действительно невинный.

Страдания людей, о которых говорится в Ветхом Завете, очень многому могут нас научить. Если обратиться к некоторым евангельским эпизодам, в которых Господь сталкивается с человеческим страданием и исцеляет страдающих, то можно в связи с этим сделать некоторые выводы. Кроме того, в Евангелии описаны страдания Христа, и потому на его тексты следует обратить особое внимание, ибо страдал — безгрешный и действительно невинный.

Разнообразие страданий и скорбей человеческих очевидно. Причин, их порождающих, — множество, и понять, почему Бог попускает их существование в жизни людей и как именно они проявляются, бывает совершенно необходимо. Для этого в настоящей статье мы и рассмотрим типы страданий.

Разнообразие страданий и скорбей человеческих очевидно. Причин, их порождающих, — множество, и понять, почему Бог попускает их существование в жизни людей и как именно они проявляются, бывает совершенно необходимо. Для этого в настоящей статье мы и рассмотрим типы страданий.

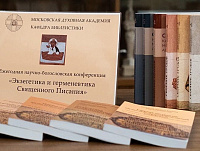

5 ноября кафедра библеистики Московской духовной академии провела осеннюю сессию ежегодной научно-практической богословской конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания». В конференции приняли участие студенты Сретенской духовной семинарии.

5 ноября кафедра библеистики Московской духовной академии провела осеннюю сессию ежегодной научно-практической богословской конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания». В конференции приняли участие студенты Сретенской духовной семинарии.

Среди православных верующих распространяется немало фейковых сообщений о тех или иных способах борьбы с коронавирусом, что говорит о магическом отношении к вере, хотя Церковь учит совсем иному

Среди православных верующих распространяется немало фейковых сообщений о тех или иных способах борьбы с коронавирусом, что говорит о магическом отношении к вере, хотя Церковь учит совсем иному

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к Преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам епархий на территории Российской Федерации.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к Преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам епархий на территории Российской Федерации.

Ватикан разработал этические принципы развития искусственного интеллекта, призванные защитить человечество в целом и права и свободы каждого индивидуума. Документ уже поддержали IBM и Microsoft, одни из ведущих разработчиков искусственного интеллекта. Автор статьи проводит анализ основных призывов опубликованного этического кодекса.

Ватикан разработал этические принципы развития искусственного интеллекта, призванные защитить человечество в целом и права и свободы каждого индивидуума. Документ уже поддержали IBM и Microsoft, одни из ведущих разработчиков искусственного интеллекта. Автор статьи проводит анализ основных призывов опубликованного этического кодекса.

17 марта в библиотеке Сретенской семинарии члены комиссии Межсоборного присутствия обсудили актуальные вопросы по церковному и каноническому праву. Заседание возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент.

17 марта в библиотеке Сретенской семинарии члены комиссии Межсоборного присутствия обсудили актуальные вопросы по церковному и каноническому праву. Заседание возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент.

Документ утвержден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Документ утвержден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Учебный комитет Русской Православной Церкви направил ректорам высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви циркулярное письмо в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Учебный комитет Русской Православной Церкви направил ректорам высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви циркулярное письмо в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

«Христос умирал за тех живых людей, которые сейчас стоят в храмах. Поэтому не ради себя, а ради ближнего моего я не буду целовать кивоты святых икон и руку священника». Протоиерей Павел Великанов — о том, как требования гигиенической безопасности испытывают нашу веру, и почему наша небрежность к ближнему в эти дни может стать роковой.

«Христос умирал за тех живых людей, которые сейчас стоят в храмах. Поэтому не ради себя, а ради ближнего моего я не буду целовать кивоты святых икон и руку священника». Протоиерей Павел Великанов — о том, как требования гигиенической безопасности испытывают нашу веру, и почему наша небрежность к ближнему в эти дни может стать роковой.

14 и 15 марта в Сретенском монастыре прошли воскресные богослужение. Прямая трансляция Литургии прошла в Instagram-аккаунте и YouTube-канале монастыря.

14 и 15 марта в Сретенском монастыре прошли воскресные богослужение. Прямая трансляция Литургии прошла в Instagram-аккаунте и YouTube-канале монастыря.

13 и 14 марта в Сретенском монастыре прошли заупокойные богослужения первой родительской субботы Великого поста. Парастас, Литургию и панихиду совершил наместник Сретенского монастыря архиепископ Верейский Амвросий.

13 и 14 марта в Сретенском монастыре прошли заупокойные богослужения первой родительской субботы Великого поста. Парастас, Литургию и панихиду совершил наместник Сретенского монастыря архиепископ Верейский Амвросий.

Вечером 11 марта, в среду второй седмицы Великого поста, в Сретенском монастыре наместник обители архиепископ Верейский Амвросий совершил Литургию Преждеосвященных Даров.

Вечером 11 марта, в среду второй седмицы Великого поста, в Сретенском монастыре наместник обители архиепископ Верейский Амвросий совершил Литургию Преждеосвященных Даров.

Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 11 марта 2020 года.

Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 11 марта 2020 года.

9 марта студенты Сретенской семинарии совместно со студентами Московской и Санкт-Петербургской духовных академий посетили Новоспасский монастырь. Студентам была проведена экскурсия по монастырю, после которой была назначена встреча с наместником монастыря.

9 марта студенты Сретенской семинарии совместно со студентами Московской и Санкт-Петербургской духовных академий посетили Новоспасский монастырь. Студентам была проведена экскурсия по монастырю, после которой была назначена встреча с наместником монастыря.

«Я был капитаном дружины», - рассказывает Тигран Агаджанян. После уточняющего вопроса становится понятно, что Тигран хочет сказать «команды». Именно это слово по-польски означает «дружина». Тигран приехал из Польши и когда-то имел успех в футбольной карьере, был капитаном команды. Сегодня Тигран - студент второго курса Сретенской семинарии. Он рассказал о футболе, о том, как в его жизни появились мысли о Боге, и о том, как он решил поступить в семинарию.

«Я был капитаном дружины», - рассказывает Тигран Агаджанян. После уточняющего вопроса становится понятно, что Тигран хочет сказать «команды». Именно это слово по-польски означает «дружина». Тигран приехал из Польши и когда-то имел успех в футбольной карьере, был капитаном команды. Сегодня Тигран - студент второго курса Сретенской семинарии. Он рассказал о футболе, о том, как в его жизни появились мысли о Боге, и о том, как он решил поступить в семинарию.

25 мая 2025 года в Сретенской духовной академии пройдет день Открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех, кто желает познакомиться с жизнью нашей духовной школы.

25 мая 2025 года в Сретенской духовной академии пройдет день Открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех, кто желает познакомиться с жизнью нашей духовной школы.

Программа Шестой конференции Научного Центра патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия Сретенской Духовной академии «Проблемы методологии богословских и патристических исследований»

Программа Шестой конференции Научного Центра патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия Сретенской Духовной академии «Проблемы методологии богословских и патристических исследований»

После просмотра состоялась встреча с заслуженным артистом РФ Дмитрием Дюжевым.

После просмотра состоялась встреча с заслуженным артистом РФ Дмитрием Дюжевым.

В круглом столе принял участие и. о. проректора по учебной работе и преподаватель Сретенской духовной академии иеромонах Ириней (Пиковский).

В круглом столе принял участие и. о. проректора по учебной работе и преподаватель Сретенской духовной академии иеромонах Ириней (Пиковский).

Божественную литургию возглавил ректор Академии и наместник Сретенского монастыря игумен Иоанн (Лудищев).

Божественную литургию возглавил ректор Академии и наместник Сретенского монастыря игумен Иоанн (Лудищев).

О выборе священнического пути, о поступлении и годах учебы в СДА, о сложностях и радостях служения и о восстановлении древнего храма, являющегося объектом культурного наследия, беседуем с настоятелем Покровского храма в селе Никоновском Московской области.

О выборе священнического пути, о поступлении и годах учебы в СДА, о сложностях и радостях служения и о восстановлении древнего храма, являющегося объектом культурного наследия, беседуем с настоятелем Покровского храма в селе Никоновском Московской области.

Богослужения возглавил ректор Академии и наместник Сретенского монастыря игумен Иоанн (Лудищев).

Богослужения возглавил ректор Академии и наместник Сретенского монастыря игумен Иоанн (Лудищев).

Иеродиакон Григорий (Панфилов) принял монашеский постриг с именем Алипий, в честь преподобного Алипия Столпника.

Иеродиакон Григорий (Панфилов) принял монашеский постриг с именем Алипий, в честь преподобного Алипия Столпника.

Хористы Академии стали участниками ежегодного Пасхального фестиваля

Хористы Академии стали участниками ежегодного Пасхального фестиваля

Встреча доктора юридических наук, заслуженного адвоката России, писателя и телеведущего Павла Алексеевича Астахова с учащимися школ Дзержинска, которая прошла 8 апреля 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Встреча доктора юридических наук, заслуженного адвоката России, писателя и телеведущего Павла Алексеевича Астахова с учащимися школ Дзержинска, которая прошла 8 апреля 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.