Встреча актрисы театра и кино Елены Захаровой с учащимися школ Самары, которая прошла 25 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Встреча актрисы театра и кино Елены Захаровой с учащимися школ Самары, которая прошла 25 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Встреча актрисы театра и кино Елены Захаровой с учащимися школ Самары, которая прошла 25 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Встреча актрисы театра и кино Елены Захаровой с учащимися школ Самары, которая прошла 25 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Каким должен быть пост, чтобы он принес максимальную пользу? В помощь чему дается наружный пост?

Каким должен быть пост, чтобы он принес максимальную пользу? В помощь чему дается наружный пост?  Почти за каждым вечерним богослужением мы слышим особое песнопение, которое называется в церковной традиции «Бог Господь». Оно состоит из избранных стихов 117-го псалма, которые имеют хвалебное значение.

Почти за каждым вечерним богослужением мы слышим особое песнопение, которое называется в церковной традиции «Бог Господь». Оно состоит из избранных стихов 117-го псалма, которые имеют хвалебное значение.

В рамках совместного Просветительского проекта Финансового университета и Сретенской духовной академии 46 самарских школьников прибыли в Москву с двухдневной культурно-образовательной программой. Беседу на тему «Внутренний мир человека: как в нем не заблудиться?» для гостей провел кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой Богословия Сретенской духовной академии протоиерей Вадим Леонов.

В рамках совместного Просветительского проекта Финансового университета и Сретенской духовной академии 46 самарских школьников прибыли в Москву с двухдневной культурно-образовательной программой. Беседу на тему «Внутренний мир человека: как в нем не заблудиться?» для гостей провел кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой Богословия Сретенской духовной академии протоиерей Вадим Леонов. О жизни и духовных назиданиях святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей.

О жизни и духовных назиданиях святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей. В стенах Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации состоялась встреча доктора юридических наук, заслуженного адвоката России, писателя и телеведущего Павла Алексеевича Астахова с учащимися школ Самары.

В стенах Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации состоялась встреча доктора юридических наук, заслуженного адвоката России, писателя и телеведущего Павла Алексеевича Астахова с учащимися школ Самары.

23 января по новому стилю Святая Церковь чтит память святителя Феофана Затворника. Доцент Сретенской духовной академии иерей Павел Сержантов ответил на вопросы, связанные с личностью и пастырством святителя.

23 января по новому стилю Святая Церковь чтит память святителя Феофана Затворника. Доцент Сретенской духовной академии иерей Павел Сержантов ответил на вопросы, связанные с личностью и пастырством святителя.

15 января Церковь празднует память великого русского святого преподобного Серафима Саровского. Предлагаем читателям сайта Сретенской духовной академии богословско-филологический комментарий к тропарю и кондаку этого праздника.

15 января Церковь празднует память великого русского святого преподобного Серафима Саровского. Предлагаем читателям сайта Сретенской духовной академии богословско-филологический комментарий к тропарю и кондаку этого праздника.

Православный гимн «Свете Тихий» – греч. Φῶς Ἱλαρόν – является неотъемлемой частью вечернего богослужения Православной Церкви.

Православный гимн «Свете Тихий» – греч. Φῶς Ἱλαρόν – является неотъемлемой частью вечернего богослужения Православной Церкви.

В праздник Рождества Христова нужно оставить уныние, ведь Христос родился, чтобы возвысить нас, возродить по духу.

В праздник Рождества Христова нужно оставить уныние, ведь Христос родился, чтобы возвысить нас, возродить по духу.

Сочинение святителя Илариона Троицкого "Вифлеем и Голгофа (письмо к другу)" – это глубокий религиозно-философский труд, в котором автор размышляет о значении Вифлеема и Голгофы в христианской традиции.

Сочинение святителя Илариона Троицкого "Вифлеем и Голгофа (письмо к другу)" – это глубокий религиозно-философский труд, в котором автор размышляет о значении Вифлеема и Голгофы в христианской традиции.

В 1653 году по инициативе патриарха Никона на Афон был послан монах Арсений Суханов, который должен был привезти греческие рукописи, необходимые для исправления русских богослужебных книг. За два месяца пребывания на Святой Горе Арсений выбрал 498 рукописей и книг, из которых большинство привез сам, остальные были привезены в 1655 году. В царствование Алексея Михайловича в Москву с Афона помимо книг были доставлены также копии чудотворных святогорских икон Божией Матери Иверской и «Троеручицы», выполненные в размер оригинала.

В 1653 году по инициативе патриарха Никона на Афон был послан монах Арсений Суханов, который должен был привезти греческие рукописи, необходимые для исправления русских богослужебных книг. За два месяца пребывания на Святой Горе Арсений выбрал 498 рукописей и книг, из которых большинство привез сам, остальные были привезены в 1655 году. В царствование Алексея Михайловича в Москву с Афона помимо книг были доставлены также копии чудотворных святогорских икон Божией Матери Иверской и «Троеручицы», выполненные в размер оригинала.

В 1653 году по инициативе патриарха Никона на Афон был послан монах Арсений Суханов, который должен был привезти греческие рукописи, необходимые для исправления русских богослужебных книг. За два месяца пребывания на Святой Горе Арсений выбрал 498 рукописей и книг, из которых большинство привез сам, остальные были привезены в 1655 году. В царствование Алексея Михайловича в Москву с Афона помимо книг были доставлены также копии чудотворных святогорских икон Божией Матери Иверской и «Троеручицы», выполненные в размер оригинала.

В 1653 году по инициативе патриарха Никона на Афон был послан монах Арсений Суханов, который должен был привезти греческие рукописи, необходимые для исправления русских богослужебных книг. За два месяца пребывания на Святой Горе Арсений выбрал 498 рукописей и книг, из которых большинство привез сам, остальные были привезены в 1655 году. В царствование Алексея Михайловича в Москву с Афона помимо книг были доставлены также копии чудотворных святогорских икон Божией Матери Иверской и «Троеручицы», выполненные в размер оригинала.

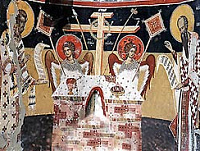

…Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные, — восклицал ветхозаветный Иаков, пробудившись от известного сна (Быт 28, 16–17). Из его слов мы заключаем, что на земле действительно есть места особого присутствия Божия, с одной стороны, принадлежащие обычной земной реальности, с другой — представляющие собой реальность сакральную.

…Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные, — восклицал ветхозаветный Иаков, пробудившись от известного сна (Быт 28, 16–17). Из его слов мы заключаем, что на земле действительно есть места особого присутствия Божия, с одной стороны, принадлежащие обычной земной реальности, с другой — представляющие собой реальность сакральную.

740 километров насыпной щебенистой дороги. Первые километров 300 – горы; видны красивые сопки, много горных рек, встречаются редкие птицы и, конечно, медведи. Первая переправа через самую большую реку – Камчатка. Следующие 300 километров дорога проходит по тайге. Вдалеке вновь виднеются горы и один из самых известных вулканов мира – Ключевская сопка. Вторая переправа на пароме через ту же реку. Дальше дорога проходит опять по красивым местам: горы, реки… Ближе к моему поселку снова начинается тайга, которая резко прерывается тундрой. Вдалеке уже вижу храм, в котором теперь настоятельствую.

740 километров насыпной щебенистой дороги. Первые километров 300 – горы; видны красивые сопки, много горных рек, встречаются редкие птицы и, конечно, медведи. Первая переправа через самую большую реку – Камчатка. Следующие 300 километров дорога проходит по тайге. Вдалеке вновь виднеются горы и один из самых известных вулканов мира – Ключевская сопка. Вторая переправа на пароме через ту же реку. Дальше дорога проходит опять по красивым местам: горы, реки… Ближе к моему поселку снова начинается тайга, которая резко прерывается тундрой. Вдалеке уже вижу храм, в котором теперь настоятельствую.

Уполномоченный по Вологодской области, сообщал вышестоящим органам: «Певчие хоров влияют на деятельность церквей своим участием в церковных службах. Если хор сильный, а церковь хорошо подготовлена к службе, то эмоциональное воздействие такого богослужения на верующих сильнее. К сожалению, не все работники исполкомов, наблюдающие за деятельностью церквей, это понимают и потому не используют своих возможностей для сдерживания желания церковников увеличивать свои штаты и бесконечно украшать церкви».

Уполномоченный по Вологодской области, сообщал вышестоящим органам: «Певчие хоров влияют на деятельность церквей своим участием в церковных службах. Если хор сильный, а церковь хорошо подготовлена к службе, то эмоциональное воздействие такого богослужения на верующих сильнее. К сожалению, не все работники исполкомов, наблюдающие за деятельностью церквей, это понимают и потому не используют своих возможностей для сдерживания желания церковников увеличивать свои штаты и бесконечно украшать церкви».

В Прокопьевском храме Великого Устюга в алтаре устроили планетарий, а в средней части – музей. Запомнились экспонаты этого музея, один из которых был таким: под стекло была положена дароносица, а под ней значилось: «Мешок для сбора денег» – смотрите, дескать, граждане, попы какие жадные.

В Прокопьевском храме Великого Устюга в алтаре устроили планетарий, а в средней части – музей. Запомнились экспонаты этого музея, один из которых был таким: под стекло была положена дароносица, а под ней значилось: «Мешок для сбора денег» – смотрите, дескать, граждане, попы какие жадные.

Во всех районах области шла борьба с «так называемым хождением со славой». Председатель Устюженского райисполкома Смирнов после Пасхи 1948 года направил уполномоченному донесение, что в дни Светлой седмицы священники Казанской церкви города два дня обходили деревни Перского и Никитинского сельсоветов. Самым неприятным оказалось то, что были посещены квартиры коммунистов, которые не возражали, охотно принимали священников в свои дома и не подали ни одной жалобы на их «незаконные» действия.

Во всех районах области шла борьба с «так называемым хождением со славой». Председатель Устюженского райисполкома Смирнов после Пасхи 1948 года направил уполномоченному донесение, что в дни Светлой седмицы священники Казанской церкви города два дня обходили деревни Перского и Никитинского сельсоветов. Самым неприятным оказалось то, что были посещены квартиры коммунистов, которые не возражали, охотно принимали священников в свои дома и не подали ни одной жалобы на их «незаконные» действия.

Публикацию дипломных работ выпускников Сретенской духовной семинарии продолжает исследование по истории Вологодской епархии во второй половине XX века, основанное на переписке и отчетах чиновников печально известного Совета по делам Русской Православной Церкви (позднее – Совет по делам религий) при Совмине СССР. Документы наглядно показывают методы «работы» этого ведомства, позволяя острее ощутить те условия удушающей опеки, в какие была поставлена Церковь в эпоху «развитого социализма».

Публикацию дипломных работ выпускников Сретенской духовной семинарии продолжает исследование по истории Вологодской епархии во второй половине XX века, основанное на переписке и отчетах чиновников печально известного Совета по делам Русской Православной Церкви (позднее – Совет по делам религий) при Совмине СССР. Документы наглядно показывают методы «работы» этого ведомства, позволяя острее ощутить те условия удушающей опеки, в какие была поставлена Церковь в эпоху «развитого социализма».

По уставу Свято-Троицкой Сергиевой лавры, никто не должен без благословения брать себе в келью никакой вещи. Новоначальным не следует заводить в келье предметов роскоши как способствующих рассеянию ума, помня, что лучшим украшением иноческой кельи служит Библия и иные душеполезные книги.

По уставу Свято-Троицкой Сергиевой лавры, никто не должен без благословения брать себе в келью никакой вещи. Новоначальным не следует заводить в келье предметов роскоши как способствующих рассеянию ума, помня, что лучшим украшением иноческой кельи служит Библия и иные душеполезные книги.

На все должно быть испрашиваемо благословение, тем паче на духовные подвиги. «Ибо что бывает без благословения отца духовного, то оскверняется самомнением или тщеславием и награду не заслуживает, а осуждение», – поучал преподобный Венедикт.

На все должно быть испрашиваемо благословение, тем паче на духовные подвиги. «Ибо что бывает без благословения отца духовного, то оскверняется самомнением или тщеславием и награду не заслуживает, а осуждение», – поучал преподобный Венедикт.

По уставу преподобного Иоанна Кассиана, старец нарочно заставляет новоначального делать то, что противно душе его, «ибо монахи, особенно новоначальные, не могут обуздывать своих похотей, если прежде не научатся умерщвлять свои хотения послушанием».

По уставу преподобного Иоанна Кассиана, старец нарочно заставляет новоначального делать то, что противно душе его, «ибо монахи, особенно новоначальные, не могут обуздывать своих похотей, если прежде не научатся умерщвлять свои хотения послушанием».

«Уединенное безмолвие служит началом очищения: когда язык не произносит ничего человеческого, ни глаза не заняты рассмотрением, ни слух не расслаблен песнями, разговорами, шутками, тогда ум, не рассеиваясь по внешним, входит в самого себя, а от себя восходит к мысли о Боге», – поучал иноков святитель Василий Великий.

«Уединенное безмолвие служит началом очищения: когда язык не произносит ничего человеческого, ни глаза не заняты рассмотрением, ни слух не расслаблен песнями, разговорами, шутками, тогда ум, не рассеиваясь по внешним, входит в самого себя, а от себя восходит к мысли о Боге», – поучал иноков святитель Василий Великий.

Приведем основные монастырские уставы, рассмотренные нами, в виде систематизированных таблиц. Такая форма подачи материала позволяет наиболее наглядно продемонстрировать особенности правил разных авторов и их сходство в главных темах. Пользующийся таблицами уставов имеет возможность сравнить их по интересующим его темам и таким образом выбрать наиболее подходящий для себя вариант решения вопроса.

Приведем основные монастырские уставы, рассмотренные нами, в виде систематизированных таблиц. Такая форма подачи материала позволяет наиболее наглядно продемонстрировать особенности правил разных авторов и их сходство в главных темах. Пользующийся таблицами уставов имеет возможность сравнить их по интересующим его темам и таким образом выбрать наиболее подходящий для себя вариант решения вопроса.

Для многих современных обителей насущным становится вопрос о богослужебной жизни: при стремлении следовать Типикону назначается неопустительное исполнение всех его указаний, а продолжительность служб компенсируется необязательностью присутствия на них всем насельникам. Но более полезен пример других монастырей, где выделены определенные службы для обязательного присутствия всей братии, но не ежедневные. Так, в некоторых обителях исконно монашеское богослужение – полунощница – проводится три раза в неделю.

Для многих современных обителей насущным становится вопрос о богослужебной жизни: при стремлении следовать Типикону назначается неопустительное исполнение всех его указаний, а продолжительность служб компенсируется необязательностью присутствия на них всем насельникам. Но более полезен пример других монастырей, где выделены определенные службы для обязательного присутствия всей братии, но не ежедневные. Так, в некоторых обителях исконно монашеское богослужение – полунощница – проводится три раза в неделю.

С каждым днем прибавлялась уверенности, исчезали разные страхи, в сердце появилась радость, надежда на возрождение «Третьего Рима». За эти три дня я получил бесценный опыт общения с людьми, увидел, что наш народ добрый, красивый, удивительный, с таким народом можно горы свернуть. Он чувствует и безошибочно определяет, где ложь замаскированная, а где истинное добро. Народ обманывать нельзя. Народ наш – это добрая земля, в которой доброе семя Православия незамедлительно даст свой плод.

С каждым днем прибавлялась уверенности, исчезали разные страхи, в сердце появилась радость, надежда на возрождение «Третьего Рима». За эти три дня я получил бесценный опыт общения с людьми, увидел, что наш народ добрый, красивый, удивительный, с таким народом можно горы свернуть. Он чувствует и безошибочно определяет, где ложь замаскированная, а где истинное добро. Народ обманывать нельзя. Народ наш – это добрая земля, в которой доброе семя Православия незамедлительно даст свой плод.

Некоторые спрашивали: «Вы что, адвентисты?» – «Нет, мы семинаристы второго дня». – «А почему второго?» – «Потому что мы уже второй день раздаем Евангелие!» Но потом мы объясняли, кто мы такие. И многие брали Евангелия, когда слышали, что это издание Сретенского монастыря.

Некоторые спрашивали: «Вы что, адвентисты?» – «Нет, мы семинаристы второго дня». – «А почему второго?» – «Потому что мы уже второй день раздаем Евангелие!» Но потом мы объясняли, кто мы такие. И многие брали Евангелия, когда слышали, что это издание Сретенского монастыря.

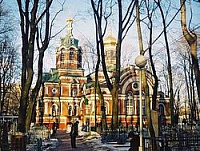

3 июня 2008 года в московском ставропигиальном Сретенском монастыре торжественно отметили праздник Владимирской иконы Божией Матери. Божественную литургию по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия возглавил викарий Московской епархии епископ Бронницкий Амвросий. В этот же день состоялся очередной – 5-й выпуск Сретенской духовной семинарии.

3 июня 2008 года в московском ставропигиальном Сретенском монастыре торжественно отметили праздник Владимирской иконы Божией Матери. Божественную литургию по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия возглавил викарий Московской епархии епископ Бронницкий Амвросий. В этот же день состоялся очередной – 5-й выпуск Сретенской духовной семинарии.

Первые три дня Страстной седмицы воспитанники Сретенской духовной семинарии по благословению Святейшего Патриарха несли особое послушание – на самых многолюдных станциях метро они раздавали москвичам красочно иллюстрированное Евангелие от Марка. После окончания акции студенты написали о своих впечатлениях от всего того, что они увидели и испытали. Думается, многим читателям будет небезынтересно прочесть эти студенческие работы.

Первые три дня Страстной седмицы воспитанники Сретенской духовной семинарии по благословению Святейшего Патриарха несли особое послушание – на самых многолюдных станциях метро они раздавали москвичам красочно иллюстрированное Евангелие от Марка. После окончания акции студенты написали о своих впечатлениях от всего того, что они увидели и испытали. Думается, многим читателям будет небезынтересно прочесть эти студенческие работы.

Готовящемуся к Причащению полезно размышлять о своем недостоинстве, ничтожности, греховности, удобопреклонности человека ко греху, а также о величии Божием, способном возродить человека для жизни вечной, о неизреченной любви Спасителя к роду человеческому, питающему это падшее изменчивое творение Свое Своею Плотью и Кровью, тем самым возводя человеческое существо на самую высшую степень Богообщения.

Готовящемуся к Причащению полезно размышлять о своем недостоинстве, ничтожности, греховности, удобопреклонности человека ко греху, а также о величии Божием, способном возродить человека для жизни вечной, о неизреченной любви Спасителя к роду человеческому, питающему это падшее изменчивое творение Свое Своею Плотью и Кровью, тем самым возводя человеческое существо на самую высшую степень Богообщения.

Основываясь на своем глубоком духовном опыте, святитель Игнатий писал, что при Причащении Святых Таин ясно ощущается прикосновение Христа к душе причащающегося, соединение Христа с душой причастника. Это дивное прикосновение христианин начинает ощущать без наставления словом в успокоении, кротости, смирении, любви ко всем, холодности ко всему земному и в сочувствии к будущему веку.

Основываясь на своем глубоком духовном опыте, святитель Игнатий писал, что при Причащении Святых Таин ясно ощущается прикосновение Христа к душе причащающегося, соединение Христа с душой причастника. Это дивное прикосновение христианин начинает ощущать без наставления словом в успокоении, кротости, смирении, любви ко всем, холодности ко всему земному и в сочувствии к будущему веку.

Искушения на пастырском пути неизбежны. Исконный враг нашего спасения не желает, чтобы дело пастыря успевало. И точно так же, как дьявол приступил к искушению Самого Пастыреначальника Христа перед началом Его общественной проповеди, сатана и в наши дни приступает к искушению новоначинающих пастырей при начале их служения.

Искушения на пастырском пути неизбежны. Исконный враг нашего спасения не желает, чтобы дело пастыря успевало. И точно так же, как дьявол приступил к искушению Самого Пастыреначальника Христа перед началом Его общественной проповеди, сатана и в наши дни приступает к искушению новоначинающих пастырей при начале их служения.

Программа Шестой конференции Научного Центра патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия Сретенской Духовной академии «Проблемы методологии богословских и патристических исследований»

Программа Шестой конференции Научного Центра патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия Сретенской Духовной академии «Проблемы методологии богословских и патристических исследований»

На конференции, организованной Научным центром патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия СДА в очно-дистанционном формате выступили 16 исследователей

На конференции, организованной Научным центром патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия СДА в очно-дистанционном формате выступили 16 исследователей

Актуальная программа конференции.

Актуальная программа конференции.

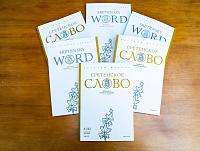

Опубликован № 4 (8) 2024 г. научно-богословского журнала Сретенской духовной академии «Сретенское слово».

Опубликован № 4 (8) 2024 г. научно-богословского журнала Сретенской духовной академии «Сретенское слово».

Четвертая ежегодная конференция-вечер памяти профессора Сретенской Духовной семинарии А. И. Сидорова состоялась в Сретенской Духовной академии 27 февраля 2024 года.

Четвертая ежегодная конференция-вечер памяти профессора Сретенской Духовной семинарии А. И. Сидорова состоялась в Сретенской Духовной академии 27 февраля 2024 года.

Человек бывает счастлив только тогда, когда он любит Бога и всей душой стремится к Нему.

Человек бывает счастлив только тогда, когда он любит Бога и всей душой стремится к Нему.

Сретенская и Минская духовные академии, при участии и поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви, Института философии НАН Беларуси, Института теологии Белорусского государственного университета, приглашают церковных и светских ученых, преподавателей духовных академий и семинарий, богословских и светских вузов принять участие в III международной научно-богословской конференции «Бог-человек-мир», которая в этом году посвящена теме: «Человек в поисках смысла»

Сретенская и Минская духовные академии, при участии и поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви, Института философии НАН Беларуси, Института теологии Белорусского государственного университета, приглашают церковных и светских ученых, преподавателей духовных академий и семинарий, богословских и светских вузов принять участие в III международной научно-богословской конференции «Бог-человек-мир», которая в этом году посвящена теме: «Человек в поисках смысла»

Тема конференции – «Человек в поисках смысла»

Тема конференции – «Человек в поисках смысла»

Конференция с международным участием, организованная Научным центром патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия СДА состоится 23 декабря 2023 года в Сретенской Духовной академии в очно-дистанционном формате в аудитории «Святая Земля».

Конференция с международным участием, организованная Научным центром патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия СДА состоится 23 декабря 2023 года в Сретенской Духовной академии в очно-дистанционном формате в аудитории «Святая Земля».

В Сретенской духовной академии 6 декабря 2023 года пройдет конференция «Иларионовские чтения: Жизнь Церкви Христовой в прошлом, настоящем и будущем»

В Сретенской духовной академии 6 декабря 2023 года пройдет конференция «Иларионовские чтения: Жизнь Церкви Христовой в прошлом, настоящем и будущем»

Научный центр патрологических исследований имени профессора А. И. Сидорова при кафедре богословия Сретенской духовной академии продолжает свою работу и публикует План мероприятий на 2023–2024 гг.

Научный центр патрологических исследований имени профессора А. И. Сидорова при кафедре богословия Сретенской духовной академии продолжает свою работу и публикует План мероприятий на 2023–2024 гг. В Сретенской Духовной академии 15 мая 2023 года в рамках Третьих Сидоровских Чтений (К третьей годовщине со дня кончины профессора CДА А. И. Сидорова (+23.02.2020)), прошла патрологическая конференция с международным участием.

В Сретенской Духовной академии 15 мая 2023 года в рамках Третьих Сидоровских Чтений (К третьей годовщине со дня кончины профессора CДА А. И. Сидорова (+23.02.2020)), прошла патрологическая конференция с международным участием.

5 июня в Академии откроется научно-богословская конференция, приуроченная к 1160-летию возникновения славянской письменности и культуры.

5 июня в Академии откроется научно-богословская конференция, приуроченная к 1160-летию возникновения славянской письменности и культуры. Не могу сказать, что литургика с первых моих учебных дней была для меня любимым предметом, – тогда меня очень интересовали другие дисциплины: история Церкви, Священное Писание Нового Завета. Хотя, конечно, литургике мы с друзьями-одноклассниками уделяли много времени, потому что хотелось вместе разобраться в службах, научиться их составлять.

Не могу сказать, что литургика с первых моих учебных дней была для меня любимым предметом, – тогда меня очень интересовали другие дисциплины: история Церкви, Священное Писание Нового Завета. Хотя, конечно, литургике мы с друзьями-одноклассниками уделяли много времени, потому что хотелось вместе разобраться в службах, научиться их составлять.

Семинария сформировала из меня самостоятельную личность. Здесь я научился жить без помощи родителей и близких родственников, полагаться на собственные силы, распределять время.

Семинария сформировала из меня самостоятельную личность. Здесь я научился жить без помощи родителей и близких родственников, полагаться на собственные силы, распределять время.

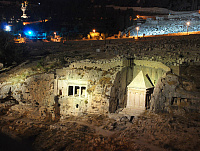

Сохранилась темница, в которой в течение нескольких часов содержали под стражей Спасителя. Спустившись по каменным ступеням, входишь в мрачную пещеру, выдолбленную в скале. Там же каменная скамья с двумя отверстиями для ног. Снизу ноги сковывались цепью. Здесь Господь наш готовился через несколько часов претерпеть еще большие страдания – мучительнейшую смерть на Кресте. Осознали ли мы почти за 20 веков, какой ценой мы искуплены от вечной смерти?!

Сохранилась темница, в которой в течение нескольких часов содержали под стражей Спасителя. Спустившись по каменным ступеням, входишь в мрачную пещеру, выдолбленную в скале. Там же каменная скамья с двумя отверстиями для ног. Снизу ноги сковывались цепью. Здесь Господь наш готовился через несколько часов претерпеть еще большие страдания – мучительнейшую смерть на Кресте. Осознали ли мы почти за 20 веков, какой ценой мы искуплены от вечной смерти?!

С горы Скопус хорошо виден современный Иерусалим. Взор легко находит Старый город, которому около 4000 лет. Древняя часть ясно просматривается благодаря зубчатой каменной стене, возведенной в XVI веке по контуру прежних стен, которые неоднократно разрушались. Лишь самая старая часть Иерусалима – град Давидов – был оставлен строителями стены вне Старого города. Есть что-то символическое и знаменательное, что Сион, который является прообразом новозаветной Церкви, не отделен от современного города никакой границей.

С горы Скопус хорошо виден современный Иерусалим. Взор легко находит Старый город, которому около 4000 лет. Древняя часть ясно просматривается благодаря зубчатой каменной стене, возведенной в XVI веке по контуру прежних стен, которые неоднократно разрушались. Лишь самая старая часть Иерусалима – град Давидов – был оставлен строителями стены вне Старого города. Есть что-то символическое и знаменательное, что Сион, который является прообразом новозаветной Церкви, не отделен от современного города никакой границей.

Виленская Православная Духовная семинария была приравнена к частным школам. Когда впоследствии государство стало реализовывать свой план окатоличивания, полонизации своих непольских окраин, тогда постепенно интернат семинарии был прибран к рукам и перешел на иждивение государства. Тогда все было поставлено на широкую ногу: хорошие кровати, постельное белье, мебель, хорошее питание, – и все это за государственный счет. От учащихся же требовалось лояльное и, мало того, дружественное отношение к польскому государству, овладение польской культурой, проникновение в нее, имеющее своей конечной целью переход сначала в «православные поляки», а потом, со временем, и в настоящие поляки. Как увидим далее, эти полонизаторские планы стали воплощаться в жизнь.

Виленская Православная Духовная семинария была приравнена к частным школам. Когда впоследствии государство стало реализовывать свой план окатоличивания, полонизации своих непольских окраин, тогда постепенно интернат семинарии был прибран к рукам и перешел на иждивение государства. Тогда все было поставлено на широкую ногу: хорошие кровати, постельное белье, мебель, хорошее питание, – и все это за государственный счет. От учащихся же требовалось лояльное и, мало того, дружественное отношение к польскому государству, овладение польской культурой, проникновение в нее, имеющее своей конечной целью переход сначала в «православные поляки», а потом, со временем, и в настоящие поляки. Как увидим далее, эти полонизаторские планы стали воплощаться в жизнь.

Для семинаристов древние языки – это языки Священного Писания и Священного Предания. Никакой даже самый лучший перевод никогда не заменит оригинала, потому что нет ни одного языка, система смыслов которого полностью совпадала бы с системой смыслов другого. Кроме того, в процессе изучения древнегреческого языка и латыни появляется более глубокое осмысление родного языка и его истории, становятся очевидными общности, влияния и прямые заимствования из языков классических, повышается грамотность, формируется также важнейшее умение видеть аналогии и заимствования в современных западных языках.

Для семинаристов древние языки – это языки Священного Писания и Священного Предания. Никакой даже самый лучший перевод никогда не заменит оригинала, потому что нет ни одного языка, система смыслов которого полностью совпадала бы с системой смыслов другого. Кроме того, в процессе изучения древнегреческого языка и латыни появляется более глубокое осмысление родного языка и его истории, становятся очевидными общности, влияния и прямые заимствования из языков классических, повышается грамотность, формируется также важнейшее умение видеть аналогии и заимствования в современных западных языках.

Много сил отдал нашей школе ныне уже покойный Митрополит Оренбургский и Бузулукский Леонтий (Бондарь). В Жировичи он прибыл в 1946 году, еще будучи игуменом, и трудился здесь до своей хиротонии во епископа Бобруйского (1956 г.). Он занимал должность инспектора, преподавал Священное Писание Ветхого Завета и составил пособие по этому предмету для всех классов Семинарии.

Много сил отдал нашей школе ныне уже покойный Митрополит Оренбургский и Бузулукский Леонтий (Бондарь). В Жировичи он прибыл в 1946 году, еще будучи игуменом, и трудился здесь до своей хиротонии во епископа Бобруйского (1956 г.). Он занимал должность инспектора, преподавал Священное Писание Ветхого Завета и составил пособие по этому предмету для всех классов Семинарии.

Нельзя терять время, поскольку вы не знаете, как сложится ваша дальнейшая жизнь. Может получиться так, что не у кого будет спросить совета. И, конечно, учащиеся должны помнить о цели своего поступления в духовную школу. Богословие – это знание, которое человек получает всю свою жизнь. И всю жизнь сдает непростой экзамен.

Нельзя терять время, поскольку вы не знаете, как сложится ваша дальнейшая жизнь. Может получиться так, что не у кого будет спросить совета. И, конечно, учащиеся должны помнить о цели своего поступления в духовную школу. Богословие – это знание, которое человек получает всю свою жизнь. И всю жизнь сдает непростой экзамен.

Свои воспоминания я начну с небольшого рассказа о распорядке дня в Семинарии, который несколько отличался от нынешнего. В 7.30 начиналась молитва, затем завтрак, который обычно заканчивался за полчаса до начала занятий, что давало возможность еще раз просмотреть самый необходимый материал, а порой и вообще подготовить урок. Ежедневно было шесть уроков по 45 минут с перерывом на чай. После занятий – обед. Столовая располагалась на первом этаже по левую сторону от коридора, что в правом крыле Семинарского здания (ныне братский корпус).

Свои воспоминания я начну с небольшого рассказа о распорядке дня в Семинарии, который несколько отличался от нынешнего. В 7.30 начиналась молитва, затем завтрак, который обычно заканчивался за полчаса до начала занятий, что давало возможность еще раз просмотреть самый необходимый материал, а порой и вообще подготовить урок. Ежедневно было шесть уроков по 45 минут с перерывом на чай. После занятий – обед. Столовая располагалась на первом этаже по левую сторону от коридора, что в правом крыле Семинарского здания (ныне братский корпус).

Он очень долго шел к принятию пострига, много думал, колебался. Вначале он мечтал о женатом священстве. Конечно, на принятие пострига во многом повлияло общение с владыкой Феофаном. В «Божиих людях» митрополит Вениамин говорит и о том, что монашество ему предсказали старцы – например, валаамский старец Никита.

Он очень долго шел к принятию пострига, много думал, колебался. Вначале он мечтал о женатом священстве. Конечно, на принятие пострига во многом повлияло общение с владыкой Феофаном. В «Божиих людях» митрополит Вениамин говорит и о том, что монашество ему предсказали старцы – например, валаамский старец Никита.

Вероятно, уже во второй, а не в первый год моего студенчества (то есть в 1904 г.) мне удалось поехать к батюшке. Почему же не в первый? – естественно спросит читатель. Да,стоит спросить об этом. Объясняется это общим духовным, точнее, недуховным состоянием России. Теперь, после потрясений революции, принято у многих хвалить прошлое. Да, было много прекрасного. Но вот беда: мы сами не хотели замечать его. Так было и с отцом Иоанном.

Вероятно, уже во второй, а не в первый год моего студенчества (то есть в 1904 г.) мне удалось поехать к батюшке. Почему же не в первый? – естественно спросит читатель. Да,стоит спросить об этом. Объясняется это общим духовным, точнее, недуховным состоянием России. Теперь, после потрясений революции, принято у многих хвалить прошлое. Да, было много прекрасного. Но вот беда: мы сами не хотели замечать его. Так было и с отцом Иоанном.

Особенность нашей семинарии в том, что она находится в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре и студенты семинарии непосредственно участвуют в жизни монастыря, придерживаются не только семинарского распорядка, но и монастырского устава, попутно, кроме учебы неся еще и монастырские послушания. Мы живем рядом с монахами, общаемся с ними, молимся, дружим.

Особенность нашей семинарии в том, что она находится в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре и студенты семинарии непосредственно участвуют в жизни монастыря, придерживаются не только семинарского распорядка, но и монастырского устава, попутно, кроме учебы неся еще и монастырские послушания. Мы живем рядом с монахами, общаемся с ними, молимся, дружим.

С 1927 по 1934 годы иеромонах Иоанн преподавал на юге Югославии, в семинарии святого апостола Иоанна Богослова в Битоле, где в те годы насчитывалось от четырехсот до пятисот студентов, по большей части сербов, а также албанцев, русских и чехов. Это был важный этап его жизни, о котором у нас есть любопытные свидетельства.

С 1927 по 1934 годы иеромонах Иоанн преподавал на юге Югославии, в семинарии святого апостола Иоанна Богослова в Битоле, где в те годы насчитывалось от четырехсот до пятисот студентов, по большей части сербов, а также албанцев, русских и чехов. Это был важный этап его жизни, о котором у нас есть любопытные свидетельства.

Мы жили полноценной монастырской жизнью. Для меня было огромной, ни с чем несравнимой радостью вставать ночью на чтение Псалтири с поминанием имен из синодиков. Выходишь ночью из кельи, тихо ступаешь по монастырским дорожкам – и попадаешь в полумрак храма Сретения иконы Божией Матери. Незабываемое ощущение!

Мы жили полноценной монастырской жизнью. Для меня было огромной, ни с чем несравнимой радостью вставать ночью на чтение Псалтири с поминанием имен из синодиков. Выходишь ночью из кельи, тихо ступаешь по монастырским дорожкам – и попадаешь в полумрак храма Сретения иконы Божией Матери. Незабываемое ощущение!

Желающие принять монашество, вливаются в ряды братии; большинство идет по пути белого духовенства; тем, кто женится, будучи еще семинаристом, оказывается поддержка, но и неженившиеся после окончания духовной школы находят себе применение в церковной работе. К чему готовит Сретенская семинария всех – это к диалогу с миром, где неверующих еще остается большинство, и, что важно, к диалогу с интеллигенцией, часть которой до сих пор находится в глухой оппозиции к Церкви.

Желающие принять монашество, вливаются в ряды братии; большинство идет по пути белого духовенства; тем, кто женится, будучи еще семинаристом, оказывается поддержка, но и неженившиеся после окончания духовной школы находят себе применение в церковной работе. К чему готовит Сретенская семинария всех – это к диалогу с миром, где неверующих еще остается большинство, и, что важно, к диалогу с интеллигенцией, часть которой до сих пор находится в глухой оппозиции к Церкви.

Празднование тысячелетия Крещения Руси в 1988 году – одно из самых волнующих событий последней четверти XX века. На наших глазах происходило что-то необыкновенно важное. Другими словами, мы чувствовали, что наступает новая эпоха для всей полноты Русской Православной Церкви. Мы видели, как стремительно меняется отношение к Церкви со стороны властей и общества. Стало ясно, что будут открываться новые храмы и монастыри, духовные семинарии и училища. Но где же взять такое количество преподавателей для подготовки новых пастырей и церковнослужителей?

Празднование тысячелетия Крещения Руси в 1988 году – одно из самых волнующих событий последней четверти XX века. На наших глазах происходило что-то необыкновенно важное. Другими словами, мы чувствовали, что наступает новая эпоха для всей полноты Русской Православной Церкви. Мы видели, как стремительно меняется отношение к Церкви со стороны властей и общества. Стало ясно, что будут открываться новые храмы и монастыри, духовные семинарии и училища. Но где же взять такое количество преподавателей для подготовки новых пастырей и церковнослужителей?

В 1999 году в московском Сретенском монастыре была открыта духовная школа – Сретенское высшее православное училище, преобразованное затем в духовную семинарию. О выборе жизненного пути и о годах, проведенных в стенах семинарии, рассказывают преподаватели и студенты СДС.

В 1999 году в московском Сретенском монастыре была открыта духовная школа – Сретенское высшее православное училище, преобразованное затем в духовную семинарию. О выборе жизненного пути и о годах, проведенных в стенах семинарии, рассказывают преподаватели и студенты СДС.

Тихим ранним утром я встал на братский молебен. Многие семинаристы еще спокойно спали, но кое-где койки уже были аккуратно заправлены, и их владельцы одинокими фигурками спешили в свои учебные аудитории, чтобы на свежую память повторить урок. На дворе был утренний майский полумрак. Тихая заря победно шла от востока и прогоняла ночную мглу. В Троицком соборе мягко мерцали лампады.

Тихим ранним утром я встал на братский молебен. Многие семинаристы еще спокойно спали, но кое-где койки уже были аккуратно заправлены, и их владельцы одинокими фигурками спешили в свои учебные аудитории, чтобы на свежую память повторить урок. На дворе был утренний майский полумрак. Тихая заря победно шла от востока и прогоняла ночную мглу. В Троицком соборе мягко мерцали лампады.

В Московскую духовную семинарию я поступил сразу после окончания средней школы по рекомендации архиепископа Иркутского и Читинского Палладия (Шерстенникова; † 1976), впоследствии митрополита Орловского и Брянского. С детских лет, как только у нас в Иркутске открылись храмы (до 1943 года все храмы в Сибири были закрыты), я с мамой и бабушкой стал посещать Знаменский храм, впоследствии ставший кафедральным собором.

В Московскую духовную семинарию я поступил сразу после окончания средней школы по рекомендации архиепископа Иркутского и Читинского Палладия (Шерстенникова; † 1976), впоследствии митрополита Орловского и Брянского. С детских лет, как только у нас в Иркутске открылись храмы (до 1943 года все храмы в Сибири были закрыты), я с мамой и бабушкой стал посещать Знаменский храм, впоследствии ставший кафедральным собором.

Вся жизнь человека направлена на нравственное совершенствование и духовное обогащение. В семинарии крайне чутко начинаешь относиться к духовным проблемам, возникающим на жизненном пути, более строго анализируешь личную духовную жизнь. Священное Писание, святые отцы, богословско-историческая литература, истолкованные квалифицированно и с церковной точки зрения, исполнение послушаний, возлагаемых на студента, – все это побуждает по-иному взглянуть на многие проблемы современной Церкви.

Вся жизнь человека направлена на нравственное совершенствование и духовное обогащение. В семинарии крайне чутко начинаешь относиться к духовным проблемам, возникающим на жизненном пути, более строго анализируешь личную духовную жизнь. Священное Писание, святые отцы, богословско-историческая литература, истолкованные квалифицированно и с церковной точки зрения, исполнение послушаний, возлагаемых на студента, – все это побуждает по-иному взглянуть на многие проблемы современной Церкви.