Святые о чтении Евангелия и о следовании ему.

Святые о чтении Евангелия и о следовании ему.

Святые о чтении Евангелия и о следовании ему.

Святые о чтении Евангелия и о следовании ему.

В статье освещается деятельность профессора философии Московской духовной академии протоиерея Феодора Голубинского в качестве члена цензурного комитета при академии, рассматривается общий характер этой деятельности, а также, цензурирование статей В.А. Жуковского, книги Ф.Ф. Сидонского о философии, участие Ф.А. Голубинского в переводческой деятельности монастыря Оптина пустынь.

В статье освещается деятельность профессора философии Московской духовной академии протоиерея Феодора Голубинского в качестве члена цензурного комитета при академии, рассматривается общий характер этой деятельности, а также, цензурирование статей В.А. Жуковского, книги Ф.Ф. Сидонского о философии, участие Ф.А. Голубинского в переводческой деятельности монастыря Оптина пустынь.

20 ноября отмечает свой день рождения Святейший Патриарх Кирилл. Давайте в этот день обратимся к его мудрому, доброму, содержательному и всегда актуальному первосвятительскому слову.

20 ноября отмечает свой день рождения Святейший Патриарх Кирилл. Давайте в этот день обратимся к его мудрому, доброму, содержательному и всегда актуальному первосвятительскому слову.

Предлагаем небольшой отрывок книги священников Павла Сержантова и Вячеслава Фомина – «Как аскетика помогает нам в повседневной жизни».

Предлагаем небольшой отрывок книги священников Павла Сержантова и Вячеслава Фомина – «Как аскетика помогает нам в повседневной жизни».

Святые о чтении Евангелия и о следовании ему.

Святые о чтении Евангелия и о следовании ему.

В издательстве Сретенского монастыря вышла книга об истории и восстановлении усадьбы «Красное» в Рязанской области, где расположен скит Сретенского монастыря.

В издательстве Сретенского монастыря вышла книга об истории и восстановлении усадьбы «Красное» в Рязанской области, где расположен скит Сретенского монастыря. В день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери и День народного единства вспоминаем об экскурсионной работе семинаристов.

В день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери и День народного единства вспоминаем об экскурсионной работе семинаристов.

4 ноября Русская церковь отмечает день Казанской иконы Богородицы.

4 ноября Русская церковь отмечает день Казанской иконы Богородицы. Рассматриваются представления студенческой молодежи о духовности постсоветского человека.

Рассматриваются представления студенческой молодежи о духовности постсоветского человека.

Рассматривается религиозная и внерелигиозная духовность.

Рассматривается религиозная и внерелигиозная духовность.

В статье анализируются изображения Москвы на иконе Симона Ушакова «Похвала Владимирской Богоматери» (1668) и в миниатюрах «Книги об избрании на царство Михаила Федоровича» (1673).

В статье анализируются изображения Москвы на иконе Симона Ушакова «Похвала Владимирской Богоматери» (1668) и в миниатюрах «Книги об избрании на царство Михаила Федоровича» (1673).

В статье рассматривается проблема аддиктивного расстройства личности, имеющая биологическую, психоэмоциональную, социальную и духовную составляющие.

В статье рассматривается проблема аддиктивного расстройства личности, имеющая биологическую, психоэмоциональную, социальную и духовную составляющие.

В данной статье дается социологический срез содержания каталога «Церковь и медиа» (cerkovmedia.ru), подготовленный методом контентанализа 215 текстов на русском языке.

В данной статье дается социологический срез содержания каталога «Церковь и медиа» (cerkovmedia.ru), подготовленный методом контентанализа 215 текстов на русском языке.

Антропологическая неопределенность психологических исследований как ключевая причина кризиса психологической науки

Антропологическая неопределенность психологических исследований как ключевая причина кризиса психологической науки

Уполномоченный жаловался в Москву на то, что службы архиепископа Иоанна (Снычёва) слишком торжественны, проповеди слишком проникновенны, что в церквях стали петь как любительские хоры, так и платные, «на праздничных и воскресных службах участвовало по четыре-пять служителей культа, десятки хористов, всего на службы собиралось до 400–500 человек верующих прихожан, в числе которых были не только горожане, а и верующие из многих других населенных пунктов области».

Уполномоченный жаловался в Москву на то, что службы архиепископа Иоанна (Снычёва) слишком торжественны, проповеди слишком проникновенны, что в церквях стали петь как любительские хоры, так и платные, «на праздничных и воскресных службах участвовало по четыре-пять служителей культа, десятки хористов, всего на службы собиралось до 400–500 человек верующих прихожан, в числе которых были не только горожане, а и верующие из многих других населенных пунктов области».

В 1943 году архиепископа Иоанна (Братолюбова) освободили досрочно, но последствиями проведенных в заключении долгих 11 лет стали, с одной стороны, инвалидность, а с другой – дух, который теперь уже ничем невозможно было сломить. Владыка не боялся ни уполномоченных, ни палачей из госбезопасности, он служил Церкви самоотверженно, без страха перед грозящими новыми заключениями и самой смертью.

В 1943 году архиепископа Иоанна (Братолюбова) освободили досрочно, но последствиями проведенных в заключении долгих 11 лет стали, с одной стороны, инвалидность, а с другой – дух, который теперь уже ничем невозможно было сломить. Владыка не боялся ни уполномоченных, ни палачей из госбезопасности, он служил Церкви самоотверженно, без страха перед грозящими новыми заключениями и самой смертью.

После епископа Димитрия (Градусова) Ульяновскую епархию возглавил епископ Иларий (Ильин). Время его управления епархией ознаменовалось волной закрытия храмов. Однако это спровоцировало активизацию церковного «подполья». Чтобы противостоять распространению деятельности незарегистрированных священнослужителей, начальник областного управления НКГБ лично выдвигал предложения об открытии храмов. Однако власти не вняли этим предложениям, и как следствие – количество храмов и духовенства сокращалось все сильнее, а количество нелегального духовенства увеличивалось с каждым днем.

После епископа Димитрия (Градусова) Ульяновскую епархию возглавил епископ Иларий (Ильин). Время его управления епархией ознаменовалось волной закрытия храмов. Однако это спровоцировало активизацию церковного «подполья». Чтобы противостоять распространению деятельности незарегистрированных священнослужителей, начальник областного управления НКГБ лично выдвигал предложения об открытии храмов. Однако власти не вняли этим предложениям, и как следствие – количество храмов и духовенства сокращалось все сильнее, а количество нелегального духовенства увеличивалось с каждым днем.

В 1930 году Ульяновским преосвященным стал епископ Митрофан (Гринев), его Мелекесским викарием – епископ Амвросий (Казанский). А в злосчастном 1932 году епархия лишилась не только своих храмов, но и архиереев: епископ Митрофан был арестован, а Мелекесский епископ Амвросий скончался.

В 1930 году Ульяновским преосвященным стал епископ Митрофан (Гринев), его Мелекесским викарием – епископ Амвросий (Казанский). А в злосчастном 1932 году епархия лишилась не только своих храмов, но и архиереев: епископ Митрофан был арестован, а Мелекесский епископ Амвросий скончался.

Архиепископ Александр (Трапицын) стоял во главе Симбирской епархии в один из самых, пожалуй, неспокойных периодов ее существования, когда управление Церковью захватили обновленцы. Его преследовали угрозы, доносы, смещения. Но и отстраненный от управления епархией, он оставался в Симбирске, продолжая окормлять верную паству.

Архиепископ Александр (Трапицын) стоял во главе Симбирской епархии в один из самых, пожалуй, неспокойных периодов ее существования, когда управление Церковью захватили обновленцы. Его преследовали угрозы, доносы, смещения. Но и отстраненный от управления епархией, он оставался в Симбирске, продолжая окормлять верную паству.

В 1918 году в Симбирске были закрыты все домовые церкви, Симбирское духовное училище и епархиальное женское училище, а также Симбирская духовная семинария. Студенты и выпускники училища и семинарии, будучи священниками, диаконами и псаломщиками епархии, гибли целыми курсами, а образованного духовенства оставалось все меньше. С 1917 до середины 1920-х годов происходили массовые убийства духовенства без составления каких-либо документов, поэтому теперь удается установить лишь немногие имена убитых.

В 1918 году в Симбирске были закрыты все домовые церкви, Симбирское духовное училище и епархиальное женское училище, а также Симбирская духовная семинария. Студенты и выпускники училища и семинарии, будучи священниками, диаконами и псаломщиками епархии, гибли целыми курсами, а образованного духовенства оставалось все меньше. С 1917 до середины 1920-х годов происходили массовые убийства духовенства без составления каких-либо документов, поэтому теперь удается установить лишь немногие имена убитых.

7 декабря 1874 года епископ Феоктист (Попов) прибыл на Симбирскую кафедру, которой он управлял восемь лет. Преосвященный Феоктист был выдающимся по ревности администратором. Сразу по прибытии на кафедру он совершил объезд епархии и запомнил в лицо все свое духовенство. Благодаря постоянным таким объездам он был хорошо знаком с состоянием всех приходов в епархии.

7 декабря 1874 года епископ Феоктист (Попов) прибыл на Симбирскую кафедру, которой он управлял восемь лет. Преосвященный Феоктист был выдающимся по ревности администратором. Сразу по прибытии на кафедру он совершил объезд епархии и запомнил в лицо все свое духовенство. Благодаря постоянным таким объездам он был хорошо знаком с состоянием всех приходов в епархии.

За десять лет управления епархией архиепископ Анатолий (Максимович) успел сделать многое. Главным делом его жизни стало учреждение Симбирской духовной семинарии. 15 сентября 1841 года произошло другое важное событие – был освящен Свято-Троицкий кафедральный собор – храм-памятник героям Отечественной войны 1812 года.

За десять лет управления епархией архиепископ Анатолий (Максимович) успел сделать многое. Главным делом его жизни стало учреждение Симбирской духовной семинарии. 15 сентября 1841 года произошло другое важное событие – был освящен Свято-Троицкий кафедральный собор – храм-памятник героям Отечественной войны 1812 года.

Серию публикаций дипломов выпускников Сретенской духовной семинарии продолжает работа выпускника 2009 года Ильи Косых (научный руководитель – профессор О.Ю. Васильева). Исследование деятельности Симбирских (Ульяновских) архиереев опирается на документы и материалы, хранящиеся в Государственном архиве Ульяновской области и в Ульяновской краеведческой библиотеке.

Серию публикаций дипломов выпускников Сретенской духовной семинарии продолжает работа выпускника 2009 года Ильи Косых (научный руководитель – профессор О.Ю. Васильева). Исследование деятельности Симбирских (Ульяновских) архиереев опирается на документы и материалы, хранящиеся в Государственном архиве Ульяновской области и в Ульяновской краеведческой библиотеке.

Аналитическое прочтение творений святых отцов, попытка осмысления главного вектора их мышления создают предпосылки для выявления общности идей современной науки и естественнонаучных прозрений святых отцов. Это, по нашему мнению, может стать наиболее конструктивным элементом в диалоге между наукой и богословием.

Аналитическое прочтение творений святых отцов, попытка осмысления главного вектора их мышления создают предпосылки для выявления общности идей современной науки и естественнонаучных прозрений святых отцов. Это, по нашему мнению, может стать наиболее конструктивным элементом в диалоге между наукой и богословием.

Святые отцы говорят о формообразующей особенности качеств. Но качества не существуют сами по себе. Только соединение качеств с бесформенной материей («почти ничто» у блаженного Августина) создает видимое и познаваемое естество. Без этого соединения ни материя не приобретает очертаний (бесформенная материя), ни качества опознаваемыми не становятся («голые умопредставления»).

Святые отцы говорят о формообразующей особенности качеств. Но качества не существуют сами по себе. Только соединение качеств с бесформенной материей («почти ничто» у блаженного Августина) создает видимое и познаваемое естество. Без этого соединения ни материя не приобретает очертаний (бесформенная материя), ни качества опознаваемыми не становятся («голые умопредставления»).

В поисках универсальной теории всего, теории, способной в едином формализме описать все физические законы, «движущей силой» для физиков-теоретиков была и остается убежденность в гармоничном и слаженном устройстве мира, проявляющемся в скрытых симметриях. В связи с этим идея геометрической симметрии, обнаруженная пифагорейцами и Платоном в интерпретации материи в виде правильных многогранников, является дополнительным аргументом в пользу разумного с точки зрения эстетики направления современной физики.

В поисках универсальной теории всего, теории, способной в едином формализме описать все физические законы, «движущей силой» для физиков-теоретиков была и остается убежденность в гармоничном и слаженном устройстве мира, проявляющемся в скрытых симметриях. В связи с этим идея геометрической симметрии, обнаруженная пифагорейцами и Платоном в интерпретации материи в виде правильных многогранников, является дополнительным аргументом в пользу разумного с точки зрения эстетики направления современной физики.

В основе всего существующего во Вселенной многообразия лежит конечное число фундаментальных «кирпичиков», а все многообразие физических явлений также сводится всего лишь к четырем видам физических взаимодействий. Почему же фундаментальных частиц именно столько и они обладают именно такими и никакими другими характеристиками? Почему физических взаимодействий именно четыре? И существует ли между ограниченным числом фундаментальных частиц и взаимодействий более тесная связь, позволяющая объяснить их характеристики с позиции единой модели, единой научной теории?

В основе всего существующего во Вселенной многообразия лежит конечное число фундаментальных «кирпичиков», а все многообразие физических явлений также сводится всего лишь к четырем видам физических взаимодействий. Почему же фундаментальных частиц именно столько и они обладают именно такими и никакими другими характеристиками? Почему физических взаимодействий именно четыре? И существует ли между ограниченным числом фундаментальных частиц и взаимодействий более тесная связь, позволяющая объяснить их характеристики с позиции единой модели, единой научной теории?

Круговое движение света, о котором говорит святитель Григорий Нисский, естественнее согласуется с теорией тяготения Эйнштейна и связанным с ней представлением о кривизне пространственно-временного континуума, нежели с ньютоновской теорией тяготения и «плоским» евклидовым пространством.

Круговое движение света, о котором говорит святитель Григорий Нисский, естественнее согласуется с теорией тяготения Эйнштейна и связанным с ней представлением о кривизне пространственно-временного континуума, нежели с ньютоновской теорией тяготения и «плоским» евклидовым пространством.

Богослужения Страстной Седмицы наполнены воспоминаниями о событиях, происходивших в последние дни перед погребением и Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Вечер Великого Четверга наиболее наполнен текстами, повествующими о предательстве Спасителя Иудой и последних страшных часах перед смертью Господа.

Богослужения Страстной Седмицы наполнены воспоминаниями о событиях, происходивших в последние дни перед погребением и Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Вечер Великого Четверга наиболее наполнен текстами, повествующими о предательстве Спасителя Иудой и последних страшных часах перед смертью Господа.

Сообщаем вам, что в 2024 г. для абитуриентов духовных школ, проживающих на территории г. Москвы, будет действовать следующий порядок подачи документов к Расширенному заседанию Экзаменационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы для получения обязательной рекомендации к поступлению.

Сообщаем вам, что в 2024 г. для абитуриентов духовных школ, проживающих на территории г. Москвы, будет действовать следующий порядок подачи документов к Расширенному заседанию Экзаменационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы для получения обязательной рекомендации к поступлению.

18 февраля 2024 года прошел заключительный день второй Школы для молодых гуманитариев “Россия– мое будущее”.

18 февраля 2024 года прошел заключительный день второй Школы для молодых гуманитариев “Россия– мое будущее”.

Школа абитуриента — просветительский проект Сретенской духовной академии для подготовки поступающих в Академию.

Школа абитуриента — просветительский проект Сретенской духовной академии для подготовки поступающих в Академию.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В программе были лекции, спецкурсы, встречи с экспертами, а также посещение исторического парка «Россия – Моя история».

В программе были лекции, спецкурсы, встречи с экспертами, а также посещение исторического парка «Россия – Моя история».

22 апреля гостям была проведена экскурсия и вручены памятные подарки.

22 апреля гостям была проведена экскурсия и вручены памятные подарки.

Студент I курса магистратуры СДА Николай Рыженков выступил с докладом на богословском форуме и получил диплом II степени

Студент I курса магистратуры СДА Николай Рыженков выступил с докладом на богословском форуме и получил диплом II степени

О необходимости получения благословения на поступление в духовную школу от правящего архиерея Москвы – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

О необходимости получения благословения на поступление в духовную школу от правящего архиерея Москвы – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

7 февраля в СДА прошло очередное заседание студенческого Совета обучающихся

7 февраля в СДА прошло очередное заседание студенческого Совета обучающихся

2 февраля прошло второе совещание председателей Студенческих советов духовных школ Московского региона

2 февраля прошло второе совещание председателей Студенческих советов духовных школ Московского региона

30 января в Сретенской духовной академии прошли первые лекции проекта «Школа абитуриента»

30 января в Сретенской духовной академии прошли первые лекции проекта «Школа абитуриента»

В пятницу, 20 января, в Сретенской духовной академии прошло заседание Административного совета в формате Zoom-конференции.

В пятницу, 20 января, в Сретенской духовной академии прошло заседание Административного совета в формате Zoom-конференции.

25 мая 2024 года в Сретенской духовной академии пройдет день открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех, кто желает познакомиться с жизнью нашей духовной школы.

25 мая 2024 года в Сретенской духовной академии пройдет день открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех, кто желает познакомиться с жизнью нашей духовной школы.

Опубликован № 4 (8) 2024 г. научно-богословского журнала Сретенской духовной академии «Сретенское слово».

Опубликован № 4 (8) 2024 г. научно-богословского журнала Сретенской духовной академии «Сретенское слово».

Четвертая ежегодная конференция-вечер памяти профессора Сретенской Духовной семинарии А. И. Сидорова состоялась в Сретенской Духовной академии 27 февраля 2024 года.

Четвертая ежегодная конференция-вечер памяти профессора Сретенской Духовной семинарии А. И. Сидорова состоялась в Сретенской Духовной академии 27 февраля 2024 года.

Человек бывает счастлив только тогда, когда он любит Бога и всей душой стремится к Нему.

Человек бывает счастлив только тогда, когда он любит Бога и всей душой стремится к Нему.

Тема конференции – «Человек в поисках смысла»

Тема конференции – «Человек в поисках смысла»

Конференция с международным участием, организованная Научным центром патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия СДА состоится 23 декабря 2023 года в Сретенской Духовной академии в очно-дистанционном формате в аудитории «Святая Земля».

Конференция с международным участием, организованная Научным центром патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия СДА состоится 23 декабря 2023 года в Сретенской Духовной академии в очно-дистанционном формате в аудитории «Святая Земля».

В Сретенской духовной академии 6 декабря 2023 года пройдет конференция «Иларионовские чтения: Жизнь Церкви Христовой в прошлом, настоящем и будущем»

В Сретенской духовной академии 6 декабря 2023 года пройдет конференция «Иларионовские чтения: Жизнь Церкви Христовой в прошлом, настоящем и будущем»

Научный центр патрологических исследований имени профессора А. И. Сидорова при кафедре богословия Сретенской духовной академии продолжает свою работу и публикует План мероприятий на 2023–2024 гг.

Научный центр патрологических исследований имени профессора А. И. Сидорова при кафедре богословия Сретенской духовной академии продолжает свою работу и публикует План мероприятий на 2023–2024 гг. В Сретенской Духовной академии 15 мая 2023 года в рамках Третьих Сидоровских Чтений (К третьей годовщине со дня кончины профессора CДА А. И. Сидорова (+23.02.2020)), прошла патрологическая конференция с международным участием.

В Сретенской Духовной академии 15 мая 2023 года в рамках Третьих Сидоровских Чтений (К третьей годовщине со дня кончины профессора CДА А. И. Сидорова (+23.02.2020)), прошла патрологическая конференция с международным участием.

5 июня в Академии откроется научно-богословская конференция, приуроченная к 1160-летию возникновения славянской письменности и культуры.

5 июня в Академии откроется научно-богословская конференция, приуроченная к 1160-летию возникновения славянской письменности и культуры. 28 апреля 2023 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был утвержден новый перечень и требования к научно-богословским изданиям, претендующим на включение в него

28 апреля 2023 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был утвержден новый перечень и требования к научно-богословским изданиям, претендующим на включение в него

14 марта 2023 года состоялась Третья конференция-вечер памяти профессора Сретенской духовной академии А. И. Сидорова

14 марта 2023 года состоялась Третья конференция-вечер памяти профессора Сретенской духовной академии А. И. Сидорова

27 апреля 2023 года в Академии пройдет научно-богословская конференция на тему «Пятидесятничество и неопятидесятничество»

27 апреля 2023 года в Академии пройдет научно-богословская конференция на тему «Пятидесятничество и неопятидесятничество»

15 мая 2023 г. Научный центр патрологических исследований кафедры богословия Сретенской Духовной академии проводит патрологическую конференцию с международным участием

15 мая 2023 г. Научный центр патрологических исследований кафедры богословия Сретенской Духовной академии проводит патрологическую конференцию с международным участием

Вниманию аудитории были представлены доклады, связанные с исследованиями Пастырского профиля Сретенской магистратуры, в которых были подняты важные и актуальные на сегодняшний день вопросы пастырского служения.

Вниманию аудитории были представлены доклады, связанные с исследованиями Пастырского профиля Сретенской магистратуры, в которых были подняты важные и актуальные на сегодняшний день вопросы пастырского служения.

14 мая 2019 года в Московской духовной академии прошла научная студенческая конференция «Актуальные вопросы современной богословской науки». Открыта она была пленарным докладом профессора А.М. Пентковского «Славянский перевод Евангелия и славянское богослужение в начальный период (последняя треть IX-XI вв.)». Как стало ясно из выступления, славянские тексты того времени переводились с греческих образцов, но включались в латинскую богослужебную традицию. Это чрезвычайно важно при определении древности текста, так как характер латинского и греческого влияния на него может указать на период создания подобных переводов.

14 мая 2019 года в Московской духовной академии прошла научная студенческая конференция «Актуальные вопросы современной богословской науки». Открыта она была пленарным докладом профессора А.М. Пентковского «Славянский перевод Евангелия и славянское богослужение в начальный период (последняя треть IX-XI вв.)». Как стало ясно из выступления, славянские тексты того времени переводились с греческих образцов, но включались в латинскую богослужебную традицию. Это чрезвычайно важно при определении древности текста, так как характер латинского и греческого влияния на него может указать на период создания подобных переводов.

В состав комиссии вошли представители Учебного комитета Русской Православной Церкви

В состав комиссии вошли представители Учебного комитета Русской Православной Церкви

Цель проекта – формирование молодежной среды на возрождающихся приходах Русской Православной Церкви.

Цель проекта – формирование молодежной среды на возрождающихся приходах Русской Православной Церкви.

10 мая 2019 года братия Московского Сретенского монастыря и студенты Сретенской духовной семинарии совершили празднование дня памяти священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского, небесного покровителя Сретенской обители.

10 мая 2019 года братия Московского Сретенского монастыря и студенты Сретенской духовной семинарии совершили празднование дня памяти священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского, небесного покровителя Сретенской обители.

6 мая 2019 года в актовом зале Сретенской духовной семинарии насельник Московского Сретенского монастыря, и.о. ректора семинарии иеромонах Силуан (Никитин) провел встречу на тему: «Опыт духовной жизни преподобного Силуана Афонского».

6 мая 2019 года в актовом зале Сретенской духовной семинарии насельник Московского Сретенского монастыря, и.о. ректора семинарии иеромонах Силуан (Никитин) провел встречу на тему: «Опыт духовной жизни преподобного Силуана Афонского».

6-7 мая 2019 года в Московском педагогическом государственном университете состоялась Международная научная конференция «Гуманитарная наука и православная культура» (XVI Пасхальные чтения).

6-7 мая 2019 года в Московском педагогическом государственном университете состоялась Международная научная конференция «Гуманитарная наука и православная культура» (XVI Пасхальные чтения).

До сих пор, к сожалению, о патриотической деятельности Русской Церкви в Великой Отечественной войне сказано не так много. Из настоящей статьи вы узнаете о том, в чем состояла эта деятельность: о посланиях митрополитов, и Патриаршего Местоблюстителя Сергия в частности, об организации сборов, денежных и вещественных, в пользу фронта, инвалидов, детей, и о многом другом.

До сих пор, к сожалению, о патриотической деятельности Русской Церкви в Великой Отечественной войне сказано не так много. Из настоящей статьи вы узнаете о том, в чем состояла эта деятельность: о посланиях митрополитов, и Патриаршего Местоблюстителя Сергия в частности, об организации сборов, денежных и вещественных, в пользу фронта, инвалидов, детей, и о многом другом.

Владыка Арсений рукоположил студента магистратуры Сретенской духовной семинарии диакона Владимира Сердюка во пресвитера

Владыка Арсений рукоположил студента магистратуры Сретенской духовной семинарии диакона Владимира Сердюка во пресвитера

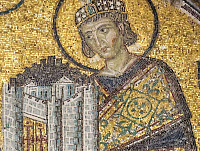

Константин Великий построил отношения Церкви и государства на законодательном уровне, создав определенные нормативно-правовые акты, что впоследствии помогло его преемникам в борьбе с язычеством.

Константин Великий построил отношения Церкви и государства на законодательном уровне, создав определенные нормативно-правовые акты, что впоследствии помогло его преемникам в борьбе с язычеством.

Перед прихожанами и гостями храма выступил хор Сретенской духовной семинарии под управлением диакона Александра Амерханова.

Перед прихожанами и гостями храма выступил хор Сретенской духовной семинарии под управлением диакона Александра Амерханова.

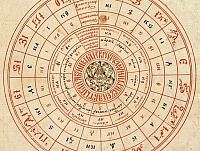

В этом году Пасха приходится на 8 апреля, в прошлом году она была 16 апреля, а иногда вообще выпадает на май. Из-за чего это происходит? Ответ на этот вопрос нужно искать в далёких веках.

В этом году Пасха приходится на 8 апреля, в прошлом году она была 16 апреля, а иногда вообще выпадает на май. Из-за чего это происходит? Ответ на этот вопрос нужно искать в далёких веках.

Пасхальное богослужение наполнено радостью и ликованием о воскресшем Спасителе. И наиболее яркой его частью являются, пожалуй, именно часы Пасхи, но их смысл, возможно, не всегда ясен для каждого из нас.

Пасхальное богослужение наполнено радостью и ликованием о воскресшем Спасителе. И наиболее яркой его частью являются, пожалуй, именно часы Пасхи, но их смысл, возможно, не всегда ясен для каждого из нас.

Учащиеся Сретенской духовной семинарии встретили Праздников Праздник в соборном храме Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

Учащиеся Сретенской духовной семинарии встретили Праздников Праздник в соборном храме Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

Одной из наиболее ярких частей богослужений Воскресения Христова и дней Светлой седмицы является Пасхальный канон. Однако без знания библейских текстов и основ церковнославянского языка нелегко понять его глубину. Автор настоящей статьи предлагает вниманию читателя толкование и перевод ирмосов и тропарей, из которых состоят песни этого торжественного произведения.

Одной из наиболее ярких частей богослужений Воскресения Христова и дней Светлой седмицы является Пасхальный канон. Однако без знания библейских текстов и основ церковнославянского языка нелегко понять его глубину. Автор настоящей статьи предлагает вниманию читателя толкование и перевод ирмосов и тропарей, из которых состоят песни этого торжественного произведения.

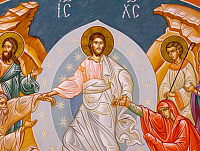

Воскресение Христово является самым важным доказательством Его Божества и реальности нашего спасения, ибо Он умер за нас и воскресил сам себя, о чем говорит митрополит Филарет в своем пасхальном слове.

Воскресение Христово является самым важным доказательством Его Божества и реальности нашего спасения, ибо Он умер за нас и воскресил сам себя, о чем говорит митрополит Филарет в своем пасхальном слове.

Патриарх наградил наперсным крестом проректора Сретенской духовной семинарии по воспитательной работе иерея Давида Шуплецова и правом ношения палицы – преподавателя семинарии иеромонаха Клеопу (Данеляна).

Патриарх наградил наперсным крестом проректора Сретенской духовной семинарии по воспитательной работе иерея Давида Шуплецова и правом ношения палицы – преподавателя семинарии иеромонаха Клеопу (Данеляна).

Завершив святой сорокадневный пост, мы перестраиваем себя на особенный духовный лад и приступаем к Страстной седмице

Завершив святой сорокадневный пост, мы перестраиваем себя на особенный духовный лад и приступаем к Страстной седмице

Что значат слова, которые народ кричал Христу при въезде Его в Иерусалим – «Осанна в вышних»? Почему Господь воссел на ослицу и молодого осленка, а не на одно животное? Кто научил детей славить Христа? И какие обычаи на Руси были связаны с празднованием этого события? Разбираемся в смысле и нюансах праздника Входа Господня в Иерусалим.

Что значат слова, которые народ кричал Христу при въезде Его в Иерусалим – «Осанна в вышних»? Почему Господь воссел на ослицу и молодого осленка, а не на одно животное? Кто научил детей славить Христа? И какие обычаи на Руси были связаны с празднованием этого события? Разбираемся в смысле и нюансах праздника Входа Господня в Иерусалим.