В статье систематизируется и анализируется концепция «внутрицерковного сектантства» с точки зрения богословской традиции Православной Церкви.

В статье систематизируется и анализируется концепция «внутрицерковного сектантства» с точки зрения богословской традиции Православной Церкви.

В статье систематизируется и анализируется концепция «внутрицерковного сектантства» с точки зрения богословской традиции Православной Церкви.

В статье систематизируется и анализируется концепция «внутрицерковного сектантства» с точки зрения богословской традиции Православной Церкви.

Сочинение святителя Илариона Троицкого "Вифлеем и Голгофа (письмо к другу)" – это глубокий религиозно-философский труд, в котором автор размышляет о значении Вифлеема и Голгофы в христианской традиции.

Сочинение святителя Илариона Троицкого "Вифлеем и Голгофа (письмо к другу)" – это глубокий религиозно-философский труд, в котором автор размышляет о значении Вифлеема и Голгофы в христианской традиции.

Один из главных православных праздников — Рождество Христово. Но первые христиане не вспоминали событие Рождества отдельно. Праздник появился позже.

Один из главных православных праздников — Рождество Христово. Но первые христиане не вспоминали событие Рождества отдельно. Праздник появился позже.

Что представляли собой древние христианские катакомбы? Чем отличается русский иконостас от византийского? По аналогии с каким храмом был возведен Софийский собор в Киеве?

Что представляли собой древние христианские катакомбы? Чем отличается русский иконостас от византийского? По аналогии с каким храмом был возведен Софийский собор в Киеве?

Что такое «панагарь»? Как называется особая просфора в честь Пресвятой Богородицы? Почему чин о панагии совершается в трапезной после богослужения?

Что такое «панагарь»? Как называется особая просфора в честь Пресвятой Богородицы? Почему чин о панагии совершается в трапезной после богослужения?

Илариону нужен был простор исторической арены, чтобы размахнуться чисто по-русски, широко, безудержно и властно творить. Жизнь не даровала ему такой возможности...

Илариону нужен был простор исторической арены, чтобы размахнуться чисто по-русски, широко, безудержно и властно творить. Жизнь не даровала ему такой возможности...

Книга епископа Афанасия (Евтича) «Хлеб богословия» представляет собой интересное произведение, в котором автор делится своими размышлениями и опытом.

Книга епископа Афанасия (Евтича) «Хлеб богословия» представляет собой интересное произведение, в котором автор делится своими размышлениями и опытом.

Перспектива получить вакансию действительно была ничтожной. И тут вдруг стали происходить удивительные события, как будто был написан специальный сценарий.

Перспектива получить вакансию действительно была ничтожной. И тут вдруг стали происходить удивительные события, как будто был написан специальный сценарий.

Студент 2 курса Сретенской духовной академии Всеволод Пурис: о выборе своего жизненного пути и об учебе, о своих талантливых одногруппниках и о насыщенной студенческой жизни в академии.

Студент 2 курса Сретенской духовной академии Всеволод Пурис: о выборе своего жизненного пути и об учебе, о своих талантливых одногруппниках и о насыщенной студенческой жизни в академии.

«Для меня важнее всего формирование вокруг церковнославянского языка научно-практической школы». Беседа с преподавателем Сретенской духовной академии, доктором филологических наук, профессором.

«Для меня важнее всего формирование вокруг церковнославянского языка научно-практической школы». Беседа с преподавателем Сретенской духовной академии, доктором филологических наук, профессором.

Предлагаем вашему вниманию небольшой отрывок из книги протоиерея Владислава Свешникова – «Молитвенные зовы утра и вечера», в котором автор показывает, как важно бывает правильно понимать то, что Сам Господь Иисус Христос дал нам, и заповедал исполнять на земле.

Предлагаем вашему вниманию небольшой отрывок из книги протоиерея Владислава Свешникова – «Молитвенные зовы утра и вечера», в котором автор показывает, как важно бывает правильно понимать то, что Сам Господь Иисус Христос дал нам, и заповедал исполнять на земле.

«Эволюционная парадигма дарвинизма остается и доныне на уровне неподтвержденной гипотезы, из-за чего мы не обязаны согласовывать православное богословие с ней». Дискуссия с координатором апологетического направления Миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии Артемом Григоряном.

«Эволюционная парадигма дарвинизма остается и доныне на уровне неподтвержденной гипотезы, из-за чего мы не обязаны согласовывать православное богословие с ней». Дискуссия с координатором апологетического направления Миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии Артемом Григоряном.

Диссертанты успешно презентовали свои научные работы.

Диссертанты успешно презентовали свои научные работы.

Первый молодежный фестиваль православного творчества «Встреча»

Первый молодежный фестиваль православного творчества «Встреча»

В прошедшее воскресенье, 16 июня в 13.00, в актовом зале Сретенской духовной академии состоялся концерт инструментальной музыки «Музыка – Дар Божий».

В прошедшее воскресенье, 16 июня в 13.00, в актовом зале Сретенской духовной академии состоялся концерт инструментальной музыки «Музыка – Дар Божий».

В РАЖВиЗ также состоялись экскурсия, концерт и фуршет для гостей мероприятия.

В РАЖВиЗ также состоялись экскурсия, концерт и фуршет для гостей мероприятия.

Выпускники Сретенской духовной академии вместе с братией монастыря посетили святыни Санкт-Петербурга и области.

Выпускники Сретенской духовной академии вместе с братией монастыря посетили святыни Санкт-Петербурга и области.

9 июня митрополит Тихон рукоположил выпускника Сретенской духовной академии иеродиакона Климента (Бучнева) в сан иеромонаха.

9 июня митрополит Тихон рукоположил выпускника Сретенской духовной академии иеродиакона Климента (Бучнева) в сан иеромонаха. Мероприятие приурочено к 25-летию со дня прославления священномученика Илариона (Троицкого) и открытию Сретенской духовной школы

Мероприятие приурочено к 25-летию со дня прославления священномученика Илариона (Троицкого) и открытию Сретенской духовной школы

Диаконский сан принял выпускник Сретенской духовной академии Иоанн Щербенко

Диаконский сан принял выпускник Сретенской духовной академии Иоанн Щербенко

Диаконский сан принял насельник Сретенского монастыря монах Даниил (Сикоев).

Диаконский сан принял насельник Сретенского монастыря монах Даниил (Сикоев).

К 25-летию Сретенской духовной академии состоялось награждение преподавателей Академии из Высшей школы экономики

К 25-летию Сретенской духовной академии состоялось награждение преподавателей Академии из Высшей школы экономики Хиротонию совершил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Хиротонию совершил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Читая сочинения преосвященного Феофана, мы удивляемся глубине психологического анализа духовных явлений и с несомненностью можем сказать, что основы тому были положены еще на семинарской скамье. Не менее замечательны в творениях святителя обширные знания в области Священного Писания, и в этом отношении семинарское образование послужило фундаментом.

Читая сочинения преосвященного Феофана, мы удивляемся глубине психологического анализа духовных явлений и с несомненностью можем сказать, что основы тому были положены еще на семинарской скамье. Не менее замечательны в творениях святителя обширные знания в области Священного Писания, и в этом отношении семинарское образование послужило фундаментом.

С самого начала возобновления в Лавре была очень красивая служба, прекрасно пели. Хотя большинство певчих были совсем старенькие, вышедшие из лагерей, голоса у них были очень хорошие и совсем не дребезжащие. Правда, для меня все праздники начинались поздно вечером, когда уезжал Патриарх, и можно было безо всякой суеты пойти в Успенский собор и помолиться.

С самого начала возобновления в Лавре была очень красивая служба, прекрасно пели. Хотя большинство певчих были совсем старенькие, вышедшие из лагерей, голоса у них были очень хорошие и совсем не дребезжащие. Правда, для меня все праздники начинались поздно вечером, когда уезжал Патриарх, и можно было безо всякой суеты пойти в Успенский собор и помолиться.

О нём стоит записать: иной никто, пожалуй, и не напишет. А человек этот был, как увидим, необыкновенный. Я разумею бывшего Ректора Академии Епископа Феофана (Быстрова).

О нём стоит записать: иной никто, пожалуй, и не напишет. А человек этот был, как увидим, необыкновенный. Я разумею бывшего Ректора Академии Епископа Феофана (Быстрова).

Я благодарен Господу, Божией Матери и батюшке Тихону, за то, что они мне дали такую радость и такое счастье – учиться. Знания – прочный фундамент для того, чтобы использовать его для строительства спасения своей души. Конечно же, духовное строительство основывается на твердой вере и исполнении евангельских заповедей. Для нас путь восхождения к Богу – это путь, который мы проходим под руководством святых отцов. Они учат, как правильно исполнять евангельские заповеди.

Я благодарен Господу, Божией Матери и батюшке Тихону, за то, что они мне дали такую радость и такое счастье – учиться. Знания – прочный фундамент для того, чтобы использовать его для строительства спасения своей души. Конечно же, духовное строительство основывается на твердой вере и исполнении евангельских заповедей. Для нас путь восхождения к Богу – это путь, который мы проходим под руководством святых отцов. Они учат, как правильно исполнять евангельские заповеди.

Наступили устные экзамены. Первый был по догматическому богословию. На подготовку было дано только два дня. Николай провел их на чердаке Академии, перелистывая страницы огромного учебника. Накануне экзамена, в 12 часов ночи, он сидел на лестнице, ведущей на чердак, и плакал. За эти два дня он только успел убедиться, что из 150 билетов он знал всего один — «История догмата о Св. Троице», потому что отвечал его на экзамене в семинарии.

Наступили устные экзамены. Первый был по догматическому богословию. На подготовку было дано только два дня. Николай провел их на чердаке Академии, перелистывая страницы огромного учебника. Накануне экзамена, в 12 часов ночи, он сидел на лестнице, ведущей на чердак, и плакал. За эти два дня он только успел убедиться, что из 150 билетов он знал всего один — «История догмата о Св. Троице», потому что отвечал его на экзамене в семинарии.

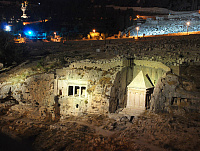

Сохранилась темница, в которой в течение нескольких часов содержали под стражей Спасителя. Спустившись по каменным ступеням, входишь в мрачную пещеру, выдолбленную в скале. Там же каменная скамья с двумя отверстиями для ног. Снизу ноги сковывались цепью. Здесь Господь наш готовился через несколько часов претерпеть еще большие страдания – мучительнейшую смерть на Кресте. Осознали ли мы почти за 20 веков, какой ценой мы искуплены от вечной смерти?!

Сохранилась темница, в которой в течение нескольких часов содержали под стражей Спасителя. Спустившись по каменным ступеням, входишь в мрачную пещеру, выдолбленную в скале. Там же каменная скамья с двумя отверстиями для ног. Снизу ноги сковывались цепью. Здесь Господь наш готовился через несколько часов претерпеть еще большие страдания – мучительнейшую смерть на Кресте. Осознали ли мы почти за 20 веков, какой ценой мы искуплены от вечной смерти?!

С горы Скопус хорошо виден современный Иерусалим. Взор легко находит Старый город, которому около 4000 лет. Древняя часть ясно просматривается благодаря зубчатой каменной стене, возведенной в XVI веке по контуру прежних стен, которые неоднократно разрушались. Лишь самая старая часть Иерусалима – град Давидов – был оставлен строителями стены вне Старого города. Есть что-то символическое и знаменательное, что Сион, который является прообразом новозаветной Церкви, не отделен от современного города никакой границей.

С горы Скопус хорошо виден современный Иерусалим. Взор легко находит Старый город, которому около 4000 лет. Древняя часть ясно просматривается благодаря зубчатой каменной стене, возведенной в XVI веке по контуру прежних стен, которые неоднократно разрушались. Лишь самая старая часть Иерусалима – град Давидов – был оставлен строителями стены вне Старого города. Есть что-то символическое и знаменательное, что Сион, который является прообразом новозаветной Церкви, не отделен от современного города никакой границей.

Жена священника часто служит посредницей между ним и верующими. К священнику на дом приходят верующие по разным нуждам. Часто они прежде всего встречаются с ней. И вот здесь многое зависит от нее. С каким настроением уйдет прихожанин, что он унесет в сердце своем: уважение ли к дому сему и насельникам его или же недовольство, презрение, осуждение их как людей нечестных, лукавых, обманщиков, проповедующих одно, а в жизни творящих другое, прямо противоположное?

Жена священника часто служит посредницей между ним и верующими. К священнику на дом приходят верующие по разным нуждам. Часто они прежде всего встречаются с ней. И вот здесь многое зависит от нее. С каким настроением уйдет прихожанин, что он унесет в сердце своем: уважение ли к дому сему и насельникам его или же недовольство, презрение, осуждение их как людей нечестных, лукавых, обманщиков, проповедующих одно, а в жизни творящих другое, прямо противоположное?

Виленская Православная Духовная семинария была приравнена к частным школам. Когда впоследствии государство стало реализовывать свой план окатоличивания, полонизации своих непольских окраин, тогда постепенно интернат семинарии был прибран к рукам и перешел на иждивение государства. Тогда все было поставлено на широкую ногу: хорошие кровати, постельное белье, мебель, хорошее питание, – и все это за государственный счет. От учащихся же требовалось лояльное и, мало того, дружественное отношение к польскому государству, овладение польской культурой, проникновение в нее, имеющее своей конечной целью переход сначала в «православные поляки», а потом, со временем, и в настоящие поляки. Как увидим далее, эти полонизаторские планы стали воплощаться в жизнь.

Виленская Православная Духовная семинария была приравнена к частным школам. Когда впоследствии государство стало реализовывать свой план окатоличивания, полонизации своих непольских окраин, тогда постепенно интернат семинарии был прибран к рукам и перешел на иждивение государства. Тогда все было поставлено на широкую ногу: хорошие кровати, постельное белье, мебель, хорошее питание, – и все это за государственный счет. От учащихся же требовалось лояльное и, мало того, дружественное отношение к польскому государству, овладение польской культурой, проникновение в нее, имеющее своей конечной целью переход сначала в «православные поляки», а потом, со временем, и в настоящие поляки. Как увидим далее, эти полонизаторские планы стали воплощаться в жизнь.

Много сил отдал нашей школе ныне уже покойный Митрополит Оренбургский и Бузулукский Леонтий (Бондарь). В Жировичи он прибыл в 1946 году, еще будучи игуменом, и трудился здесь до своей хиротонии во епископа Бобруйского (1956 г.). Он занимал должность инспектора, преподавал Священное Писание Ветхого Завета и составил пособие по этому предмету для всех классов Семинарии.

Много сил отдал нашей школе ныне уже покойный Митрополит Оренбургский и Бузулукский Леонтий (Бондарь). В Жировичи он прибыл в 1946 году, еще будучи игуменом, и трудился здесь до своей хиротонии во епископа Бобруйского (1956 г.). Он занимал должность инспектора, преподавал Священное Писание Ветхого Завета и составил пособие по этому предмету для всех классов Семинарии.

Свои воспоминания я начну с небольшого рассказа о распорядке дня в Семинарии, который несколько отличался от нынешнего. В 7.30 начиналась молитва, затем завтрак, который обычно заканчивался за полчаса до начала занятий, что давало возможность еще раз просмотреть самый необходимый материал, а порой и вообще подготовить урок. Ежедневно было шесть уроков по 45 минут с перерывом на чай. После занятий – обед. Столовая располагалась на первом этаже по левую сторону от коридора, что в правом крыле Семинарского здания (ныне братский корпус).

Свои воспоминания я начну с небольшого рассказа о распорядке дня в Семинарии, который несколько отличался от нынешнего. В 7.30 начиналась молитва, затем завтрак, который обычно заканчивался за полчаса до начала занятий, что давало возможность еще раз просмотреть самый необходимый материал, а порой и вообще подготовить урок. Ежедневно было шесть уроков по 45 минут с перерывом на чай. После занятий – обед. Столовая располагалась на первом этаже по левую сторону от коридора, что в правом крыле Семинарского здания (ныне братский корпус).

Вероятно, уже во второй, а не в первый год моего студенчества (то есть в 1904 г.) мне удалось поехать к батюшке. Почему же не в первый? – естественно спросит читатель. Да,стоит спросить об этом. Объясняется это общим духовным, точнее, недуховным состоянием России. Теперь, после потрясений революции, принято у многих хвалить прошлое. Да, было много прекрасного. Но вот беда: мы сами не хотели замечать его. Так было и с отцом Иоанном.

Вероятно, уже во второй, а не в первый год моего студенчества (то есть в 1904 г.) мне удалось поехать к батюшке. Почему же не в первый? – естественно спросит читатель. Да,стоит спросить об этом. Объясняется это общим духовным, точнее, недуховным состоянием России. Теперь, после потрясений революции, принято у многих хвалить прошлое. Да, было много прекрасного. Но вот беда: мы сами не хотели замечать его. Так было и с отцом Иоанном.

С 1927 по 1934 годы иеромонах Иоанн преподавал на юге Югославии, в семинарии святого апостола Иоанна Богослова в Битоле, где в те годы насчитывалось от четырехсот до пятисот студентов, по большей части сербов, а также албанцев, русских и чехов. Это был важный этап его жизни, о котором у нас есть любопытные свидетельства.

С 1927 по 1934 годы иеромонах Иоанн преподавал на юге Югославии, в семинарии святого апостола Иоанна Богослова в Битоле, где в те годы насчитывалось от четырехсот до пятисот студентов, по большей части сербов, а также албанцев, русских и чехов. Это был важный этап его жизни, о котором у нас есть любопытные свидетельства.

Празднование тысячелетия Крещения Руси в 1988 году – одно из самых волнующих событий последней четверти XX века. На наших глазах происходило что-то необыкновенно важное. Другими словами, мы чувствовали, что наступает новая эпоха для всей полноты Русской Православной Церкви. Мы видели, как стремительно меняется отношение к Церкви со стороны властей и общества. Стало ясно, что будут открываться новые храмы и монастыри, духовные семинарии и училища. Но где же взять такое количество преподавателей для подготовки новых пастырей и церковнослужителей?

Празднование тысячелетия Крещения Руси в 1988 году – одно из самых волнующих событий последней четверти XX века. На наших глазах происходило что-то необыкновенно важное. Другими словами, мы чувствовали, что наступает новая эпоха для всей полноты Русской Православной Церкви. Мы видели, как стремительно меняется отношение к Церкви со стороны властей и общества. Стало ясно, что будут открываться новые храмы и монастыри, духовные семинарии и училища. Но где же взять такое количество преподавателей для подготовки новых пастырей и церковнослужителей?

1 апреля 2023 года в Сретенской духовной академии состоится Четвертая историко-богословская конференция Научного центра патрологических исследований кафедры богословия СДА им. проф. А. И. Сидорова

1 апреля 2023 года в Сретенской духовной академии состоится Четвертая историко-богословская конференция Научного центра патрологических исследований кафедры богословия СДА им. проф. А. И. Сидорова

Конференция проходила 14-15 марта в Сретенской и Минской духовных академиях и была посвящена теме «Человек и Вселенная: поиск гармонии»

Конференция проходила 14-15 марта в Сретенской и Минской духовных академиях и была посвящена теме «Человек и Вселенная: поиск гармонии»

15 марта продолжилась работа III международной научно-богословской конференции «Бог – человек – мир»: участники форума работали по секциям и провели круглый стол

15 марта продолжилась работа III международной научно-богословской конференции «Бог – человек – мир»: участники форума работали по секциям и провели круглый стол

14 и 15 марта 2023 года в Сретенской и Минской духовных академиях пройдет III международная научно-богословская конференция «Бог — человек — мир»

14 и 15 марта 2023 года в Сретенской и Минской духовных академиях пройдет III международная научно-богословская конференция «Бог — человек — мир»

Мероприятие переносится с субботы 25 февраля 2023 года на вторник 21 марта 2023 года в 12 00 в СДА. Об аудитории и программе будет сообщено дополнительно.

Мероприятие переносится с субботы 25 февраля 2023 года на вторник 21 марта 2023 года в 12 00 в СДА. Об аудитории и программе будет сообщено дополнительно.

В январе 2023 года диакон Артемий Овчаренко посетил Святую Землю, где принял участие в семинаре для библейских переводчиков

В январе 2023 года диакон Артемий Овчаренко посетил Святую Землю, где принял участие в семинаре для библейских переводчиков

Важное объявление для желающих принять участие в научно-богословской конференции «Бог — человек — мир» 14-15 марта 2023 г.

Важное объявление для желающих принять участие в научно-богословской конференции «Бог — человек — мир» 14-15 марта 2023 г.

23 января в Москве прошли Рупышевские чтения, в которых приняли участие преподаватели СДА и выступили с докладами

23 января в Москве прошли Рупышевские чтения, в которых приняли участие преподаватели СДА и выступили с докладами

26 января в Академии в рамках проекта «Школа абитуриента» прошло вступительное собеседование

26 января в Академии в рамках проекта «Школа абитуриента» прошло вступительное собеседование

Куратор проекта «Всегда живой церковнославянский» Константин Цырельчук выступил с докладом «Популяризация церковнославянского наследия: традиционные трудности и новейшие возможности»

Куратор проекта «Всегда живой церковнославянский» Константин Цырельчук выступил с докладом «Популяризация церковнославянского наследия: традиционные трудности и новейшие возможности»

Преподаватель Академии А.И Солодков принял участие в работе секции «Актуальные вопросы современной апологетической миссии», где поделился опытом реабилитации отпавших от Церкви

Преподаватель Академии А.И Солодков принял участие в работе секции «Актуальные вопросы современной апологетической миссии», где поделился опытом реабилитации отпавших от Церкви

В РУДН прошла Х научно-практическая конференция, в которой приняли участие студенты СДА

В РУДН прошла Х научно-практическая конференция, в которой приняли участие студенты СДА

Старший преподаватель Академии иерей Алексий Максимов принял участие в конференции IOTA с докладом на тему инкультурации и миссии Церкви

Старший преподаватель Академии иерей Алексий Максимов принял участие в конференции IOTA с докладом на тему инкультурации и миссии Церкви

24 января представители СДА выступили с докладами на пленарном заседании конференции «Святитель Феофан и русское богословское наследие XIX–XX вв.» в Издательском совете РПЦ

24 января представители СДА выступили с докладами на пленарном заседании конференции «Святитель Феофан и русское богословское наследие XIX–XX вв.» в Издательском совете РПЦ

16-я лекция «Церковная иерархия» в рамках Православных просветительских курсов «ПРАВОСЛАВИЕ», проводимых Сретенским монастырем и Сретенской духовной семинарией, была прочитана протоиереем Владиславом Цыпиным.

16-я лекция «Церковная иерархия» в рамках Православных просветительских курсов «ПРАВОСЛАВИЕ», проводимых Сретенским монастырем и Сретенской духовной семинарией, была прочитана протоиереем Владиславом Цыпиным.

Статья посвящена рассмотрению развития церковной архитектуры XVIII века после смерти императора Петра I. Предлагается новый (в данном архитектурном контексте) взгляд на значимость петровских реформ, в первую очередь в отношении Церкви, запечатленных в православном зодчестве после петровского времени.

Статья посвящена рассмотрению развития церковной архитектуры XVIII века после смерти императора Петра I. Предлагается новый (в данном архитектурном контексте) взгляд на значимость петровских реформ, в первую очередь в отношении Церкви, запечатленных в православном зодчестве после петровского времени. На примере архитектурных памятников эпохи выдвигается тезис о том, что реформы Петра I были не столь масштабными и коснулись преимущественно основанного им города. Несмотря на петровские новации в архитектуре, в целом сохранялись традиции московского барокко конца XVII — начала XVIII в., о чем свидетельствует церковное зодчество этого периода. Особое внимание уделяется появлению фактически нового архитектурного элемента (в своем утилитарном прочтении), как символа главенства монаршей власти над Церковью — значительно возвышающейся над всеми церковными строениями колокольни.

Святитель Николай (Касаткин) не только просветил японцев светом православной веры, но до конца своих дней укреплял этот народ в ее основах. Жизнь и развитие молодой Японской Православной Церкви напрямую связаны с деятельностью святого. Об этом — вторая часть статьи о православии в Японии, так же составленная по дневникам святого Николая.

Святитель Николай (Касаткин) не только просветил японцев светом православной веры, но до конца своих дней укреплял этот народ в ее основах. Жизнь и развитие молодой Японской Православной Церкви напрямую связаны с деятельностью святого. Об этом — вторая часть статьи о православии в Японии, так же составленная по дневникам святого Николая.

В материале представлены выдержки из писем разных лет, адресованных отцом Никоном (1894-1963) студентам Московской духовной академии. Они были написаны им в городе Гжатске Смоленской области – последнем месте его священнического служения.

В материале представлены выдержки из писем разных лет, адресованных отцом Никоном (1894-1963) студентам Московской духовной академии. Они были написаны им в городе Гжатске Смоленской области – последнем месте его священнического служения.

Православие пришло в Японию во второй половине XIX века. Самым ярким проповедником слова Христова в этой стране был святитель Николай, 50 лет трудившийся на этом поприще (1861–1912). Он приложил огромные усилия, чтобы узнать о японцах как можно больше, проникнуться их духом для успешной проповеди на их родине. Первая часть статьи, которую вы видите перед собой, составлена по дневникам святого Николая.

Православие пришло в Японию во второй половине XIX века. Самым ярким проповедником слова Христова в этой стране был святитель Николай, 50 лет трудившийся на этом поприще (1861–1912). Он приложил огромные усилия, чтобы узнать о японцах как можно больше, проникнуться их духом для успешной проповеди на их родине. Первая часть статьи, которую вы видите перед собой, составлена по дневникам святого Николая.

Все мы неоднократно сталкивались со страданием, как своим, так и других людей — близких и дальних, с их бедами и горестями. Но, наверное, не каждый знал, как себя вести в такой ситуации, как терпеть боль самому или как проявить сострадание к другому человеку, чем помочь, что говорить, да и говорить ли вообще, а главное, откуда черпать на это силы?

Все мы неоднократно сталкивались со страданием, как своим, так и других людей — близких и дальних, с их бедами и горестями. Но, наверное, не каждый знал, как себя вести в такой ситуации, как терпеть боль самому или как проявить сострадание к другому человеку, чем помочь, что говорить, да и говорить ли вообще, а главное, откуда черпать на это силы?

Каждый человек приходит к Богу по-своему. На этот путь влияет многое, в том числе то, какой была жизнь человека до момента встречи с Богом, что формировало его личность, иначе говоря, через какую жизненную закалку. Для одного из сретенских семинаристов Алексея Мигальникова такой закалкой стала учеба в Высшей школе экономики. Ему слово.

Каждый человек приходит к Богу по-своему. На этот путь влияет многое, в том числе то, какой была жизнь человека до момента встречи с Богом, что формировало его личность, иначе говоря, через какую жизненную закалку. Для одного из сретенских семинаристов Алексея Мигальникова такой закалкой стала учеба в Высшей школе экономики. Ему слово.

14-я лекция «Значение и устройство православного храма» в рамках Православных просветительских курсов «ПРАВОСЛАВИЕ», проводимых Сретенским монастырем и Сретенской духовной семинарией, была прочитана протоиереем Игорем Фоминым.

14-я лекция «Значение и устройство православного храма» в рамках Православных просветительских курсов «ПРАВОСЛАВИЕ», проводимых Сретенским монастырем и Сретенской духовной семинарией, была прочитана протоиереем Игорем Фоминым.

Сребролюбие не возникает само по себе и зачастую несет за собой печальные последствия. Какие? Узнаем из представленной статьи.

Сребролюбие не возникает само по себе и зачастую несет за собой печальные последствия. Какие? Узнаем из представленной статьи.

Кто такой духовник и что такое духовничество? Какими должны быть взаимоотношения духовника с духовным чадом? Кто такие старцы? В этой статье представлены ответы на эти и другие вопросы митрополита Антония Сурожского (1914, Швейцария – 2003, Англия).

Кто такой духовник и что такое духовничество? Какими должны быть взаимоотношения духовника с духовным чадом? Кто такие старцы? В этой статье представлены ответы на эти и другие вопросы митрополита Антония Сурожского (1914, Швейцария – 2003, Англия).

Каждую неделю в Сретенском монастыре по сложившейся традиции, совершаются ночные литургии, в которых принимают участие студенты семинарии.

Каждую неделю в Сретенском монастыре по сложившейся традиции, совершаются ночные литургии, в которых принимают участие студенты семинарии.

23 января 2017 года в рамках Православных просветительских курсов «ПРАВОСЛАВИЕ», проводимых в стенах Сретенской семинарии, состоялась лекция на тему «О главной цели духовной жизни», прочитанная епископом Егорьевским Тихоном (Шевкуновым) – наместником московского Сретенского монастыря, ректором Сретенской духовной семинарии, главным редактором интернет-портала Православие.Ru.

23 января 2017 года в рамках Православных просветительских курсов «ПРАВОСЛАВИЕ», проводимых в стенах Сретенской семинарии, состоялась лекция на тему «О главной цели духовной жизни», прочитанная епископом Егорьевским Тихоном (Шевкуновым) – наместником московского Сретенского монастыря, ректором Сретенской духовной семинарии, главным редактором интернет-портала Православие.Ru.

«Мы всегда держались вместе и не давали друг друга в обиду, а модные для современного общества слова “это твои проблемы” были нам не свойственны, потому что переживания и трудности всегда разделялись на всех», — так студент Сретенской семинарии вспоминает годы, проведенные в грузинской школе-гимназии города Москвы.

«Мы всегда держались вместе и не давали друг друга в обиду, а модные для современного общества слова “это твои проблемы” были нам не свойственны, потому что переживания и трудности всегда разделялись на всех», — так студент Сретенской семинарии вспоминает годы, проведенные в грузинской школе-гимназии города Москвы.

Что нас делает полноценными членами Церкви? Приобщение ко Христу через таинства Крещения, Миропомазания и Причащения. Об этом глубинном, истинном смысле таинств говорил митрополит Антоний Сурожский, рассуждения которого мы приводим в настоящей статье.

Что нас делает полноценными членами Церкви? Приобщение ко Христу через таинства Крещения, Миропомазания и Причащения. Об этом глубинном, истинном смысле таинств говорил митрополит Антоний Сурожский, рассуждения которого мы приводим в настоящей статье.

Современная философия религии тесно связана с иными дисциплинами философского и теологического цикла: социологией, социальной антропологией, религиоведением и т. д. Именно этот междисциплинарный аспект позволяет по-новому взглянуть на проблему определения того «минимума» проявления религиозной жизни, по которому можно судить о наличии религиозного компонента в том или ином обществе.

Современная философия религии тесно связана с иными дисциплинами философского и теологического цикла: социологией, социальной антропологией, религиоведением и т. д. Именно этот междисциплинарный аспект позволяет по-новому взглянуть на проблему определения того «минимума» проявления религиозной жизни, по которому можно судить о наличии религиозного компонента в том или ином обществе.  Что такое Церковь и кто такие пастыри? О том, как раскрывал эти понятия один из известнейших архипастырей 20 века митрополит Антоний Сурожский (1914–2003), расскажет Сайт Сретенской семинарии. Так же в статье, которую вы видите перед собой, отражен взгляд владыки на взаимоотношения мирян и священников и его мысли о роли каждого из нас в современной Церкви.

Что такое Церковь и кто такие пастыри? О том, как раскрывал эти понятия один из известнейших архипастырей 20 века митрополит Антоний Сурожский (1914–2003), расскажет Сайт Сретенской семинарии. Так же в статье, которую вы видите перед собой, отражен взгляд владыки на взаимоотношения мирян и священников и его мысли о роли каждого из нас в современной Церкви.

Как справиться с гневом? Преподобный Паисий Святогорец советовал бороться с ним приобретением смирения, а также кротостью и любовью. О борьбе с гневом при помощи этих добродетелей мы, опираясь на поучения старца, расскажем в представленной вашему вниманию заключительной статье цикла о страстях и добродетелях.

Как справиться с гневом? Преподобный Паисий Святогорец советовал бороться с ним приобретением смирения, а также кротостью и любовью. О борьбе с гневом при помощи этих добродетелей мы, опираясь на поучения старца, расскажем в представленной вашему вниманию заключительной статье цикла о страстях и добродетелях.

В статье приводится обзор сведений о русском святом Смутного времени — преподобном Иринархе Затворнике Ростовском — к 400-летию со дня его кончины, источниках его жизнеописания, его особом аскетическом подвиге, свидетельствах о его духовном участии в деле освобождения Москвы от польско-литовских интервентов, прижизненном и посмертном почитании.

В статье приводится обзор сведений о русском святом Смутного времени — преподобном Иринархе Затворнике Ростовском — к 400-летию со дня его кончины, источниках его жизнеописания, его особом аскетическом подвиге, свидетельствах о его духовном участии в деле освобождения Москвы от польско-литовских интервентов, прижизненном и посмертном почитании.

Как проявляет себя гордость? Чем она страшна? Каковы способы борьбы с ней? На эти вопросы вы можете найти ответы в четвертой статье цикла о страстях и добродетелях, включающей в себя поучения преподобного Паисия Святогорца.

Как проявляет себя гордость? Чем она страшна? Каковы способы борьбы с ней? На эти вопросы вы можете найти ответы в четвертой статье цикла о страстях и добродетелях, включающей в себя поучения преподобного Паисия Святогорца.