Неуемная торопливость – противоположность покою души, а малодушие – противоположность долготерпению и матерь беспокойства. Они противоречат вере в Бога.

Неуемная торопливость – противоположность покою души, а малодушие – противоположность долготерпению и матерь беспокойства. Они противоречат вере в Бога.

Неуемная торопливость – противоположность покою души, а малодушие – противоположность долготерпению и матерь беспокойства. Они противоречат вере в Бога.

Неуемная торопливость – противоположность покою души, а малодушие – противоположность долготерпению и матерь беспокойства. Они противоречат вере в Бога.

Тщеславие заставляет угождать людям больше, чем Богу. Как бороться с тщеславием? Каков первый признак освобождения от него?

Тщеславие заставляет угождать людям больше, чем Богу. Как бороться с тщеславием? Каков первый признак освобождения от него?

К святости нас может привести множество путей. Главное – грамотно выбрать нужную дорогу аскетизма и неотступно идти по ней.

К святости нас может привести множество путей. Главное – грамотно выбрать нужную дорогу аскетизма и неотступно идти по ней.

Беседа с митрополитом Черногорско-Приморским Иоанникием о подвижниках благочестия Сербской Церкви.

Беседа с митрополитом Черногорско-Приморским Иоанникием о подвижниках благочестия Сербской Церкви.

«Началом спасения и Царствия Небесного бывает для души любовь»: что еще необходимо для получения спасения и чего нужно избегать желающему обрести жизнь вечную.

«Началом спасения и Царствия Небесного бывает для души любовь»: что еще необходимо для получения спасения и чего нужно избегать желающему обрести жизнь вечную.

«Здесь мой дом и моя семья». Беседуем с насельником монастыря о том, как он учился в Сретенской семинарии, стал ее преподавателем и монахом нашей обители.

«Здесь мой дом и моя семья». Беседуем с насельником монастыря о том, как он учился в Сретенской семинарии, стал ее преподавателем и монахом нашей обители.

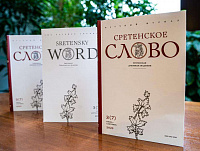

Опубликован новый Перечень рецензируемых научных изданий, в состав которого вошел журнал Сретенское слово

Опубликован новый Перечень рецензируемых научных изданий, в состав которого вошел журнал Сретенское слово

«Святые – то же в духовном мире, что лучи солнечные в мире вещественном. Верх святости и совершенства состоит не в совершении чудес, но в чистоте любви».

«Святые – то же в духовном мире, что лучи солнечные в мире вещественном. Верх святости и совершенства состоит не в совершении чудес, но в чистоте любви».

Рассказ повествует о том, как автор получил кандидатскую степень несмотря на то, что это никогда не было его осознанным и взвешенным решением.

Рассказ повествует о том, как автор получил кандидатскую степень несмотря на то, что это никогда не было его осознанным и взвешенным решением.

Диссертанты успешно презентовали свои научные работы.

Диссертанты успешно презентовали свои научные работы.

Первый молодежный фестиваль православного творчества «Встреча»

Первый молодежный фестиваль православного творчества «Встреча»

В прошедшее воскресенье, 16 июня в 13.00, в актовом зале Сретенской духовной академии состоялся концерт инструментальной музыки «Музыка – Дар Божий».

В прошедшее воскресенье, 16 июня в 13.00, в актовом зале Сретенской духовной академии состоялся концерт инструментальной музыки «Музыка – Дар Божий».

В РАЖВиЗ также состоялись экскурсия, концерт и фуршет для гостей мероприятия.

В РАЖВиЗ также состоялись экскурсия, концерт и фуршет для гостей мероприятия.

Выпускники Сретенской духовной академии вместе с братией монастыря посетили святыни Санкт-Петербурга и области.

Выпускники Сретенской духовной академии вместе с братией монастыря посетили святыни Санкт-Петербурга и области.

9 июня митрополит Тихон рукоположил выпускника Сретенской духовной академии иеродиакона Климента (Бучнева) в сан иеромонаха.

9 июня митрополит Тихон рукоположил выпускника Сретенской духовной академии иеродиакона Климента (Бучнева) в сан иеромонаха. Мероприятие приурочено к 25-летию со дня прославления священномученика Илариона (Троицкого) и открытию Сретенской духовной школы

Мероприятие приурочено к 25-летию со дня прославления священномученика Илариона (Троицкого) и открытию Сретенской духовной школы

Диаконский сан принял выпускник Сретенской духовной академии Иоанн Щербенко

Диаконский сан принял выпускник Сретенской духовной академии Иоанн Щербенко

Диаконский сан принял насельник Сретенского монастыря монах Даниил (Сикоев).

Диаконский сан принял насельник Сретенского монастыря монах Даниил (Сикоев).

К 25-летию Сретенской духовной академии состоялось награждение преподавателей Академии из Высшей школы экономики

К 25-летию Сретенской духовной академии состоялось награждение преподавателей Академии из Высшей школы экономики Хиротонию совершил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Хиротонию совершил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Жизнь и чудеса преподобного Амфилохия Почаевского

Жизнь и чудеса преподобного Амфилохия ПочаевскогоВ XX веке в Почаевской Лавре жил человек, творивший чудеса, подобные новозаветным: он воскрешал мертвых, на глазах у людей исцелял травмы, которые требовали долгих месяцев лечения, изгонял бесов. Его имя – схиигумен Амфилохий (Головатюк) (1894–1971). Юношей преподобный увидел войну, попал в плен, был угнан в Германию, бежал, а, вернувшись на родину, стал иноком столь ревностным, что со временем к его келье потянулись тысячи верующих…

Святитель Иннокентий Херсонский о Духе Святом

Святитель Иннокентий Херсонский о Духе СвятомЧто означает сошествие Святого Духа на апостолов? Неужели во всю историю человечества Он не действовал и не сходил на пророков и праведников? Почему Христос не мог остаться на земле со Своей Церковью, но послал ученикам Утешителя-Духа? Почему Он сошел именно в виде языков пламени? Что было бы, не произойди этого события? Приводим рассуждения на эту тему святителя Иннокентия Херсонского.

В среде православных верующих часто можно встретить желание помолиться непременно перед чудотворной иконой, съездить в самое благодатное место, привезти земли с могилы того или иного святого, засушить и оставить дома подаренную батюшкой просфорку и т.д. Насколько такие моменты приближают нас к язычеству, или же они просто – свидетельство благоговения перед Божественным? Почему одни люди никак не воспринимают иконы определенной традиции, а для других это не имеет значения? Как вообще научиться разбираться в церковном искусстве, и для чего это нужно? Беседуем об этом с преподавателем Сретенской духовной семинарии, доцентом Московской духовной академии Олегом Викторовичем Стародубцевым.

В среде православных верующих часто можно встретить желание помолиться непременно перед чудотворной иконой, съездить в самое благодатное место, привезти земли с могилы того или иного святого, засушить и оставить дома подаренную батюшкой просфорку и т.д. Насколько такие моменты приближают нас к язычеству, или же они просто – свидетельство благоговения перед Божественным? Почему одни люди никак не воспринимают иконы определенной традиции, а для других это не имеет значения? Как вообще научиться разбираться в церковном искусстве, и для чего это нужно? Беседуем об этом с преподавателем Сретенской духовной семинарии, доцентом Московской духовной академии Олегом Викторовичем Стародубцевым.

Разум позволяет исследовать окружающий мир и является исключительным свойством человека, возвышающим его над животным и растительным миром. Но, исследуя сам разум, мы сталкиваемся с непостижимой глубиной, исчерпать которую не можем и по сей день. Виктор Петрович Лега расскажет о том, что говорит о разуме философская наука.

Разум позволяет исследовать окружающий мир и является исключительным свойством человека, возвышающим его над животным и растительным миром. Но, исследуя сам разум, мы сталкиваемся с непостижимой глубиной, исчерпать которую не можем и по сей день. Виктор Петрович Лега расскажет о том, что говорит о разуме философская наука. В жизни всякого человека бывает период охлаждения и уныния, когда вера остывает, руки опускаются, и сил, кажется, нет. Как ни парадоксально, но часто всего лишь одна-другая фразы из творений святых отцов Православной Церкви способны помочь в такой момент душе встрепенуться, загореться, настроиться, собраться, чтобы вновь взять свой крест и идти за Христом. Мы предлагаем вашему вниманию цитаты, которые украшают кабинеты и коридоры Сретенской духовной семинарии: они назидают, прежде всего, учащихся, будущих пастырей, но, безусловно, будут полезны христианину любого возраста и образования.

В жизни всякого человека бывает период охлаждения и уныния, когда вера остывает, руки опускаются, и сил, кажется, нет. Как ни парадоксально, но часто всего лишь одна-другая фразы из творений святых отцов Православной Церкви способны помочь в такой момент душе встрепенуться, загореться, настроиться, собраться, чтобы вновь взять свой крест и идти за Христом. Мы предлагаем вашему вниманию цитаты, которые украшают кабинеты и коридоры Сретенской духовной семинарии: они назидают, прежде всего, учащихся, будущих пастырей, но, безусловно, будут полезны христианину любого возраста и образования.

На протяжении истории чудо воскрешения мертвых творили пророки и святые люди. Но никогда не было такого, чтобы человек воскресил сам себя, – замечает святитель Филарет Московский в своем пасхальном слове. Предлагаем Вашему вниманию его рассуждения о силе и значении Воскресения Христова.

На протяжении истории чудо воскрешения мертвых творили пророки и святые люди. Но никогда не было такого, чтобы человек воскресил сам себя, – замечает святитель Филарет Московский в своем пасхальном слове. Предлагаем Вашему вниманию его рассуждения о силе и значении Воскресения Христова.

Каждый год в праздник светлого Воскресения Христова храмы наполняются людьми, пришедшими разделить торжество этого радостного события. В особенности же на праздник Пасхи в храмы приходит много людей нецерковных, некоторые – в первый раз. О том, как говорить им о чуде Воскресшего Бога и о смысле Христова Воскресения рассказывает протоиерей Олег Стеняев.

Каждый год в праздник светлого Воскресения Христова храмы наполняются людьми, пришедшими разделить торжество этого радостного события. В особенности же на праздник Пасхи в храмы приходит много людей нецерковных, некоторые – в первый раз. О том, как говорить им о чуде Воскресшего Бога и о смысле Христова Воскресения рассказывает протоиерей Олег Стеняев.

Крест Господень, распятие… Слуху уже давно привычны эти слова, связанные с казнью и страданиями Господа нашего Иисуса Христа. Но почему именно так Он решил спасти человечество? О том, что крест – не случаен, о пророчестве царя Давида о кресте, «содержащем всю вселенную», об истолковании тайны Креста апостолом Павлом писал в IV веке великий христианский мыслитель – святитель Григорий Нисский.

Крест Господень, распятие… Слуху уже давно привычны эти слова, связанные с казнью и страданиями Господа нашего Иисуса Христа. Но почему именно так Он решил спасти человечество? О том, что крест – не случаен, о пророчестве царя Давида о кресте, «содержащем всю вселенную», об истолковании тайны Креста апостолом Павлом писал в IV веке великий христианский мыслитель – святитель Григорий Нисский.  Услышим из глубины веков проповедь святого, и по сей день наставляющего нас к покаянию – преподобного Андрея, архиепископа Критского.

Услышим из глубины веков проповедь святого, и по сей день наставляющего нас к покаянию – преподобного Андрея, архиепископа Критского.

Нынешний век передовых технологий и научных открытий обеспечил человеку достаточно высокий уровень жизни. Однако истинной радости и удовлетворения – не принёс, и в этом причина разочарования, уныния и потери человеком смысла жизни. В наше время уныние поражает души многих людей, его последствия губительны. О том, что собой представляет этот духовный недуг, и как святые отцы учат его преодолевать, расскажет профессор Алексей Иванович Сидоров.

Нынешний век передовых технологий и научных открытий обеспечил человеку достаточно высокий уровень жизни. Однако истинной радости и удовлетворения – не принёс, и в этом причина разочарования, уныния и потери человеком смысла жизни. В наше время уныние поражает души многих людей, его последствия губительны. О том, что собой представляет этот духовный недуг, и как святые отцы учат его преодолевать, расскажет профессор Алексей Иванович Сидоров. Святитель Игнатий Брянчанинов называет молитву главным подвигом христианина. Но как молиться правильно? Давайте разбираться, с помощью изречений святителя Игнатия.

Святитель Игнатий Брянчанинов называет молитву главным подвигом христианина. Но как молиться правильно? Давайте разбираться, с помощью изречений святителя Игнатия.

В чем смысл Великого поста, если меняя род пищи, мы сохраняем невоздержанность, зависть, вражду, клевету, корыстолюбие? Об истинном посте – митрополит Платон Левшин (1737-1812).

В чем смысл Великого поста, если меняя род пищи, мы сохраняем невоздержанность, зависть, вражду, клевету, корыстолюбие? Об истинном посте – митрополит Платон Левшин (1737-1812).

«Пост мне вреден»; «Буду поститься, когда захочу, а не в установленные дни и сроки!»; «Возмещу отсутствие поста другим способом». В чем неправда этих аргументов против поста? И почему же воздержание крайне необходимо христианину? Предлагаем Вашему внимание слова о посте святителя Феофана Затворника

«Пост мне вреден»; «Буду поститься, когда захочу, а не в установленные дни и сроки!»; «Возмещу отсутствие поста другим способом». В чем неправда этих аргументов против поста? И почему же воздержание крайне необходимо христианину? Предлагаем Вашему внимание слова о посте святителя Феофана Затворника

В семинарии была проведена очередная экскурсия для группы преподавателей и студентов другого высшего учебного заведения.

В семинарии была проведена очередная экскурсия для группы преподавателей и студентов другого высшего учебного заведения.

Во Пскове прошла V Международная научно-практическая конференция, одним из предметов которой была организация молодежного движения псковских и московских студентов и семинаристов

Во Пскове прошла V Международная научно-практическая конференция, одним из предметов которой была организация молодежного движения псковских и московских студентов и семинаристов

В праздник Собора Архистратига Божия Михаила, офицерам Президентского полка была проведена экскурсия в Сретенском монастыре и семинарии.

В праздник Собора Архистратига Божия Михаила, офицерам Президентского полка была проведена экскурсия в Сретенском монастыре и семинарии.

В день памяти свт. Тихона и отцов Поместного Собора 1917-1918 гг. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил священническую хиротонию выпускника Сретенской духовной семинарии

В день памяти свт. Тихона и отцов Поместного Собора 1917-1918 гг. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил священническую хиротонию выпускника Сретенской духовной семинарии

В Москве прошла международная научно-практическая конференция «Новая культура коммуникаций в условиях цифровой и социокультурной глобализации: право, медиа и национальная идентичность».

В Москве прошла международная научно-практическая конференция «Новая культура коммуникаций в условиях цифровой и социокультурной глобализации: право, медиа и национальная идентичность».

В Сретенском монастыре прошла встреча тех, кто хочет помогать пациентам хосписов.

В Сретенском монастыре прошла встреча тех, кто хочет помогать пациентам хосписов.

В Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 25 ноября 2018 года проходит выставка «Сокровища музеев России».

В Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 25 ноября 2018 года проходит выставка «Сокровища музеев России».

Группа преподавателей и студентов Московской духовной академии посетила Сретенскую духовную семинарию

Группа преподавателей и студентов Московской духовной академии посетила Сретенскую духовную семинарию

Преподаватели и студенты Сретенской духовной семинарии вместе с братией Сретенского монастыря отслужили панихиду на могиле митрополита Питирима (Нечаева), со дня смерти которого прошло 15 лет, а также организовали посвященный владыке вечер памяти.

Преподаватели и студенты Сретенской духовной семинарии вместе с братией Сретенского монастыря отслужили панихиду на могиле митрополита Питирима (Нечаева), со дня смерти которого прошло 15 лет, а также организовали посвященный владыке вечер памяти.

В Центральном выставочном зале Манеж с 4 по 25 ноября 2018 года в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь ― ко Дню народного единства» пройдет выставка, на которой представлено около 280 экспонатов из 50 музеев России.

В Центральном выставочном зале Манеж с 4 по 25 ноября 2018 года в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь ― ко Дню народного единства» пройдет выставка, на которой представлено около 280 экспонатов из 50 музеев России.

XIII открытый конкурс изданий «Просвещение через книгу» прошел в Храме Христа Спасителя.

XIII открытый конкурс изданий «Просвещение через книгу» прошел в Храме Христа Спасителя.

Приведем основные монастырские уставы, рассмотренные нами, в виде систематизированных таблиц. Такая форма подачи материала позволяет наиболее наглядно продемонстрировать особенности правил разных авторов и их сходство в главных темах. Пользующийся таблицами уставов имеет возможность сравнить их по интересующим его темам и таким образом выбрать наиболее подходящий для себя вариант решения вопроса.

Приведем основные монастырские уставы, рассмотренные нами, в виде систематизированных таблиц. Такая форма подачи материала позволяет наиболее наглядно продемонстрировать особенности правил разных авторов и их сходство в главных темах. Пользующийся таблицами уставов имеет возможность сравнить их по интересующим его темам и таким образом выбрать наиболее подходящий для себя вариант решения вопроса.

Для многих современных обителей насущным становится вопрос о богослужебной жизни: при стремлении следовать Типикону назначается неопустительное исполнение всех его указаний, а продолжительность служб компенсируется необязательностью присутствия на них всем насельникам. Но более полезен пример других монастырей, где выделены определенные службы для обязательного присутствия всей братии, но не ежедневные. Так, в некоторых обителях исконно монашеское богослужение – полунощница – проводится три раза в неделю.

Для многих современных обителей насущным становится вопрос о богослужебной жизни: при стремлении следовать Типикону назначается неопустительное исполнение всех его указаний, а продолжительность служб компенсируется необязательностью присутствия на них всем насельникам. Но более полезен пример других монастырей, где выделены определенные службы для обязательного присутствия всей братии, но не ежедневные. Так, в некоторых обителях исконно монашеское богослужение – полунощница – проводится три раза в неделю.

Заканчивается устав новгородского Юрьева монастыря примечанием, необходимым для достижения цели правильной организации обители: «Устав сей ежегодно читать, по крайней мере, в три месяца один раз безотлагательно в трапезе, по назначению настоятеля». В современное время, к недоумению, складывается противоположная тенденция о полном забвении или вовсе не имении письменного устава в монастырях. Но, как отмечено опытными словами святых отцов, четко установленные правила жизни необходимы, особенно на первых порах, для успешного созидания обители.

Заканчивается устав новгородского Юрьева монастыря примечанием, необходимым для достижения цели правильной организации обители: «Устав сей ежегодно читать, по крайней мере, в три месяца один раз безотлагательно в трапезе, по назначению настоятеля». В современное время, к недоумению, складывается противоположная тенденция о полном забвении или вовсе не имении письменного устава в монастырях. Но, как отмечено опытными словами святых отцов, четко установленные правила жизни необходимы, особенно на первых порах, для успешного созидания обители.

Святитель Василий Великий заботился, прежде всего, о решении духовных вопросов и об утверждении нравственного совершенствования братии, опираясь при этом на священные тексты. И в наше время такой метод является наиболее подходящим для урегулирования монашеской жизни. Еще в XV веке преподобный Нил Сорский писал: «Ныне, по причине совершенного оскудения и обнищания духоносного, с большим трудом можно найти духовного наставника. Посему святые отцы повелели учиться от Божественных Писаний, слыша Самого Господа».

Святитель Василий Великий заботился, прежде всего, о решении духовных вопросов и об утверждении нравственного совершенствования братии, опираясь при этом на священные тексты. И в наше время такой метод является наиболее подходящим для урегулирования монашеской жизни. Еще в XV веке преподобный Нил Сорский писал: «Ныне, по причине совершенного оскудения и обнищания духоносного, с большим трудом можно найти духовного наставника. Посему святые отцы повелели учиться от Божественных Писаний, слыша Самого Господа».

В определенный момент, я понял, что хочу свою дальнейшую жизнь связать с церковным служением, что это именно то, что мне нужно. Конечно, те священники, которые служили в моем храме своим примером, своим ревностным служением и трепетным предстоянием перед Престолом Божиим лишь укрепляли во мне уверенность в правильности выбранного пути.

В определенный момент, я понял, что хочу свою дальнейшую жизнь связать с церковным служением, что это именно то, что мне нужно. Конечно, те священники, которые служили в моем храме своим примером, своим ревностным служением и трепетным предстоянием перед Престолом Божиим лишь укрепляли во мне уверенность в правильности выбранного пути.

До поступления в духовную семинарию я окончил художественную школу, прислуживал в алтаре, пел и читал на клиросе. Одним словом, моя жизнь уже тогда была тесно связана с Церковью. С самого детства я мечтал поступить в духовную школу. Эта мысль меня посетила, когда я учился еще в начальных классах общеобразовательной школы.

До поступления в духовную семинарию я окончил художественную школу, прислуживал в алтаре, пел и читал на клиросе. Одним словом, моя жизнь уже тогда была тесно связана с Церковью. С самого детства я мечтал поступить в духовную школу. Эта мысль меня посетила, когда я учился еще в начальных классах общеобразовательной школы.

Больше всего, конечно, вспоминаю свое детство – это были золотые годы. Учась в восьмом классе школы, я впервые, пусть еще тогда из любопытства, переступил порог храма. Его настоятель, молодой священник, встретил меня так, как будто я ходил туда много лет. И на следующий день (это было зимнее воскресное утро) я уже стоял в алтаре, облаченный в стихарь. С тех пор моя жизнь оказалась связанной с Церковью.

Больше всего, конечно, вспоминаю свое детство – это были золотые годы. Учась в восьмом классе школы, я впервые, пусть еще тогда из любопытства, переступил порог храма. Его настоятель, молодой священник, встретил меня так, как будто я ходил туда много лет. И на следующий день (это было зимнее воскресное утро) я уже стоял в алтаре, облаченный в стихарь. С тех пор моя жизнь оказалась связанной с Церковью.

Уполномоченный жаловался в Москву на то, что службы архиепископа Иоанна (Снычёва) слишком торжественны, проповеди слишком проникновенны, что в церквях стали петь как любительские хоры, так и платные, «на праздничных и воскресных службах участвовало по четыре-пять служителей культа, десятки хористов, всего на службы собиралось до 400–500 человек верующих прихожан, в числе которых были не только горожане, а и верующие из многих других населенных пунктов области».

Уполномоченный жаловался в Москву на то, что службы архиепископа Иоанна (Снычёва) слишком торжественны, проповеди слишком проникновенны, что в церквях стали петь как любительские хоры, так и платные, «на праздничных и воскресных службах участвовало по четыре-пять служителей культа, десятки хористов, всего на службы собиралось до 400–500 человек верующих прихожан, в числе которых были не только горожане, а и верующие из многих других населенных пунктов области».

В 1943 году архиепископа Иоанна (Братолюбова) освободили досрочно, но последствиями проведенных в заключении долгих 11 лет стали, с одной стороны, инвалидность, а с другой – дух, который теперь уже ничем невозможно было сломить. Владыка не боялся ни уполномоченных, ни палачей из госбезопасности, он служил Церкви самоотверженно, без страха перед грозящими новыми заключениями и самой смертью.

В 1943 году архиепископа Иоанна (Братолюбова) освободили досрочно, но последствиями проведенных в заключении долгих 11 лет стали, с одной стороны, инвалидность, а с другой – дух, который теперь уже ничем невозможно было сломить. Владыка не боялся ни уполномоченных, ни палачей из госбезопасности, он служил Церкви самоотверженно, без страха перед грозящими новыми заключениями и самой смертью.

После епископа Димитрия (Градусова) Ульяновскую епархию возглавил епископ Иларий (Ильин). Время его управления епархией ознаменовалось волной закрытия храмов. Однако это спровоцировало активизацию церковного «подполья». Чтобы противостоять распространению деятельности незарегистрированных священнослужителей, начальник областного управления НКГБ лично выдвигал предложения об открытии храмов. Однако власти не вняли этим предложениям, и как следствие – количество храмов и духовенства сокращалось все сильнее, а количество нелегального духовенства увеличивалось с каждым днем.

После епископа Димитрия (Градусова) Ульяновскую епархию возглавил епископ Иларий (Ильин). Время его управления епархией ознаменовалось волной закрытия храмов. Однако это спровоцировало активизацию церковного «подполья». Чтобы противостоять распространению деятельности незарегистрированных священнослужителей, начальник областного управления НКГБ лично выдвигал предложения об открытии храмов. Однако власти не вняли этим предложениям, и как следствие – количество храмов и духовенства сокращалось все сильнее, а количество нелегального духовенства увеличивалось с каждым днем.

Самыми благодатными послушаниями для себя я считаю послушания ризничего и пономаря, потому что я тогда часто мог находиться в алтаре. Полезным для меня стало и преподавание в воскресной школе при Сретенском монастыре. Я рассказывал ребятам о богослужении, о том, что сам знал, что трогало лично меня. Теперь уже нет послушания ночного дежурства по храму, но я помню такие ночи на первом курсе. Хоть очень клонило в сон, и спал в храме в середине ночи, но большинство времени можно было сидеть или ходить по храму и спокойно, например, молиться, когда ты в церкви один.

Самыми благодатными послушаниями для себя я считаю послушания ризничего и пономаря, потому что я тогда часто мог находиться в алтаре. Полезным для меня стало и преподавание в воскресной школе при Сретенском монастыре. Я рассказывал ребятам о богослужении, о том, что сам знал, что трогало лично меня. Теперь уже нет послушания ночного дежурства по храму, но я помню такие ночи на первом курсе. Хоть очень клонило в сон, и спал в храме в середине ночи, но большинство времени можно было сидеть или ходить по храму и спокойно, например, молиться, когда ты в церкви один.

В 1930 году Ульяновским преосвященным стал епископ Митрофан (Гринев), его Мелекесским викарием – епископ Амвросий (Казанский). А в злосчастном 1932 году епархия лишилась не только своих храмов, но и архиереев: епископ Митрофан был арестован, а Мелекесский епископ Амвросий скончался.

В 1930 году Ульяновским преосвященным стал епископ Митрофан (Гринев), его Мелекесским викарием – епископ Амвросий (Казанский). А в злосчастном 1932 году епархия лишилась не только своих храмов, но и архиереев: епископ Митрофан был арестован, а Мелекесский епископ Амвросий скончался.

Во второй половине 1920-х годов в Ульяновске было три епархии: патриаршая, обновленческая и григорианская. Власти поддерживали обновленцев, преследовали «тихоновцев», всячески старались продлить раскол и нестроение в епархии.

Во второй половине 1920-х годов в Ульяновске было три епархии: патриаршая, обновленческая и григорианская. Власти поддерживали обновленцев, преследовали «тихоновцев», всячески старались продлить раскол и нестроение в епархии.

Архиепископ Александр (Трапицын) стоял во главе Симбирской епархии в один из самых, пожалуй, неспокойных периодов ее существования, когда управление Церковью захватили обновленцы. Его преследовали угрозы, доносы, смещения. Но и отстраненный от управления епархией, он оставался в Симбирске, продолжая окормлять верную паству.

Архиепископ Александр (Трапицын) стоял во главе Симбирской епархии в один из самых, пожалуй, неспокойных периодов ее существования, когда управление Церковью захватили обновленцы. Его преследовали угрозы, доносы, смещения. Но и отстраненный от управления епархией, он оставался в Симбирске, продолжая окормлять верную паству.

В 1918 году в Симбирске были закрыты все домовые церкви, Симбирское духовное училище и епархиальное женское училище, а также Симбирская духовная семинария. Студенты и выпускники училища и семинарии, будучи священниками, диаконами и псаломщиками епархии, гибли целыми курсами, а образованного духовенства оставалось все меньше. С 1917 до середины 1920-х годов происходили массовые убийства духовенства без составления каких-либо документов, поэтому теперь удается установить лишь немногие имена убитых.

В 1918 году в Симбирске были закрыты все домовые церкви, Симбирское духовное училище и епархиальное женское училище, а также Симбирская духовная семинария. Студенты и выпускники училища и семинарии, будучи священниками, диаконами и псаломщиками епархии, гибли целыми курсами, а образованного духовенства оставалось все меньше. С 1917 до середины 1920-х годов происходили массовые убийства духовенства без составления каких-либо документов, поэтому теперь удается установить лишь немногие имена убитых.

7 декабря 1874 года епископ Феоктист (Попов) прибыл на Симбирскую кафедру, которой он управлял восемь лет. Преосвященный Феоктист был выдающимся по ревности администратором. Сразу по прибытии на кафедру он совершил объезд епархии и запомнил в лицо все свое духовенство. Благодаря постоянным таким объездам он был хорошо знаком с состоянием всех приходов в епархии.

7 декабря 1874 года епископ Феоктист (Попов) прибыл на Симбирскую кафедру, которой он управлял восемь лет. Преосвященный Феоктист был выдающимся по ревности администратором. Сразу по прибытии на кафедру он совершил объезд епархии и запомнил в лицо все свое духовенство. Благодаря постоянным таким объездам он был хорошо знаком с состоянием всех приходов в епархии.

За десять лет управления епархией архиепископ Анатолий (Максимович) успел сделать многое. Главным делом его жизни стало учреждение Симбирской духовной семинарии. 15 сентября 1841 года произошло другое важное событие – был освящен Свято-Троицкий кафедральный собор – храм-памятник героям Отечественной войны 1812 года.

За десять лет управления епархией архиепископ Анатолий (Максимович) успел сделать многое. Главным делом его жизни стало учреждение Симбирской духовной семинарии. 15 сентября 1841 года произошло другое важное событие – был освящен Свято-Троицкий кафедральный собор – храм-памятник героям Отечественной войны 1812 года.

Серию публикаций дипломов выпускников Сретенской духовной семинарии продолжает работа выпускника 2009 года Ильи Косых (научный руководитель – профессор О.Ю. Васильева). Исследование деятельности Симбирских (Ульяновских) архиереев опирается на документы и материалы, хранящиеся в Государственном архиве Ульяновской области и в Ульяновской краеведческой библиотеке.

Серию публикаций дипломов выпускников Сретенской духовной семинарии продолжает работа выпускника 2009 года Ильи Косых (научный руководитель – профессор О.Ю. Васильева). Исследование деятельности Симбирских (Ульяновских) архиереев опирается на документы и материалы, хранящиеся в Государственном архиве Ульяновской области и в Ульяновской краеведческой библиотеке.

Аналитическое прочтение творений святых отцов, попытка осмысления главного вектора их мышления создают предпосылки для выявления общности идей современной науки и естественнонаучных прозрений святых отцов. Это, по нашему мнению, может стать наиболее конструктивным элементом в диалоге между наукой и богословием.

Аналитическое прочтение творений святых отцов, попытка осмысления главного вектора их мышления создают предпосылки для выявления общности идей современной науки и естественнонаучных прозрений святых отцов. Это, по нашему мнению, может стать наиболее конструктивным элементом в диалоге между наукой и богословием.

К вере я пришел в юном возрасте 13 лет. Этому способствовало открытие храма напротив моего дома – храма архангела Михаила в Тропареве, известного многим москвичам по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром»? Это был первый храм в Москве, открытый после 1946

К вере я пришел в юном возрасте 13 лет. Этому способствовало открытие храма напротив моего дома – храма архангела Михаила в Тропареве, известного многим москвичам по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром»? Это был первый храм в Москве, открытый после 1946