2438

24 мая Святая Церковь молитвенно чтит равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Святой Кирилл – Небесный покровитель Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

26 декабря 1974 года решением Патриарха Московского и всея Руси Пимена (Извекова) и Священного Синода 28-летний архимандрит Кирилл был назначен ректором Ленинградских духовных школ. Он стал самым молодым ректором в истории академии. В те годы в Ленинградской духовной академии учился отец Серафимы Муравьевой, нашего постоянного автора. Она делится с нами его воспоминаниями об учебе и нынешнем Святейшем Патриархе.

В 2013–2014 учебном году как гром среди ясного неба грянуло известие: всех студентов Московской и Санкт-Петербургской духовных академий ждет распределение. Оно и раньше было. Только раньше-то отправляли обратно, в ту епархию из которой приехал. Теперь же рассылали по окраинам необъятной Родины. Говорили даже, что кто-то едет в Анадырь, на Чукотку. Да и остальным не лучше: кого отправят на север, кого на Дальний Восток… Известие это повергло всех в уныние, несмотря на то что «ссылали» всего на два года, потом можно было вернуться домой. Девушек из регентского и иконописного отделений это тоже касалось: если они выходили замуж за выпускника, им приходилось разделять участь мужа.

Сколько было разговоров, сетований на разрушенные планы, сколько опасений. Усугублялось все тем, что приговоры обжалованию не подлежали. Даже при наличии связей. Одним словом, распределение стало самой обсуждаемой темой того года.

С одной стороны, понять студентов несложно – неизвестность и впрямь страшит. С другой – разве не вверяли они себя воле Божией уже в самый момент поступления в духовную школу? Оказалось, что на практике не так просто принять волю Божию.

Как бы то ни было, все понимали: бесплатное обучение, питание, проживание и даже одежду (ношение формы обязательно для всех) нужно отрабатывать, хочешь ты того или нет. Вот и выпускной: радость пополам с растерянностью.

После службы традиционный актовый час с поздравительными речами, последними наставлениями и вручением дипломов. Студенты хоть и стараются слушать внимательно, но предчувствие свободы, для кого насовсем, а для кого на лето, не дает сосредоточиться. В концертном зале легкий гул голосов, скрип кресел, шуршание. Это не перекрывает речей, а идет тихим отчетливым фоном. И вдруг все затихает.

Все, кроме неспешной речи одного из старейших преподавателей академии – протоиерея Богдана Сойко. Он – выпускник 1964 года, а это разгар хрущевских гонений на Церковь. Первый секретарь ЦК КПСС, если вы помните, тогда обещал последнего попа показать по телевизору. Совсем другая эпоха, уже такая далекая, что кажется нереальной. Говорит отец Богдан просто, без обычной для ситуации торжественности:

– Я знаю, как вы переживаете по поводу распределения: «Куда пошлют? Как поедем? Как там будем?» То, что вас это волнует, можно понять. Но, видите ли, когда я заканчивал академию, проблема была совсем другая. Нас никто и нигде не ждал. Ехать было некуда. Просто не было приходов, готовых нас принять. Вообще. Нам так хотелось быть где-нибудь нужными, чтобы нас ждали так, как ждут сейчас вас. Но тогда большую часть уцелевших после революции храмов закрыли. Нам оставалось только надеяться, что появится хоть какое-то место. Мы подолгу ждали рукоположения. И были рады отправиться хоть на край света, чтобы иметь возможность служить. Вас сейчас рукополагают в священники почти сразу, а я шел к этому больше 10 лет...

Сложно сказать, как восприняли его слова выпускники. Изменилось ли их отношение к происходящему, произошло ли переосмысление. Как бы то ни было, он заставил всех студентов задуматься.

Мы были рады отправиться хоть на край света, чтобы иметь возможность служить

Я училась тогда на третьем курсе регентского отделения – еще не выпускница, но уже на пороге. Мне предстояло уехать с будущим мужем в Хабаровск. И хоть лично меня это не тревожило, всем прочим, отъезжающим в неизвестность, я искренне сочувствовала. Теперь же ситуация предстала передо мной совсем в другом свете.

Отец Богдан деликатно указал нам на наше малодушие и напомнил:

– о тех, чьими преемниками мы стали (как раз в то время была написана икона всех святых выпускников Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии);

– о нашем предназначении, с которым мы согласились, поступая именно сюда;

– о том, что мы слишком быстро привыкли к жизни без серьезных трудностей, а ведь не так много времени прошло с тех пор, когда само поступление в наше учебное заведение было исповедничеством.

Это только то, что касается студентов, а о преподавателях и начальстве говорить нечего.

К сожалению, мне в голову не приходило расспрашивать отца Богдана о времени его учебы подробнее. Кроме того, у меня не было такой возможности: он не преподавал на регентском отделении. Зато от других мы слышали, что решение о закрытии ЛДА в 60-е годы было принято окончательное.

И когда ситуация стала критической, владыка Никодим (Ротов) открыл факультет иностранных студентов. Его основу составили чернокожие студенты из Африки. А с Африкой у советского правительства были самые что ни на есть дружеские отношения.

Решение владыки Никодима спасло духовную академию. Теперь закрывать ее было нельзя, это не вписывалось в направление международной политики СССР.

И все были очень рады такой победе. Только старенькие преподаватели, начавшие свою педагогическую деятельность еще до революции, не переставали поражаться, встречая в коридорах босых и порой полуодетых африканцев, распевающих свои песни под бубен.

Да, я мало что могу рассказать об академии 60-х годов. Зато у меня есть возможность описать ситуацию конца 70-х, поскольку мои родители, тети и дяди учились именно тогда. Вопрос о существовании самого учебного заведения уже не стоял так остро, но суть проблемы оставалась прежней: все студенты и преподаватели, оказываясь здесь, бросали вызов остальному миру. А каждый поступающий становился в глазах общественности персоной нон грата.

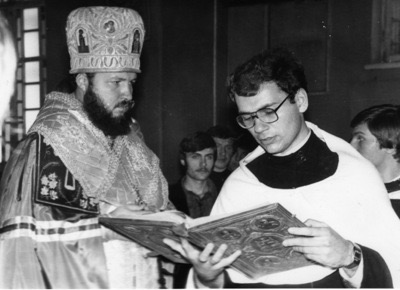

В то же время это был счастливый период ректорства владыки Кирилла (Гундяева). Насколько я знаю, его любили все студенты. И до сих пор они вспоминают о нем с неизменным теплом и благодарностью. (А поскольку мы выросли на рассказах наших родителей и их друзей об их студенческой жизни, никогда не сомневались, что лучшего учебного заведения нет на всем белом свете, потому-то однажды я тоже оказалась здесь.) Впрочем, проще понять обстоятельства того времени на конкретном примере, поэтому я расскажу вам историю своего отца, протоиерея Сергия. Он был студентом Ленинградской духовной семинарии и академии с 1979 по 1986 год. Обстоятельства его поступления и учебы скорее правило, чем исключение. Многие сталкивались в то время с похожими трудностями, а некоторые – и с куда худшими.

Все студенты и преподаватели, оказываясь здесь, бросали вызов остальному миру

...Сергею было 12 лет, когда он в первый и последний раз оказался в отделении милиции. Случилось это в пасхальную ночь. Почему он в тот, 1972 год решил отправиться в Троице-Сергиеву лавру один, сказать сложно. По неосторожности он наткнулся на заградительный отряд, следивший, чтобы в храмах не было молодежи.

Сознательные товарищи отлавливали ребят до 18 лет и отправляли в отделение, находившееся тут же, прямо в стенах Лавры. После службы совсем юного тогда Сережу забрала знакомая бабушка. Родители об инциденте даже не узнали. Если вы думаете, что это событие заставило мальчика сомневаться в выборе дальнейшего пути, вы ошибаетесь. Еще в выпускном классе Сергей получил благословение духовника, схиигумена Саввы (Остапенко), на поступление в семинарию, что полностью совпадало с его намерением.

Молодой человек подал документы в МДА... и что тут началось! Пошли вопросы и беседы в соответствующих органах. Документы абитуриента были подняты и исследованы. Звонили в школу, в семинарию, разговаривали с родителями. Пытались выяснить, каким образом и в какой момент один из лучших выпускников школы № 8 города Загорска свернул с истинного пути и решил испортить им статистику. Очень скоро Сергею стало ясно: шансов поступить нет. Его просто не зачислят, слишком уж большие проблемы с этим связаны.

...На следующий год Сергей поехал в Ленинград. Наученный горьким опытом, он подал документы в последний момент, чтобы соответствующие товарищи не успели разобраться, что к чему. Вступительные экзамены, где собеседование было определяющим, прошли успешно. Однако на следующий день Сергей не обнаружил своего имени в списках поступивших. Тогда он бросился к ректору, владыке Кириллу, нынешнему Патриарху Московскому и всея Руси. Тот внимательно выслушал и велел прийти на следующий день. Уж как удалось владыке решить эту проблему, сказать сложно, но именно ему Сергей обязан своим зачислением. Кстати, взяли его сразу во второй класс: знаний у него, верующего с детства, было значительно больше, чем у большинства абитуриентов.

Нам трудно сейчас представить, какой радостью была для студентов возможность оказаться среди единомышленников. Их убеждения, над которыми раньше смеялись и которые осуждали, теперь воспринимались как норма. Не было больше необходимости защищаться, обходить острые углы в общении. При этом их не изолировали от остального мира и сами они к этому не стремились.

Руководство духовной академии, по благословению ректора, регулярно закупало абонементы на концерты и спектакли. Поощрялись совместные поездки по окрестностям Ленинграда, экскурсии по городу и музеям.

Как я понимаю, все пользовались открывающимися возможностями с большим удовольствием. Родители рассказывали нам, как они, будучи уже женихом и невестой, попали на оперу «Турандот» в исполнении гастрольной труппы La Scala. Мама плакала от восторга, настолько хорошо они пели. А ведь такие билеты были в буквальном смысле на вес золота. Вообще, владыка Кирилл стремился создать в академии семейную атмосферу, чтобы каждый студент ощущал себя здесь как дома. Сам он читал лекции только для академистов, но присутствовал на всех экзаменах – не только вступительных и выпускных, но также промежуточных. Интересовался судьбой и успехами каждого ученика.

Владыка ввел традицию совершать каждую среду вечерню с акафистом Божией Матери. Богослужение это студенты могли посещать по желанию, но собирались на нем, как правило, все. И с особенной радостью ждали проповеди владыки ректора, которой он завершал акафист.

Владыка интересовался судьбой и успехами каждого ученика

Я много раз слышала о том, что ректор всегда был открыт для беседы со студентами, знал каждого в лицо (все же именно он принимал решение, кого брать, а кого нет), всегда был доброжелателен и для всех находил теплые слова. Встретиться с ним было большой радостью, все бежали к нему, едва завидев.

Его любили настолько, что, когда в 1984 году владыку Кирилла переводили на Смоленскую кафедру, прощаясь с ним, плакали все ученицы регентского отделения. Регентская школа была его детищем: он убедил в необходимости ее открытия начальство светское и церковное. Кроме явных и существенных преобразований, были введены небольшие, житейские, но очень приятные традиции: общие трапезы во главе с ректором, особенное меню с мороженым по праздникам (а на Пасху даже полагался бокал вина каждому), концерты, которые студенты организовывали сами, вечера встреч. Несомненно, были и сложности, проблемы, конфликты. Просто все они отступали, теряли остроту перед преимуществами студенческой жизни тех лет.

...Возвращаюсь к нашему студенту – Сергею. Он закончил семинарию, поступил в академию и был призван в армию на строительство Байкало-Амурской магистрали в 1981 году. Через два года вернулся, чтобы продолжить обучение. Тогда владыка взял его иподиаконом. Я прочла его дневник той поры. Весь он состоит из описания служб, песнопений, с указаниями цветов облачений.

Как-то отец Сергий сказал мне:

– Знаешь, каким счастьем стала тогда для меня возможность не только присутствовать на богослужениях, но и участвовать в них. Особенно Великим постом, ведь когда я учился в школе, я не мог посещать храм по будням. Это было настоящее чудо!

Без сомнения, такому отношению к служению студенты учились и у своих преподавателей в священном сане. Показателен в этом смысле пример владыки Кирилла. Однажды во время Литургии ему стало плохо с сердцем. Настолько, что он вынужден был лечь на пол прямо в алтаре. Вызвали скорую. Приехали врачи, осмотрели на месте и стали настаивать на госпитализации. Владыка отказался:

– Пока не причащусь, никуда не поеду.

И никакие уговоры на него подействовать не могли. После Причастия его увезли.

Для нас, нынешних студентов, проблемы, с которыми сталкивалась наша духовная школа весь прошлый век, стали историей. Той самой, которую мы изучаем и считаем, что к нам она имеет опосредованное отношение. Перед нами не стоит выбор: благополучие или служение. В отличие от старшего поколения, мы не рады трудностям и стараемся избежать их по возможности. Вроде бы, это хорошо, что проблемы позади, а с другой стороны... К чему мы готовы сейчас? Стало ли у нас больше доверия Богу? Есть ли та безоговорочная преданность, которую имели наши наставники? Умеем ли мы быть благодарными и радостными, вопреки всему? Дай Бог, чтобы это было так.

Источник: Сретенский монастырь