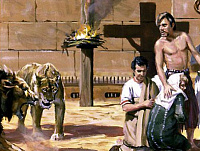

Миссионерская деятельность в Малой Азии, Египте, Персии, Италии, Испании, Галлии. Гонения на христиан в Римской империи. Лекция и ответы на вопросы.

Миссионерская деятельность в Малой Азии, Египте, Персии, Италии, Испании, Галлии. Гонения на христиан в Римской империи. Лекция и ответы на вопросы.

Миссионерская деятельность в Малой Азии, Египте, Персии, Италии, Испании, Галлии. Гонения на христиан в Римской империи. Лекция и ответы на вопросы.

Миссионерская деятельность в Малой Азии, Египте, Персии, Италии, Испании, Галлии. Гонения на христиан в Римской империи. Лекция и ответы на вопросы.

От Пятидесятницы до иудейских войн. Лекция и ответы на вопросы.

От Пятидесятницы до иудейских войн. Лекция и ответы на вопросы.

1 сентября 2015 года начал работу портал Сретенской духовной семинарии, созданный ее студентами.

1 сентября 2015 года начал работу портал Сретенской духовной семинарии, созданный ее студентами.

Православные просветительские курсы (ВИДЕО, ФОТО)

Православные просветительские курсы (ВИДЕО, ФОТО)Душа за порогом смерти, Второе пришествие Христа, Страшный Суд, вечные страдания и блаженство.

Православные просветительские курсы

Православные просветительские курсыЭтапы духовной жизни, церковные таинства, аскетические средства. Лекция и ответы на вопросы.

Евхаристия, Церковь, семья, любовь. Лекция и ответы на вопросы.

Евхаристия, Церковь, семья, любовь. Лекция и ответы на вопросы.

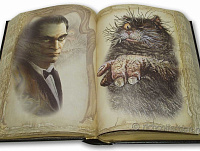

Беседа 2-я о русской литературе (+ВИДЕО)

Беседа 2-я о русской литературе (+ВИДЕО)Дома непременно должны быть те книги, к которым «в минуту жизни трудную» протянул руку, взял и почитал, или же те, которые постоянно подпитывают наше сознание, наш интеллект.

Православные просветительские курсы

Православные просветительские курсыМиссионерские путешествия апостола Павла и его Послания. Лекция и ответы на вопросы.

Православные просветительские курсы

Православные просветительские курсыСобытия от Воскресения Господа до сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы. Лекция и ответы на вопросы.

Православные просветительские курсы

Православные просветительские курсыТайная Вечеря. Суд над Иисусом Христом. Лекция и ответы на вопросы.

Беседы о русской литературе (+ВИДЕО)

Беседы о русской литературе (+ВИДЕО)Напиши свою пьесу с тем же самым сюжетом и ставь ее, но не надо искажать тот смысл, который закладывал автор!

Православные просветительские курсы

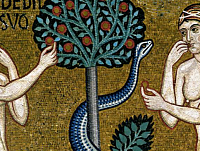

Православные просветительские курсыТайна Искупления и способы ее изъяснения. Христос – Агнец, Новый Адам и Премудрость. Лекция и ответы на вопросы.

Беседы о русской литературе

Беседы о русской литературеРусская литература гораздо важнее, чем европейская. Неслучайно XIX век русской литературы в мировом контексте считается «золотым веком».

Православные просветительские курсы

Православные просветительские курсыЛекция и ответы на вопросы.

Жизнь монастырей очень тесно связана с жизнью данного, конкретного государства, с его политикой по отношению к Церкви, выраженной в идеологии и, как следствие, в ее законодательстве. Так, до революции государство поддерживало монастыри, после революции – физически уничтожало». Сегодня государство относится к монастырям и монашеству толерантно, то есть в духе западной доктрины нейтральности ко всему духовному и антидуховному.

Жизнь монастырей очень тесно связана с жизнью данного, конкретного государства, с его политикой по отношению к Церкви, выраженной в идеологии и, как следствие, в ее законодательстве. Так, до революции государство поддерживало монастыри, после революции – физически уничтожало». Сегодня государство относится к монастырям и монашеству толерантно, то есть в духе западной доктрины нейтральности ко всему духовному и антидуховному.

На Всероссийском монашеском съезде 1909 года и на Поместном Соборе Русской Церкви 1917–1918 годов были приняты важнейшие решения, касающиеся духовной жизни монастырей, определяющие и регламентирующие порядок жизни в них, в том числе и вопросы приема в монастырь и снятия монашеского сана. Для русского монашества решения эти имели колоссальное оздоравливающее значение, ибо они заложили основу его будущего духовного возрождения.

На Всероссийском монашеском съезде 1909 года и на Поместном Соборе Русской Церкви 1917–1918 годов были приняты важнейшие решения, касающиеся духовной жизни монастырей, определяющие и регламентирующие порядок жизни в них, в том числе и вопросы приема в монастырь и снятия монашеского сана. Для русского монашества решения эти имели колоссальное оздоравливающее значение, ибо они заложили основу его будущего духовного возрождения.

Уже в самом начале существования на Руси христианства и монашества монастырская жизнь оригинальным образом комбинировалась с приходскою в тех монастырях и монашеских слободках, которые представляли собой одновременно и монастырь, и приходскую церковь.

Уже в самом начале существования на Руси христианства и монашества монастырская жизнь оригинальным образом комбинировалась с приходскою в тех монастырях и монашеских слободках, которые представляли собой одновременно и монастырь, и приходскую церковь.

«Позволительно христианину избрать подвижническое житие и, по оставлении многомятежной бури житейских дел, вступить в монастырь и пострищися по образу монашескому, аще бы и обличен был в каком-либо грехопадении. Ибо Спаситель наш Бог рек: грядущаго ко Мне не изжену вон. Понеже убо монашеское житие изображает нам жизнь покаяния, то искренно присоединяющегося к оному одобряем; и никакой прежний образ жизни не воспрепятствует ему исполнить свое намерение» (43-е правило VI Вселенского Собора).

«Позволительно христианину избрать подвижническое житие и, по оставлении многомятежной бури житейских дел, вступить в монастырь и пострищися по образу монашескому, аще бы и обличен был в каком-либо грехопадении. Ибо Спаситель наш Бог рек: грядущаго ко Мне не изжену вон. Понеже убо монашеское житие изображает нам жизнь покаяния, то искренно присоединяющегося к оному одобряем; и никакой прежний образ жизни не воспрепятствует ему исполнить свое намерение» (43-е правило VI Вселенского Собора).

При святителе Василии Великом, усовершенствовавшем правила приема в монастырь и испытания ищущих пути иноческого, постриг превращается из частного дела в общецерковное: вступающий на путь отречения от мира дает клятву верности пред Богом и людьми, так что нарушитель обетов является нарушителем клятвы, данной Церкви и Богу. Постриг приобретает силу публичного акта. В этом акте вся Церковь становится поручительницей пред Богом за монаха. После такого акта инок уже не в праве нарушить обет.

При святителе Василии Великом, усовершенствовавшем правила приема в монастырь и испытания ищущих пути иноческого, постриг превращается из частного дела в общецерковное: вступающий на путь отречения от мира дает клятву верности пред Богом и людьми, так что нарушитель обетов является нарушителем клятвы, данной Церкви и Богу. Постриг приобретает силу публичного акта. В этом акте вся Церковь становится поручительницей пред Богом за монаха. После такого акта инок уже не в праве нарушить обет.

Преп. Пахомий Великий организовал первый общежительный монастырь. Произошло это посредством откровения свыше. Сначала преп. Пахомий во сне услышал голос, говоривший ему, чтобы он основал монастырь на том месте, где он в тот момент находился (а это место называлось Табенниси), а затем в видении предстал ему ангел и вручил медную дощечку, на которой были написаны первые правила иноческого общежития.

Преп. Пахомий Великий организовал первый общежительный монастырь. Произошло это посредством откровения свыше. Сначала преп. Пахомий во сне услышал голос, говоривший ему, чтобы он основал монастырь на том месте, где он в тот момент находился (а это место называлось Табенниси), а затем в видении предстал ему ангел и вручил медную дощечку, на которой были написаны первые правила иноческого общежития.

Редакция сайта «Православие.Ру» продолжает серию публикаций дипломов выпускников Сретенской духовной семинарии, начатую несколько лет назад и вызвавшую большой интерес у читателей. Предлагаем вниманию работу иеродиакона Никона (Горохова) «Вступление в монашество и выход из него», которая посвящена чрезвычайно актуальным и злободневным проблемам современной церковной жизни.

Редакция сайта «Православие.Ру» продолжает серию публикаций дипломов выпускников Сретенской духовной семинарии, начатую несколько лет назад и вызвавшую большой интерес у читателей. Предлагаем вниманию работу иеродиакона Никона (Горохова) «Вступление в монашество и выход из него», которая посвящена чрезвычайно актуальным и злободневным проблемам современной церковной жизни.

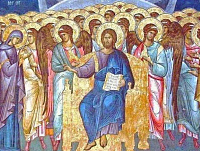

Значение снисхождения Святого Духа можно без преувеличения назвать чрезвычайным. Ведь этот день явился подлинным рождением Христовой Церкви. С этого дня Церковь, созданная не тщетой человеческих толкований и умствований, но Божией волей, непрерывно росла и утверждалась – прежде всего, благодатью Святого Духа. Вероучение о Христе приобрело прочнейшее основание, которое невозможно было поколебать уже ничем.

Значение снисхождения Святого Духа можно без преувеличения назвать чрезвычайным. Ведь этот день явился подлинным рождением Христовой Церкви. С этого дня Церковь, созданная не тщетой человеческих толкований и умствований, но Божией волей, непрерывно росла и утверждалась – прежде всего, благодатью Святого Духа. Вероучение о Христе приобрело прочнейшее основание, которое невозможно было поколебать уже ничем.

Вознесение Господа Иисуса Христа на небо относится к знаменательнейшим событиям священной истории. После него видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. И, разумеется, это не могло не быть отмечено отдельным праздником.

Вознесение Господа Иисуса Христа на небо относится к знаменательнейшим событиям священной истории. После него видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. И, разумеется, это не могло не быть отмечено отдельным праздником.

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» – одно из самых прелестных (в исконном значении этого слова) произведений русской литературы. Московские приключения героев параллельны не только тем, что описаны в сочинении об Иешуа Га-Ноцри как некогда свершившиеся, но и богослужениям Страстной седмицы. События в романе, профанирующем евангельскую историю, начинаются 1 мая 1929 года – 80 лет назад.

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» – одно из самых прелестных (в исконном значении этого слова) произведений русской литературы. Московские приключения героев параллельны не только тем, что описаны в сочинении об Иешуа Га-Ноцри как некогда свершившиеся, но и богослужениям Страстной седмицы. События в романе, профанирующем евангельскую историю, начинаются 1 мая 1929 года – 80 лет назад.

Он очень долго шел к принятию пострига, много думал, колебался. Вначале он мечтал о женатом священстве. Конечно, на принятие пострига во многом повлияло общение с владыкой Феофаном. В «Божиих людях» митрополит Вениамин говорит и о том, что монашество ему предсказали старцы – например, валаамский старец Никита.

Он очень долго шел к принятию пострига, много думал, колебался. Вначале он мечтал о женатом священстве. Конечно, на принятие пострига во многом повлияло общение с владыкой Феофаном. В «Божиих людях» митрополит Вениамин говорит и о том, что монашество ему предсказали старцы – например, валаамский старец Никита.

Катехизис – это «книга, содержащая краткое изложение основных истин христианской веры и морали в простой и ясной форме, обычно в виде вопросов и ответов». Такое определение слову дает большинство словарей современного русского языка. Причем в некоторых из них слово приводится в двух вариантах: катехизис и катихизис. С чем связано существование в языке двух вариантов одного и того же слова?

Катехизис – это «книга, содержащая краткое изложение основных истин христианской веры и морали в простой и ясной форме, обычно в виде вопросов и ответов». Такое определение слову дает большинство словарей современного русского языка. Причем в некоторых из них слово приводится в двух вариантах: катехизис и катихизис. С чем связано существование в языке двух вариантов одного и того же слова?

На вопрос, почему одна из сельских улиц в Липецкой области названа Афóны, поначалу ото всех информантов приходилось слышать однотипное и абсолютно непозитивнное: шут яго зная – старая названья. А позже в разговоре о ландшафтных особенностях этой местности выяснялось, что Афоны стоят на очень высоком, крутом берегу реки – как бы на горе. И тогда они вписались в ряд тех традиционных для деревенской микротопонимии названий, что связаны с религией.

На вопрос, почему одна из сельских улиц в Липецкой области названа Афóны, поначалу ото всех информантов приходилось слышать однотипное и абсолютно непозитивнное: шут яго зная – старая названья. А позже в разговоре о ландшафтных особенностях этой местности выяснялось, что Афоны стоят на очень высоком, крутом берегу реки – как бы на горе. И тогда они вписались в ряд тех традиционных для деревенской микротопонимии названий, что связаны с религией.

Накануне Дня славянской письменности и культуры, который в последние годы приобрел не только общецерковное, но и государственное значение, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель Сретенской Духовной Семинарии и ПСТГУ Л.И. Маршева дала интервью корреспондентам Первого канала. Оно было посвящено истории и перспективам церковнославянского языка и его значению для развития современного русского языка.

Накануне Дня славянской письменности и культуры, который в последние годы приобрел не только общецерковное, но и государственное значение, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель Сретенской Духовной Семинарии и ПСТГУ Л.И. Маршева дала интервью корреспондентам Первого канала. Оно было посвящено истории и перспективам церковнославянского языка и его значению для развития современного русского языка.

14 декабря в Сретенской духовной семинарии состоялось совещание, посвященное вопросу актуализации магистерских программ в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 48.04.01 Теология.

2 декабря в Сретенской духовной семинарии состоялось заседание кафедры богословских дисциплин. Участники обсудили проект кафедральной конференции, которая пройдет в апреле 2021 года, студенты 2 курса магистратуры представили отчет по научной работе.

2 декабря в Сретенской духовной семинарии состоялось заседание кафедры богословских дисциплин. Участники обсудили проект кафедральной конференции, которая пройдет в апреле 2021 года, студенты 2 курса магистратуры представили отчет по научной работе.

2 декабря в Сретенской семинарии прошло заседание, посвященное открытию аспирантуры. На встрече обсуждалось содержание основной образовательной программы аспирантуры, алгоритм и сроки ее разработки и начала реализации.

2 декабря в Сретенской семинарии прошло заседание, посвященное открытию аспирантуры. На встрече обсуждалось содержание основной образовательной программы аспирантуры, алгоритм и сроки ее разработки и начала реализации. 30 ноября прошло заседание кафедры церковно-практических и общих гуманитарных дисциплин Сретенской духовной семинарии. Участники в онлайн-режиме обсудили вопросы дистанционного обучения.

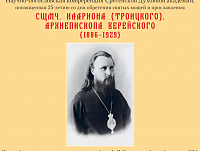

30 ноября прошло заседание кафедры церковно-практических и общих гуманитарных дисциплин Сретенской духовной семинарии. Участники в онлайн-режиме обсудили вопросы дистанционного обучения. 28 декабря – день памяти сщмч. Илариона, архиепископа Верейского. О его подвижническом служении в годы советской власти мы беседуем с кандидатом исторических наук, доцентом Сретенской духовной семинарии священником Димитрием Сафоновым.

28 декабря – день памяти сщмч. Илариона, архиепископа Верейского. О его подвижническом служении в годы советской власти мы беседуем с кандидатом исторических наук, доцентом Сретенской духовной семинарии священником Димитрием Сафоновым.

Сегодня, 28 ноября, – начало Рождественского поста. Об этом периоде в жизни христианина Дмитрий Дементьев побеседовал с протоиереем Алексием Кругликом, преподавателем Сретенской духовной семинарии.

Сегодня, 28 ноября, – начало Рождественского поста. Об этом периоде в жизни христианина Дмитрий Дементьев побеседовал с протоиереем Алексием Кругликом, преподавателем Сретенской духовной семинарии.

В правление императора Константина христианство стало существовать наравне с другими религиями и получило привилегии в виде владения имуществом и возвышения роли епископа в суде. Однако для духовенства появились и отрицательные последствия нового положения.

В правление императора Константина христианство стало существовать наравне с другими религиями и получило привилегии в виде владения имуществом и возвышения роли епископа в суде. Однако для духовенства появились и отрицательные последствия нового положения.

С ректором Сретенской духовной семинарии и наместником Сретенского монастыря архиепископом Верейским Амвросием (Ермаковым) мы встретились в его кабинете за чашечкой кофе хмурым осенним днем. И хотя тема встречи – женитьба студентов семинарии – не обещала быть легкой, разговор получился необыкновенно теплым, искренним и открытым.

С ректором Сретенской духовной семинарии и наместником Сретенского монастыря архиепископом Верейским Амвросием (Ермаковым) мы встретились в его кабинете за чашечкой кофе хмурым осенним днем. И хотя тема встречи – женитьба студентов семинарии – не обещала быть легкой, разговор получился необыкновенно теплым, искренним и открытым.

Ослабление веры ― неизбежный процесс, предупреждение о котором находим еще в словах Спасителя: Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле (Лк. 18:8)? А в настоящее время общество живет достаточно расслабленно, забывает о том, что вера без дел мертва, и потому становится подверженным теплохладности.

Ослабление веры ― неизбежный процесс, предупреждение о котором находим еще в словах Спасителя: Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле (Лк. 18:8)? А в настоящее время общество живет достаточно расслабленно, забывает о том, что вера без дел мертва, и потому становится подверженным теплохладности.

«Во всей Вселенной не было и не будет такой прекрасной девы, каковой была Дева Богородица!» - писал святитель Димитрий Ростовский о Божьей Матери. И недаром за каждым богослужением поминаются Ее родители Иоаким и Анна, ведь мы знаем, что не бывает доброго плода от худого дерева. Праздник Рождества Богородицы – торжество Божьей силы над естеством, а также – свидетельство того, каким великим может стать человек, посвятивший себя Творцу. Вашему вниманию мы предлагаем 10 фактов, связанных с этим праздником.

«Во всей Вселенной не было и не будет такой прекрасной девы, каковой была Дева Богородица!» - писал святитель Димитрий Ростовский о Божьей Матери. И недаром за каждым богослужением поминаются Ее родители Иоаким и Анна, ведь мы знаем, что не бывает доброго плода от худого дерева. Праздник Рождества Богородицы – торжество Божьей силы над естеством, а также – свидетельство того, каким великим может стать человек, посвятивший себя Творцу. Вашему вниманию мы предлагаем 10 фактов, связанных с этим праздником.

Проповедь Наместника Сретенского монастыря архиепископа Верейского Амвросия в храме Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской после чтения Евангелия на Божественной литургии 15 сентября 2019 года.

Проповедь Наместника Сретенского монастыря архиепископа Верейского Амвросия в храме Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской после чтения Евангелия на Божественной литургии 15 сентября 2019 года.

Подготовка к таинству Крещения в древней Церкви IV-V веков имела определенные правила и особенности, знание которых актуально и в наши дни.

Подготовка к таинству Крещения в древней Церкви IV-V веков имела определенные правила и особенности, знание которых актуально и в наши дни.

Мы празднуем Пятидесятницу – день Сошествия Святого Духа на апостолов Христовых, начало их проповеди, рождение Церкви Христовой. Все ли мы знаем об этом дне?

Мы празднуем Пятидесятницу – день Сошествия Святого Духа на апостолов Христовых, начало их проповеди, рождение Церкви Христовой. Все ли мы знаем об этом дне? Зачем апостолам был дан дар говорения на языках, и почему он просуществовал недолго и не сохранился до нашего времени? Как вышло, что это чудо некоторыми было осмеяно? Почему Дух Святой сходит видимым образом, в виде языков огня? И что это за ветер, который ворвался в горницу? Если Святой Дух сошел только на 12 апостолов Христовых, почему на иконах, посвященных Пятидесятнице, изображается Божия Матерь? И почему праздник Пятидесятницы православные называют еще Троицей?

В среду, 25 мая 2019 года, архиепископ Верейский Амвросий рукоположил во диакона студента-магистранта Сретенской духовной семинарии Артемия Матиенко.

В среду, 25 мая 2019 года, архиепископ Верейский Амвросий рукоположил во диакона студента-магистранта Сретенской духовной семинарии Артемия Матиенко.

27 ноября 2025 г. Научный центр патрологических исследований кафедры богословия Сретенской Духовной академии в рамках Пятых Сидоровских Чтений проводит богословско-историческую конференцию, посвященную 1700-летней годовщине Первого Вселенского Собора 325 года в Никее

27 ноября 2025 г. Научный центр патрологических исследований кафедры богословия Сретенской Духовной академии в рамках Пятых Сидоровских Чтений проводит богословско-историческую конференцию, посвященную 1700-летней годовщине Первого Вселенского Собора 325 года в Никее

Программа Шестой конференции Научного Центра патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия Сретенской Духовной академии «Проблемы методологии богословских и патристических исследований»

Программа Шестой конференции Научного Центра патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия Сретенской Духовной академии «Проблемы методологии богословских и патристических исследований»

Актуальная программа конференции.

Актуальная программа конференции.

25 мая 2024 года в Сретенской духовной академии пройдет день открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех, кто желает познакомиться с жизнью нашей духовной школы.

25 мая 2024 года в Сретенской духовной академии пройдет день открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех, кто желает познакомиться с жизнью нашей духовной школы.

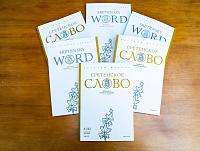

Опубликован № 4 (8) 2024 г. научно-богословского журнала Сретенской духовной академии «Сретенское слово».

Опубликован № 4 (8) 2024 г. научно-богословского журнала Сретенской духовной академии «Сретенское слово».

Четвертая ежегодная конференция-вечер памяти профессора Сретенской Духовной семинарии А. И. Сидорова состоялась в Сретенской Духовной академии 27 февраля 2024 года.

Четвертая ежегодная конференция-вечер памяти профессора Сретенской Духовной семинарии А. И. Сидорова состоялась в Сретенской Духовной академии 27 февраля 2024 года.

Человек бывает счастлив только тогда, когда он любит Бога и всей душой стремится к Нему.

Человек бывает счастлив только тогда, когда он любит Бога и всей душой стремится к Нему.

Сретенская и Минская духовные академии, при участии и поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви, Института философии НАН Беларуси, Института теологии Белорусского государственного университета, приглашают церковных и светских ученых, преподавателей духовных академий и семинарий, богословских и светских вузов принять участие в III международной научно-богословской конференции «Бог-человек-мир», которая в этом году посвящена теме: «Человек в поисках смысла»

Сретенская и Минская духовные академии, при участии и поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви, Института философии НАН Беларуси, Института теологии Белорусского государственного университета, приглашают церковных и светских ученых, преподавателей духовных академий и семинарий, богословских и светских вузов принять участие в III международной научно-богословской конференции «Бог-человек-мир», которая в этом году посвящена теме: «Человек в поисках смысла»

Тема конференции – «Человек в поисках смысла»

Тема конференции – «Человек в поисках смысла»

Конференция с международным участием, организованная Научным центром патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия СДА состоится 23 декабря 2023 года в Сретенской Духовной академии в очно-дистанционном формате в аудитории «Святая Земля».

Конференция с международным участием, организованная Научным центром патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия СДА состоится 23 декабря 2023 года в Сретенской Духовной академии в очно-дистанционном формате в аудитории «Святая Земля».

В Сретенской духовной академии 6 декабря 2023 года пройдет конференция «Иларионовские чтения: Жизнь Церкви Христовой в прошлом, настоящем и будущем»

В Сретенской духовной академии 6 декабря 2023 года пройдет конференция «Иларионовские чтения: Жизнь Церкви Христовой в прошлом, настоящем и будущем»

Научный центр патрологических исследований имени профессора А. И. Сидорова при кафедре богословия Сретенской духовной академии продолжает свою работу и публикует План мероприятий на 2023–2024 гг.

Научный центр патрологических исследований имени профессора А. И. Сидорова при кафедре богословия Сретенской духовной академии продолжает свою работу и публикует План мероприятий на 2023–2024 гг. Сегодня Церковь вспоминает мучеников Маркиана и Мартирия. Вспомним и мы с вами, чем примечателен их подвиг и как они, несмотря на различные испытания не предали Господа, а претерпев все мучения даже до смерти оставались верными Христу.

Сегодня Церковь вспоминает мучеников Маркиана и Мартирия. Вспомним и мы с вами, чем примечателен их подвиг и как они, несмотря на различные испытания не предали Господа, а претерпев все мучения даже до смерти оставались верными Христу.

Проповедь семинариста о душепагубном недуге скупости, и о том, как можно с ним бороться.

Проповедь семинариста о душепагубном недуге скупости, и о том, как можно с ним бороться.

Духовный опыт преподобного старца Паисия переоценить трудно. Хотя он сам не имел священного сана и не был пастырем, но мысли старца относительно исповеди и практики наложения на кающихся епитимии могут быть полезны не только священникам, но и мирянам, старающимся побороть какой-либо свой грех.

Духовный опыт преподобного старца Паисия переоценить трудно. Хотя он сам не имел священного сана и не был пастырем, но мысли старца относительно исповеди и практики наложения на кающихся епитимии могут быть полезны не только священникам, но и мирянам, старающимся побороть какой-либо свой грех.

В статье рассматривается определение и историю языковой картины мира, в частности, русской, и место в ней понятий ‘мир’ и ‘смирение’.

В статье рассматривается определение и историю языковой картины мира, в частности, русской, и место в ней понятий ‘мир’ и ‘смирение’.

В прошлых статьях мы говорили о причинах существования болезней в мире. Сегодня — о значении болезней для духовной жизни человека.

В прошлых статьях мы говорили о причинах существования болезней в мире. Сегодня — о значении болезней для духовной жизни человека.

Специальных инструментов пастырского душепопечения в данном цикле статей выделяется три: наставление словом, епитимии и аскетические упражнения. Они по своей функции предназначены к прямому пастырскому воздействию на душу человека. Согласно проведённому опросу, эти инструменты по своей важности заняли последовательно: второе, седьмое и восьмое места, о чём будет сказано позднее. В настоящей же статье речь пойдет о наставлении словом.

Специальных инструментов пастырского душепопечения в данном цикле статей выделяется три: наставление словом, епитимии и аскетические упражнения. Они по своей функции предназначены к прямому пастырскому воздействию на душу человека. Согласно проведённому опросу, эти инструменты по своей важности заняли последовательно: второе, седьмое и восьмое места, о чём будет сказано позднее. В настоящей же статье речь пойдет о наставлении словом.

В прошлой статье мы говорили о том, что Христос, придя на землю и приняв на Себя человеческую плоть, исцелил ее в Себе от последствий первородного греха. Однако возникает вопрос, почему болезни существуют даже среди крещеных людей, которые в таинствах Церкви приобщаются победе Спасителя?

В прошлой статье мы говорили о том, что Христос, придя на землю и приняв на Себя человеческую плоть, исцелил ее в Себе от последствий первородного греха. Однако возникает вопрос, почему болезни существуют даже среди крещеных людей, которые в таинствах Церкви приобщаются победе Спасителя?Можно выделить две группы причин: причины, зависящие от состояния всего мира, и причины, связанные с личной духовной жизнью человека. Об этом — настоящая статья.

Для того, чтобы помочь человеку, пришедшему в храм, надо знать важные составляющие христианства и обращаться к творениям святых отцов Церкви, которые не теряют свою актуальность и в наши дни. Какими способами пользуются современные пастыри для спасения человеческих душ и как им в этом помогают святоотеческие творения? Об этом и пойдет речь.

Для того, чтобы помочь человеку, пришедшему в храм, надо знать важные составляющие христианства и обращаться к творениям святых отцов Церкви, которые не теряют свою актуальность и в наши дни. Какими способами пользуются современные пастыри для спасения человеческих душ и как им в этом помогают святоотеческие творения? Об этом и пойдет речь.

Пастырство и духовничество — тема непростая, для разрешения многих связанных с нею вопросов часто необходимо обращаться к текстам Священного Писания и трудам святых отцов и подвижников благочестия. В настоящей же статье подобраны наиболее важные мысли об этих явлениях и их особенностях из Евангелия и творений святых и известных пастырей.

Пастырство и духовничество — тема непростая, для разрешения многих связанных с нею вопросов часто необходимо обращаться к текстам Священного Писания и трудам святых отцов и подвижников благочестия. В настоящей же статье подобраны наиболее важные мысли об этих явлениях и их особенностях из Евангелия и творений святых и известных пастырей.

Мы начинаем цикл статей о болезни. Их цель — помочь болеющему человеку и его близким осмыслить недуг и действовать в нем с пользой для тела и души. Также эти материалы могут помочь священникам в духовном окормлении болеющих людей, их родственников и врачей. Итак, сегодня мы поговорим о причинах существования болезней.

Мы начинаем цикл статей о болезни. Их цель — помочь болеющему человеку и его близким осмыслить недуг и действовать в нем с пользой для тела и души. Также эти материалы могут помочь священникам в духовном окормлении болеющих людей, их родственников и врачей. Итак, сегодня мы поговорим о причинах существования болезней.

Проповедь семинариста IV курса

Проповедь семинариста IV курса

Передача живого опыта от старших к начинающим пастырям является одним из путей приобщения последних к пастырскому служению. Наиболее надежным источником для нас остается руководство «писаниями отеческими», основанными, в свою очередь, на Священном Писании. Какие же творения святых отцов важны для обобщения пастырского опыта и применения его к современности?

Передача живого опыта от старших к начинающим пастырям является одним из путей приобщения последних к пастырскому служению. Наиболее надежным источником для нас остается руководство «писаниями отеческими», основанными, в свою очередь, на Священном Писании. Какие же творения святых отцов важны для обобщения пастырского опыта и применения его к современности?

Беседа с протоиереем Леонидом Ролдугиным

Беседа с протоиереем Леонидом Ролдугиным Протопресвитер Николай Колчицкий был выдающимся церковным деятелем в 1940-1950 годах ХХ века. Занимая высокие посты (Управляющего делами Московской Патриархии, секретаря Священного Синода, председателя Учебного Комитета Русской Православной Церкви) он старался отстаивать интересы Церкви, несмотря на давление властей. Здесь мы приводим воспоминания об этом пастыре митрофорного протоиерея Леонида Ролдугина — настоятеля храма Рождества Христова в Измайлове, которые, возможно, приоткроют читателю новые для него стороны церковной жизни тех лет.

Святой Григорий, епископ Великой Армении, жил в непростое для своей страны время. Будучи христианином, он сначала был гоним, а потом, чудом оставшись в живых, стал священнослужителем и просветителем своего народа, выведя его на путь истинной веры во Христа.

Святой Григорий, епископ Великой Армении, жил в непростое для своей страны время. Будучи христианином, он сначала был гоним, а потом, чудом оставшись в живых, стал священнослужителем и просветителем своего народа, выведя его на путь истинной веры во Христа.

В 1999 году архимандрит Иоанн (Крестьянкин) благословил тогда еще отца Тихона (Шевкунова) просить у Святейшего Патриарха Алексия IIразрешение на создание в стенах Сретенского монастыря высшего духовного учебного заведения. Так появилось Сретенское высшее духовное училище, через 5 лет преобразованное в Сретенскую духовную семинарию. Сегодня в ее стенах учится более 200 воспитанников.

В 1999 году архимандрит Иоанн (Крестьянкин) благословил тогда еще отца Тихона (Шевкунова) просить у Святейшего Патриарха Алексия IIразрешение на создание в стенах Сретенского монастыря высшего духовного учебного заведения. Так появилось Сретенское высшее духовное училище, через 5 лет преобразованное в Сретенскую духовную семинарию. Сегодня в ее стенах учится более 200 воспитанников.

Трудно сказать, что важнее в житии святого для современного читателя: чудеса и символы или его поступки и участие в исторических событиях. Эти два подхода к личности святого отражены у Епифания Премудрого и Б. Зайцева соответственно. Их рассмотрению и посвящена последняя часть цикла статей о Сергии Радонежском.

Трудно сказать, что важнее в житии святого для современного читателя: чудеса и символы или его поступки и участие в исторических событиях. Эти два подхода к личности святого отражены у Епифания Премудрого и Б. Зайцева соответственно. Их рассмотрению и посвящена последняя часть цикла статей о Сергии Радонежском.

Язык жития — сложная система, организованная по своим особенным правилам. О том, какими канонами руководствовались два автора, описавшие жизнь преподобного, — один в XVI, другой в XX веке, — и чего они достигли, используя те или иные средства художественной выразительности, и пойдет речь в этой статье.

Язык жития — сложная система, организованная по своим особенным правилам. О том, какими канонами руководствовались два автора, описавшие жизнь преподобного, — один в XVI, другой в XX веке, — и чего они достигли, используя те или иные средства художественной выразительности, и пойдет речь в этой статье.

Продолжая разговор о житиях Сергия Радонежского, нельзя обойти стороной повесть о преподобном, написанную в 1920-х годах выдающимся писателем Русского Зарубежья Борисом Зайцевым. А чтобы понять ее место в житийном жанре, стоит обратиться к творчеству известных агиографов XVIII-XX веков, что и будет сделано в этой статье.

Продолжая разговор о житиях Сергия Радонежского, нельзя обойти стороной повесть о преподобном, написанную в 1920-х годах выдающимся писателем Русского Зарубежья Борисом Зайцевым. А чтобы понять ее место в житийном жанре, стоит обратиться к творчеству известных агиографов XVIII-XX веков, что и будет сделано в этой статье.

Жития святых —интересный, но непростой жанр древнерусской письменности. И потому понимание его специфики может помочь иначе осмыслить прочитанное. Житие преподобного Сергия, автором которого является преподобный Епифаний Премудрый, — не исключение. О том, каковы условия его написания и художественные особенности, и пойдет речь в настоящей статье.

Жития святых —интересный, но непростой жанр древнерусской письменности. И потому понимание его специфики может помочь иначе осмыслить прочитанное. Житие преподобного Сергия, автором которого является преподобный Епифаний Премудрый, — не исключение. О том, каковы условия его написания и художественные особенности, и пойдет речь в настоящей статье.

В настоящей статье предлагаем вам ознакомиться с наиболее впечатляющим внешним элементом греческого богослужения — византийским церковным пением.

В настоящей статье предлагаем вам ознакомиться с наиболее впечатляющим внешним элементом греческого богослужения — византийским церковным пением.