Мое глубочайшее убеждение: ничего из нашего прошлого не должно быть убрано. Я считаю, что мы допустили почти непоправимые ошибки, когда в 1990-е годы выкорчевывали такие понятия, как патриотизм, любовь к Отечеству, героизм. Сейчас мы уже пожинаем горькие плоды: молодые люди с большим трудом понимают, что каждый трагический эпизод в жизни страны должен вызывать отклик.

Мое глубочайшее убеждение: ничего из нашего прошлого не должно быть убрано. Я считаю, что мы допустили почти непоправимые ошибки, когда в 1990-е годы выкорчевывали такие понятия, как патриотизм, любовь к Отечеству, героизм. Сейчас мы уже пожинаем горькие плоды: молодые люди с большим трудом понимают, что каждый трагический эпизод в жизни страны должен вызывать отклик.

Мое глубочайшее убеждение: ничего из нашего прошлого не должно быть убрано. Я считаю, что мы допустили почти непоправимые ошибки, когда в 1990-е годы выкорчевывали такие понятия, как патриотизм, любовь к Отечеству, героизм. Сейчас мы уже пожинаем горькие плоды: молодые люди с большим трудом понимают, что каждый трагический эпизод в жизни страны должен вызывать отклик.

Мое глубочайшее убеждение: ничего из нашего прошлого не должно быть убрано. Я считаю, что мы допустили почти непоправимые ошибки, когда в 1990-е годы выкорчевывали такие понятия, как патриотизм, любовь к Отечеству, героизм. Сейчас мы уже пожинаем горькие плоды: молодые люди с большим трудом понимают, что каждый трагический эпизод в жизни страны должен вызывать отклик.

Зачем я пришел в семинарию? Чтобы, если Господу будет угодно, получить богословское образование и стать священнослужителем. «Не вы меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15: 16) – говорит Христос. Поэтому будем уповать на волю Божью.

Зачем я пришел в семинарию? Чтобы, если Господу будет угодно, получить богословское образование и стать священнослужителем. «Не вы меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15: 16) – говорит Христос. Поэтому будем уповать на волю Божью.

Сретенская семинария, молодая духовная школа, взяла от Московской самое главное – доброе отношение к людям. Ведь никакие богословские и гуманитарные знания, пусть даже самые твердые, никогда к Богу не приблизят, если человек будет расти без любви. Поэтому пастырское попечение, человеческая, семейная забота в семинарии просто необходимы. Без них невозможно.

Сретенская семинария, молодая духовная школа, взяла от Московской самое главное – доброе отношение к людям. Ведь никакие богословские и гуманитарные знания, пусть даже самые твердые, никогда к Богу не приблизят, если человек будет расти без любви. Поэтому пастырское попечение, человеческая, семейная забота в семинарии просто необходимы. Без них невозможно.

Не могу сказать, что литургика с первых моих учебных дней была для меня любимым предметом, – тогда меня очень интересовали другие дисциплины: история Церкви, Священное Писание Нового Завета. Хотя, конечно, литургике мы с друзьями-одноклассниками уделяли много времени, потому что хотелось вместе разобраться в службах, научиться их составлять.

Не могу сказать, что литургика с первых моих учебных дней была для меня любимым предметом, – тогда меня очень интересовали другие дисциплины: история Церкви, Священное Писание Нового Завета. Хотя, конечно, литургике мы с друзьями-одноклассниками уделяли много времени, потому что хотелось вместе разобраться в службах, научиться их составлять.

Для семинаристов древние языки – это языки Священного Писания и Священного Предания. Никакой даже самый лучший перевод никогда не заменит оригинала, потому что нет ни одного языка, система смыслов которого полностью совпадала бы с системой смыслов другого. Кроме того, в процессе изучения древнегреческого языка и латыни появляется более глубокое осмысление родного языка и его истории, становятся очевидными общности, влияния и прямые заимствования из языков классических, повышается грамотность, формируется также важнейшее умение видеть аналогии и заимствования в современных западных языках.

Для семинаристов древние языки – это языки Священного Писания и Священного Предания. Никакой даже самый лучший перевод никогда не заменит оригинала, потому что нет ни одного языка, система смыслов которого полностью совпадала бы с системой смыслов другого. Кроме того, в процессе изучения древнегреческого языка и латыни появляется более глубокое осмысление родного языка и его истории, становятся очевидными общности, влияния и прямые заимствования из языков классических, повышается грамотность, формируется также важнейшее умение видеть аналогии и заимствования в современных западных языках.

Нельзя терять время, поскольку вы не знаете, как сложится ваша дальнейшая жизнь. Может получиться так, что не у кого будет спросить совета. И, конечно, учащиеся должны помнить о цели своего поступления в духовную школу. Богословие – это знание, которое человек получает всю свою жизнь. И всю жизнь сдает непростой экзамен.

Нельзя терять время, поскольку вы не знаете, как сложится ваша дальнейшая жизнь. Может получиться так, что не у кого будет спросить совета. И, конечно, учащиеся должны помнить о цели своего поступления в духовную школу. Богословие – это знание, которое человек получает всю свою жизнь. И всю жизнь сдает непростой экзамен.

Особенность нашей семинарии в том, что она находится в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре и студенты семинарии непосредственно участвуют в жизни монастыря, придерживаются не только семинарского распорядка, но и монастырского устава, попутно, кроме учебы неся еще и монастырские послушания. Мы живем рядом с монахами, общаемся с ними, молимся, дружим.

Особенность нашей семинарии в том, что она находится в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре и студенты семинарии непосредственно участвуют в жизни монастыря, придерживаются не только семинарского распорядка, но и монастырского устава, попутно, кроме учебы неся еще и монастырские послушания. Мы живем рядом с монахами, общаемся с ними, молимся, дружим.

Мы жили полноценной монастырской жизнью. Для меня было огромной, ни с чем несравнимой радостью вставать ночью на чтение Псалтири с поминанием имен из синодиков. Выходишь ночью из кельи, тихо ступаешь по монастырским дорожкам – и попадаешь в полумрак храма Сретения иконы Божией Матери. Незабываемое ощущение!

Мы жили полноценной монастырской жизнью. Для меня было огромной, ни с чем несравнимой радостью вставать ночью на чтение Псалтири с поминанием имен из синодиков. Выходишь ночью из кельи, тихо ступаешь по монастырским дорожкам – и попадаешь в полумрак храма Сретения иконы Божией Матери. Незабываемое ощущение!

Желающие принять монашество, вливаются в ряды братии; большинство идет по пути белого духовенства; тем, кто женится, будучи еще семинаристом, оказывается поддержка, но и неженившиеся после окончания духовной школы находят себе применение в церковной работе. К чему готовит Сретенская семинария всех – это к диалогу с миром, где неверующих еще остается большинство, и, что важно, к диалогу с интеллигенцией, часть которой до сих пор находится в глухой оппозиции к Церкви.

Желающие принять монашество, вливаются в ряды братии; большинство идет по пути белого духовенства; тем, кто женится, будучи еще семинаристом, оказывается поддержка, но и неженившиеся после окончания духовной школы находят себе применение в церковной работе. К чему готовит Сретенская семинария всех – это к диалогу с миром, где неверующих еще остается большинство, и, что важно, к диалогу с интеллигенцией, часть которой до сих пор находится в глухой оппозиции к Церкви.

В 1999 году в московском Сретенском монастыре была открыта духовная школа – Сретенское высшее православное училище, преобразованное затем в духовную семинарию. О выборе жизненного пути и о годах, проведенных в стенах семинарии, рассказывают преподаватели и студенты СДС.

В 1999 году в московском Сретенском монастыре была открыта духовная школа – Сретенское высшее православное училище, преобразованное затем в духовную семинарию. О выборе жизненного пути и о годах, проведенных в стенах семинарии, рассказывают преподаватели и студенты СДС.

Вся жизнь человека направлена на нравственное совершенствование и духовное обогащение. В семинарии крайне чутко начинаешь относиться к духовным проблемам, возникающим на жизненном пути, более строго анализируешь личную духовную жизнь. Священное Писание, святые отцы, богословско-историческая литература, истолкованные квалифицированно и с церковной точки зрения, исполнение послушаний, возлагаемых на студента, – все это побуждает по-иному взглянуть на многие проблемы современной Церкви.

Вся жизнь человека направлена на нравственное совершенствование и духовное обогащение. В семинарии крайне чутко начинаешь относиться к духовным проблемам, возникающим на жизненном пути, более строго анализируешь личную духовную жизнь. Священное Писание, святые отцы, богословско-историческая литература, истолкованные квалифицированно и с церковной точки зрения, исполнение послушаний, возлагаемых на студента, – все это побуждает по-иному взглянуть на многие проблемы современной Церкви.

Каждый человек, который хочет послужить Церкви, будь то священник, педагог, воспитатель или любой гражданин, может дать ей свои – достойные – плоды. Даст бог, этих плодов с каждым разом будет все больше. Для того, что церковная жизнь, основываясь на прочном фундаменте, развивалась, будущим священнослужителям нужно овладеть широкими знаниями – знаниями, которые, поверьте мне, всегда востребованы в ежедневном служении на приходе.

Каждый человек, который хочет послужить Церкви, будь то священник, педагог, воспитатель или любой гражданин, может дать ей свои – достойные – плоды. Даст бог, этих плодов с каждым разом будет все больше. Для того, что церковная жизнь, основываясь на прочном фундаменте, развивалась, будущим священнослужителям нужно овладеть широкими знаниями – знаниями, которые, поверьте мне, всегда востребованы в ежедневном служении на приходе.

Первый выпуск Сретенской духовной семинарии состоял по преимуществу из монахов Сретенской обители. И было ощущение единства – прежде всего духовного. У всех преподавателей остались о них только самые светлые воспоминания. Особенно радовало послушание, которое неизменно проявляли не юные уже учащиеся. Этим они вдохновляли последующие поколения студентов.

Первый выпуск Сретенской духовной семинарии состоял по преимуществу из монахов Сретенской обители. И было ощущение единства – прежде всего духовного. У всех преподавателей остались о них только самые светлые воспоминания. Особенно радовало послушание, которое неизменно проявляли не юные уже учащиеся. Этим они вдохновляли последующие поколения студентов.

Изученные в семинарии церковный устав, литургика, богословие помогают отвечать на богословские вопросы, которые так часто ставят перед священником прихожане. Поэтому если студент воспринимает учебу как то, что будет нужно ему всю жизнь, он сможет миновать период охлаждения. Если охлаждение от неусидчивости, значит, человек пришел в семинарию необдуманно. Давайте будем говорить не об охлаждении, а о некоем привыкании. Оно может и человека благочестивого охватить.

Изученные в семинарии церковный устав, литургика, богословие помогают отвечать на богословские вопросы, которые так часто ставят перед священником прихожане. Поэтому если студент воспринимает учебу как то, что будет нужно ему всю жизнь, он сможет миновать период охлаждения. Если охлаждение от неусидчивости, значит, человек пришел в семинарию необдуманно. Давайте будем говорить не об охлаждении, а о некоем привыкании. Оно может и человека благочестивого охватить.

Трудно сказать, что важнее в житии святого для современного читателя: чудеса и символы или его поступки и участие в исторических событиях. Эти два подхода к личности святого отражены у Епифания Премудрого и Б. Зайцева соответственно. Их рассмотрению и посвящена последняя часть цикла статей о Сергии Радонежском.

Трудно сказать, что важнее в житии святого для современного читателя: чудеса и символы или его поступки и участие в исторических событиях. Эти два подхода к личности святого отражены у Епифания Премудрого и Б. Зайцева соответственно. Их рассмотрению и посвящена последняя часть цикла статей о Сергии Радонежском.

Язык жития — сложная система, организованная по своим особенным правилам. О том, какими канонами руководствовались два автора, описавшие жизнь преподобного, — один в XVI, другой в XX веке, — и чего они достигли, используя те или иные средства художественной выразительности, и пойдет речь в этой статье.

Язык жития — сложная система, организованная по своим особенным правилам. О том, какими канонами руководствовались два автора, описавшие жизнь преподобного, — один в XVI, другой в XX веке, — и чего они достигли, используя те или иные средства художественной выразительности, и пойдет речь в этой статье.

Продолжая разговор о житиях Сергия Радонежского, нельзя обойти стороной повесть о преподобном, написанную в 1920-х годах выдающимся писателем Русского Зарубежья Борисом Зайцевым. А чтобы понять ее место в житийном жанре, стоит обратиться к творчеству известных агиографов XVIII-XX веков, что и будет сделано в этой статье.

Продолжая разговор о житиях Сергия Радонежского, нельзя обойти стороной повесть о преподобном, написанную в 1920-х годах выдающимся писателем Русского Зарубежья Борисом Зайцевым. А чтобы понять ее место в житийном жанре, стоит обратиться к творчеству известных агиографов XVIII-XX веков, что и будет сделано в этой статье.

Жития святых —интересный, но непростой жанр древнерусской письменности. И потому понимание его специфики может помочь иначе осмыслить прочитанное. Житие преподобного Сергия, автором которого является преподобный Епифаний Премудрый, — не исключение. О том, каковы условия его написания и художественные особенности, и пойдет речь в настоящей статье.

Жития святых —интересный, но непростой жанр древнерусской письменности. И потому понимание его специфики может помочь иначе осмыслить прочитанное. Житие преподобного Сергия, автором которого является преподобный Епифаний Премудрый, — не исключение. О том, каковы условия его написания и художественные особенности, и пойдет речь в настоящей статье.

Репрессии и последовавшая за ними Великая Отечественная война положили конец обновленческому движению, которое уже не пользовалось поддержкой власти. Те его деятели и участники, кто не был наравне с патриаршим духовенством расстрелян или отправлен в лагеря, в годы войны через покаяние вернулись в Православную Церковь, и к 1946 году обновленчество фактически прекратило свое существование.

Репрессии и последовавшая за ними Великая Отечественная война положили конец обновленческому движению, которое уже не пользовалось поддержкой власти. Те его деятели и участники, кто не был наравне с патриаршим духовенством расстрелян или отправлен в лагеря, в годы войны через покаяние вернулись в Православную Церковь, и к 1946 году обновленчество фактически прекратило свое существование.

Советская власть, спустя около года после событий весны 1922 года, в силу разных причин освободила Патриарха Тихона и сократила число официально признанных обновленческих групп. Но при участии обновленцев делала всё возможное для дискредитации Патриаршей Церкви и самого Патриарха, после смерти которого состоялся второй обновленческий собор, лишь усугубивший положение его участников. Ибо власти поняли, что при помощи обновленцев значимого раскола в Церкви уже не получится.

Советская власть, спустя около года после событий весны 1922 года, в силу разных причин освободила Патриарха Тихона и сократила число официально признанных обновленческих групп. Но при участии обновленцев делала всё возможное для дискредитации Патриаршей Церкви и самого Патриарха, после смерти которого состоялся второй обновленческий собор, лишь усугубивший положение его участников. Ибо власти поняли, что при помощи обновленцев значимого раскола в Церкви уже не получится.

Участники обновленческого движения при первой же возможности поспешили взять Церковное управление в свои руки. Делали они это при поддержке советской власти, которая желала не только распада прежде единой Русской Церкви, но и дальнейшего деления ее расколотых частей, которое и произошло в обновленчестве между им же устроенными Съездом белого духовенства и Вторым Поместным Собором.

Участники обновленческого движения при первой же возможности поспешили взять Церковное управление в свои руки. Делали они это при поддержке советской власти, которая желала не только распада прежде единой Русской Церкви, но и дальнейшего деления ее расколотых частей, которое и произошло в обновленчестве между им же устроенными Съездом белого духовенства и Вторым Поместным Собором.

Возникновение обновленческого движения в России — тема непростая, но интересная и даже актуальная до сих пор. Что явилось его предпосылками, кто стоял у истоков и почему молодая советская власть поддерживала обновленцев — об этом вы узнаете в настоящей статье.

Возникновение обновленческого движения в России — тема непростая, но интересная и даже актуальная до сих пор. Что явилось его предпосылками, кто стоял у истоков и почему молодая советская власть поддерживала обновленцев — об этом вы узнаете в настоящей статье.

По своей сути оригинал текста акафиста «Слава Богу за всё!» самодостаточен и понятен для носителя современного русского языка. Настоящее же исследование экспериментально, ибо оно заключалось в том, чтобы сделать перевод, близкий по языку к богослужебным текстам. Результат этой попытки вы можете увидеть в настоящей статье

По своей сути оригинал текста акафиста «Слава Богу за всё!» самодостаточен и понятен для носителя современного русского языка. Настоящее же исследование экспериментально, ибо оно заключалось в том, чтобы сделать перевод, близкий по языку к богослужебным текстам. Результат этой попытки вы можете увидеть в настоящей статье

Говоря об акафисте «Слава Богу за всё», нельзя, конечно, пройти мимо установления имени автора этого труда. Ибо поэтичность и оригинальность текста заслуживают исключительного внимания и высокой оценки. Кроме того, факт написания богослужебного текста не на церковнославянском языке интересен сам по себе.

Говоря об акафисте «Слава Богу за всё», нельзя, конечно, пройти мимо установления имени автора этого труда. Ибо поэтичность и оригинальность текста заслуживают исключительного внимания и высокой оценки. Кроме того, факт написания богослужебного текста не на церковнославянском языке интересен сам по себе.

Каким должен быть язык богослужения — вопрос, возникший уже много веков назад. Особый интерес он вызывает и в том ключе, что сегодня мы имеем параллельно с церковнославянским (языком Церкви) весьма отличающийся от него русский литературный язык, на котором, однако, написаны некоторые молитвы и, в частности, акафист «Слава Богу за все», которому посвящена настоящая статья. Разговор о нем следует начать с рассказа об акафисте как таковом

Каким должен быть язык богослужения — вопрос, возникший уже много веков назад. Особый интерес он вызывает и в том ключе, что сегодня мы имеем параллельно с церковнославянским (языком Церкви) весьма отличающийся от него русский литературный язык, на котором, однако, написаны некоторые молитвы и, в частности, акафист «Слава Богу за все», которому посвящена настоящая статья. Разговор о нем следует начать с рассказа об акафисте как таковом

Порой случается так, что слово в языке с течением времени меняет свое значение либо приобретает новые смысловые оттенки. Поэтому бывает весьма занимательно наблюдать за жизнью слов. Предлагаем нашим читателям вместе с нами рассмотреть историю гордости и гордыни в русском языке, о значении которых в текстах Священного Писания говорилось в двух предыдущих статьях.

Порой случается так, что слово в языке с течением времени меняет свое значение либо приобретает новые смысловые оттенки. Поэтому бывает весьма занимательно наблюдать за жизнью слов. Предлагаем нашим читателям вместе с нами рассмотреть историю гордости и гордыни в русском языке, о значении которых в текстах Священного Писания говорилось в двух предыдущих статьях.

Для наиболее полного понимания, что такое гордость и каковы ее свойства, необходимо установить и прояснить смысл этого понятия, а для этого выявить его функционирование в греческом языке: именно на него был переведен текст Септуагинты и на нем написан Новый Завет. А затем следует уточнить значение этого термина в славянском и русском языках, на которых читаем Священное Писание мы с вами.

Для наиболее полного понимания, что такое гордость и каковы ее свойства, необходимо установить и прояснить смысл этого понятия, а для этого выявить его функционирование в греческом языке: именно на него был переведен текст Септуагинты и на нем написан Новый Завет. А затем следует уточнить значение этого термина в славянском и русском языках, на которых читаем Священное Писание мы с вами.

Прежде чем начать разговор о гордости, стоит обратиться к Священному Писанию. Несмотря на то, что в его текстах нельзя найти точное определение этого слова, в них ясно говорится, насколько страшна эта страсть, каков гордый человек и на что он обрекает себя пред Богом и перед людьми.

Прежде чем начать разговор о гордости, стоит обратиться к Священному Писанию. Несмотря на то, что в его текстах нельзя найти точное определение этого слова, в них ясно говорится, насколько страшна эта страсть, каков гордый человек и на что он обрекает себя пред Богом и перед людьми.

Богослужения Страстной Седмицы наполнены воспоминаниями о событиях, происходивших в последние дни перед погребением и Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Вечер Великого Четверга наиболее наполнен текстами, повествующими о предательстве Спасителя Иудой и последних страшных часах перед смертью Господа.

Богослужения Страстной Седмицы наполнены воспоминаниями о событиях, происходивших в последние дни перед погребением и Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Вечер Великого Четверга наиболее наполнен текстами, повествующими о предательстве Спасителя Иудой и последних страшных часах перед смертью Господа.

Сообщаем вам, что в 2024 г. для абитуриентов духовных школ, проживающих на территории г. Москвы, будет действовать следующий порядок подачи документов к Расширенному заседанию Экзаменационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы для получения обязательной рекомендации к поступлению.

Сообщаем вам, что в 2024 г. для абитуриентов духовных школ, проживающих на территории г. Москвы, будет действовать следующий порядок подачи документов к Расширенному заседанию Экзаменационной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы для получения обязательной рекомендации к поступлению.

18 февраля 2024 года прошел заключительный день второй Школы для молодых гуманитариев “Россия– мое будущее”.

18 февраля 2024 года прошел заключительный день второй Школы для молодых гуманитариев “Россия– мое будущее”.

Школа абитуриента — просветительский проект Сретенской духовной академии для подготовки поступающих в Академию.

Школа абитуриента — просветительский проект Сретенской духовной академии для подготовки поступающих в Академию.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В программе были лекции, спецкурсы, встречи с экспертами, а также посещение исторического парка «Россия – Моя история».

В программе были лекции, спецкурсы, встречи с экспертами, а также посещение исторического парка «Россия – Моя история».

22 апреля гостям была проведена экскурсия и вручены памятные подарки.

22 апреля гостям была проведена экскурсия и вручены памятные подарки.

Студент I курса магистратуры СДА Николай Рыженков выступил с докладом на богословском форуме и получил диплом II степени

Студент I курса магистратуры СДА Николай Рыженков выступил с докладом на богословском форуме и получил диплом II степени

О необходимости получения благословения на поступление в духовную школу от правящего архиерея Москвы – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

О необходимости получения благословения на поступление в духовную школу от правящего архиерея Москвы – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

7 февраля в СДА прошло очередное заседание студенческого Совета обучающихся

7 февраля в СДА прошло очередное заседание студенческого Совета обучающихся

2 февраля прошло второе совещание председателей Студенческих советов духовных школ Московского региона

2 февраля прошло второе совещание председателей Студенческих советов духовных школ Московского региона

30 января в Сретенской духовной академии прошли первые лекции проекта «Школа абитуриента»

30 января в Сретенской духовной академии прошли первые лекции проекта «Школа абитуриента»

В пятницу, 20 января, в Сретенской духовной академии прошло заседание Административного совета в формате Zoom-конференции.

В пятницу, 20 января, в Сретенской духовной академии прошло заседание Административного совета в формате Zoom-конференции.

25 мая 2024 года в Сретенской духовной академии пройдет день открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех, кто желает познакомиться с жизнью нашей духовной школы.

25 мая 2024 года в Сретенской духовной академии пройдет день открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех, кто желает познакомиться с жизнью нашей духовной школы.

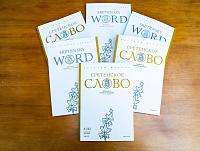

Опубликован № 4 (8) 2024 г. научно-богословского журнала Сретенской духовной академии «Сретенское слово».

Опубликован № 4 (8) 2024 г. научно-богословского журнала Сретенской духовной академии «Сретенское слово».

Четвертая ежегодная конференция-вечер памяти профессора Сретенской Духовной семинарии А. И. Сидорова состоялась в Сретенской Духовной академии 27 февраля 2024 года.

Четвертая ежегодная конференция-вечер памяти профессора Сретенской Духовной семинарии А. И. Сидорова состоялась в Сретенской Духовной академии 27 февраля 2024 года.

Человек бывает счастлив только тогда, когда он любит Бога и всей душой стремится к Нему.

Человек бывает счастлив только тогда, когда он любит Бога и всей душой стремится к Нему.

Тема конференции – «Человек в поисках смысла»

Тема конференции – «Человек в поисках смысла»

Конференция с международным участием, организованная Научным центром патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия СДА состоится 23 декабря 2023 года в Сретенской Духовной академии в очно-дистанционном формате в аудитории «Святая Земля».

Конференция с международным участием, организованная Научным центром патрологических исследований им. проф. А. И. Сидорова кафедры богословия СДА состоится 23 декабря 2023 года в Сретенской Духовной академии в очно-дистанционном формате в аудитории «Святая Земля».

В Сретенской духовной академии 6 декабря 2023 года пройдет конференция «Иларионовские чтения: Жизнь Церкви Христовой в прошлом, настоящем и будущем»

В Сретенской духовной академии 6 декабря 2023 года пройдет конференция «Иларионовские чтения: Жизнь Церкви Христовой в прошлом, настоящем и будущем»

Научный центр патрологических исследований имени профессора А. И. Сидорова при кафедре богословия Сретенской духовной академии продолжает свою работу и публикует План мероприятий на 2023–2024 гг.

Научный центр патрологических исследований имени профессора А. И. Сидорова при кафедре богословия Сретенской духовной академии продолжает свою работу и публикует План мероприятий на 2023–2024 гг. В Сретенской Духовной академии 15 мая 2023 года в рамках Третьих Сидоровских Чтений (К третьей годовщине со дня кончины профессора CДА А. И. Сидорова (+23.02.2020)), прошла патрологическая конференция с международным участием.

В Сретенской Духовной академии 15 мая 2023 года в рамках Третьих Сидоровских Чтений (К третьей годовщине со дня кончины профессора CДА А. И. Сидорова (+23.02.2020)), прошла патрологическая конференция с международным участием.

5 июня в Академии откроется научно-богословская конференция, приуроченная к 1160-летию возникновения славянской письменности и культуры.

5 июня в Академии откроется научно-богословская конференция, приуроченная к 1160-летию возникновения славянской письменности и культуры. 28 апреля 2023 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был утвержден новый перечень и требования к научно-богословским изданиям, претендующим на включение в него

28 апреля 2023 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом был утвержден новый перечень и требования к научно-богословским изданиям, претендующим на включение в него

14 марта 2023 года состоялась Третья конференция-вечер памяти профессора Сретенской духовной академии А. И. Сидорова

14 марта 2023 года состоялась Третья конференция-вечер памяти профессора Сретенской духовной академии А. И. Сидорова

27 апреля 2023 года в Академии пройдет научно-богословская конференция на тему «Пятидесятничество и неопятидесятничество»

27 апреля 2023 года в Академии пройдет научно-богословская конференция на тему «Пятидесятничество и неопятидесятничество»

15 мая 2023 г. Научный центр патрологических исследований кафедры богословия Сретенской Духовной академии проводит патрологическую конференцию с международным участием

15 мая 2023 г. Научный центр патрологических исследований кафедры богословия Сретенской Духовной академии проводит патрологическую конференцию с международным участием

Во вторую неделю Великого поста, 4 марта 2018 года, в Сретенском монастыре рукоположен во диакона студент 4 курса Сретенской духовной семинарии Никита Кулешов. Хиротонию совершил ректор семинарии епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Во вторую неделю Великого поста, 4 марта 2018 года, в Сретенском монастыре рукоположен во диакона студент 4 курса Сретенской духовной семинарии Никита Кулешов. Хиротонию совершил ректор семинарии епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Хотим поделиться с вами фотографиями этого замечательного события, пожеланиями однокурсников и словами самого диакона Никиты.

Какие интересные сюрпризы может содержать известный Евангельский текст? Как критические издания Нового Завета могут помочь нам с неожиданной стороны взглянуть на знакомую с детства притчу? И как иллюстрация в древних рукописях отражает традицию толкования? Об этом – небольшое текстологическое исследование студента Сретенской духовной семинарии.

Какие интересные сюрпризы может содержать известный Евангельский текст? Как критические издания Нового Завета могут помочь нам с неожиданной стороны взглянуть на знакомую с детства притчу? И как иллюстрация в древних рукописях отражает традицию толкования? Об этом – небольшое текстологическое исследование студента Сретенской духовной семинарии.

Молитва ― неотъемлемая часть пастырского служения. Именно через молитвенное делание священник становится своеобразным звеном между Богом и человеком.

Молитва ― неотъемлемая часть пастырского служения. Именно через молитвенное делание священник становится своеобразным звеном между Богом и человеком.

В тексте богослужения житие священномученика Леонида, епископа Марийского, предстает в совершенно ином свете. Нужно лишь внимательно слушать!

В тексте богослужения житие священномученика Леонида, епископа Марийского, предстает в совершенно ином свете. Нужно лишь внимательно слушать!

В одного ли Бога верят все христиане? Один ли Христос у православных, католиков и протестантов? И как правильно понимать Священное Писание?

В одного ли Бога верят все христиане? Один ли Христос у православных, католиков и протестантов? И как правильно понимать Священное Писание?

О жизни монастырей после войны, их хозяйственной деятельности, экономическом положении, на первый взгляд, известно не так много, но архивные данные и отчеты уполномоченных раскрывают немало интересных фактов.

О жизни монастырей после войны, их хозяйственной деятельности, экономическом положении, на первый взгляд, известно не так много, но архивные данные и отчеты уполномоченных раскрывают немало интересных фактов.

Почему у священников такие светлые лица и откуда берется неподдельная радость? Ответы найдем в словах пастырей, прославленных в лике святых.

Почему у священников такие светлые лица и откуда берется неподдельная радость? Ответы найдем в словах пастырей, прославленных в лике святых.

Что философы Древней Греции писали о страстях и о борьбе с ними? Как влияют страсти на здоровье человека? И что святые отцы говорят об этом?

Что философы Древней Греции писали о страстях и о борьбе с ними? Как влияют страсти на здоровье человека? И что святые отцы говорят об этом?

Все мы о чем-то жалели, когда были детьми. И повзрослев, понимали, насколько же смешны были наши тогдашние желания и скорби. А может быть вся наша жизнь - это детство по сравнению с тем, что нас ждет впереди?

Все мы о чем-то жалели, когда были детьми. И повзрослев, понимали, насколько же смешны были наши тогдашние желания и скорби. А может быть вся наша жизнь - это детство по сравнению с тем, что нас ждет впереди?

Сретенская духовная семинария поздравляет одного из старейших преподавателей Сретенской духовной семинарии, кандидата богословия, профессора, заведующего кафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексея Константиновича Светозарского с 55-летием!

Сретенская духовная семинария поздравляет одного из старейших преподавателей Сретенской духовной семинарии, кандидата богословия, профессора, заведующего кафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексея Константиновича Светозарского с 55-летием!

17 феврая 2018 года Протоиерей Алексий Уминский прочитал 12-ю лекцию на тему «Подросток в семье и Церкви» в рамках Православных просветительских курсов, проводимых Сретенским монастырем и Сретенской духовной семинарией. Лекции этого, четвертого года обучения объединены темой «ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ».

17 феврая 2018 года Протоиерей Алексий Уминский прочитал 12-ю лекцию на тему «Подросток в семье и Церкви» в рамках Православных просветительских курсов, проводимых Сретенским монастырем и Сретенской духовной семинарией. Лекции этого, четвертого года обучения объединены темой «ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ».

Какова была цель властей, кто поддерживал или же наоборот противился развитию православных обителей в Молдавии и всячески препятствовал этому? Об этом и будет вестись речь в данной статье.

Какова была цель властей, кто поддерживал или же наоборот противился развитию православных обителей в Молдавии и всячески препятствовал этому? Об этом и будет вестись речь в данной статье.

Чем духовная жизнь отличается от жизни культурной, интеллектуальной? Какова роль духовника в этой жизни, и любой ли может им стать? Возможна ли исповедь «по скайпу»? Исповедаются ли друг другу священники? И что лучше для подготовки – книга с перечнем грехов или самые простые слова? Об этом говорим с насельником Сретенского монастыря и преподавателем Сретенской семинарии иеромонахом Иринеем (Пиковским).

Чем духовная жизнь отличается от жизни культурной, интеллектуальной? Какова роль духовника в этой жизни, и любой ли может им стать? Возможна ли исповедь «по скайпу»? Исповедаются ли друг другу священники? И что лучше для подготовки – книга с перечнем грехов или самые простые слова? Об этом говорим с насельником Сретенского монастыря и преподавателем Сретенской семинарии иеромонахом Иринеем (Пиковским).

Некоторые христиане почитают пост лишь благочестивой традицией, придуманной людьми и необязательной для духовной жизни. Предлагаем нашим читателям напомнить себе или вновь узнать, что о посте говорит Священное Писание.

Некоторые христиане почитают пост лишь благочестивой традицией, придуманной людьми и необязательной для духовной жизни. Предлагаем нашим читателям напомнить себе или вновь узнать, что о посте говорит Священное Писание.

0 феврая 2018 года Ирина Анатольевна Рахимова, семейный психолог, директор социально-психологического объединения «Православная семья», прочитала 11-ю лекцию на тему «Брак в зрелом возрасте. Повторный брак» в рамках Православных просветительских курсов, проводимых Сретенским монастырем и Сретенской духовной семинарией. Лекции этого, четвертого года обучения объединены темой «ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ».

0 феврая 2018 года Ирина Анатольевна Рахимова, семейный психолог, директор социально-психологического объединения «Православная семья», прочитала 11-ю лекцию на тему «Брак в зрелом возрасте. Повторный брак» в рамках Православных просветительских курсов, проводимых Сретенским монастырем и Сретенской духовной семинарией. Лекции этого, четвертого года обучения объединены темой «ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ».

Япония ― необычная страна со своим специфическим укладом. И как много трудностей ждёт того, кто решился отправиться туда со словом о Христе!

Япония ― необычная страна со своим специфическим укладом. И как много трудностей ждёт того, кто решился отправиться туда со словом о Христе!

27 января в Сретенской духовной семинарии состоялась встреча студентов с профессором, психологом, психиатром протоиереем Афанасием Мелиссарисом.

27 января в Сретенской духовной семинарии состоялась встреча студентов с профессором, психологом, психиатром протоиереем Афанасием Мелиссарисом.

3 феврая 2018 года протоиерей Андрей Овчинников прочитал 10-ю лекцию на тему «Проблемы семейной жизни и их решение» в рамках Православных просветительских курсов, проводимых Сретенским монастырем и Сретенской духовной семинарией. Лекции этого, четвертого года обучения объединены темой «ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ».

3 феврая 2018 года протоиерей Андрей Овчинников прочитал 10-ю лекцию на тему «Проблемы семейной жизни и их решение» в рамках Православных просветительских курсов, проводимых Сретенским монастырем и Сретенской духовной семинарией. Лекции этого, четвертого года обучения объединены темой «ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ».

В чем смысл пастырского служения? Чаще всего на этот вопрос отвечают так: цель пастырей ― спасение людей. Но можно ли назвать эту цель важнейшей стороной в служении священника?

В чем смысл пастырского служения? Чаще всего на этот вопрос отвечают так: цель пастырей ― спасение людей. Но можно ли назвать эту цель важнейшей стороной в служении священника?