844

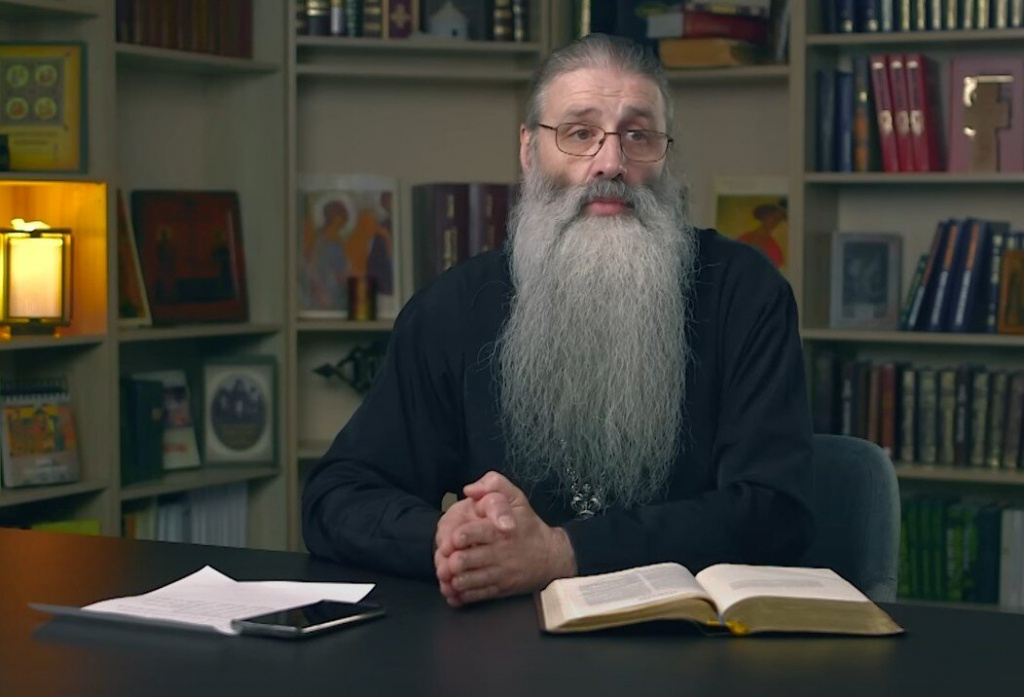

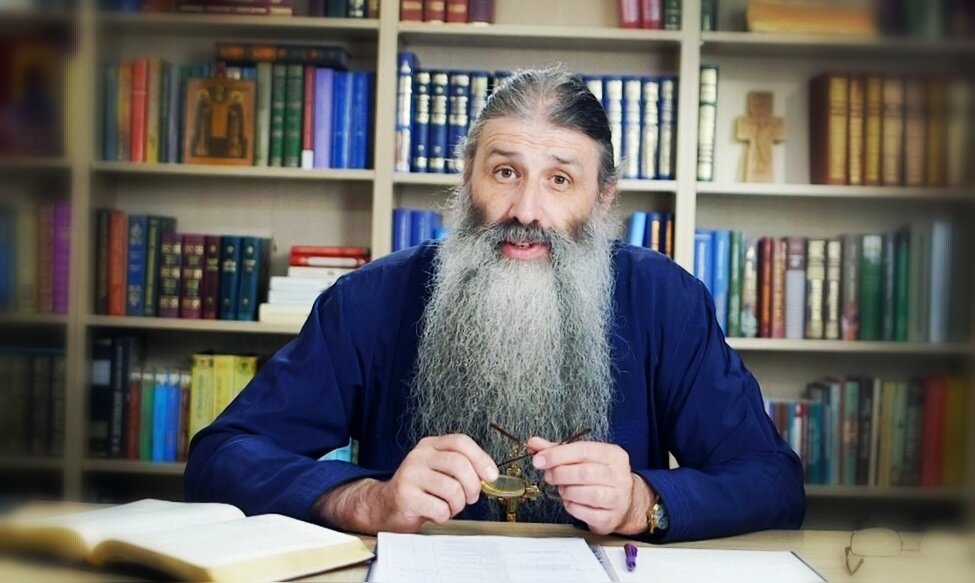

О Сретенской духовной академии рассказывает один из ее преподавателей, клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе, главный редактор православного молодежного журнала «Наследник» и духовник молодежной организации «Молодая Русь», отец девяти детей и дед десяти внуков протоиерей Максим Первозванский.

– Для меня это была на самом деле неожиданность и большая честь. Я не представлял себя преподавателем высших духовных школ. Но игумен Иоанн (Лудищев), который сейчас является и наместником монастыря, и исполняющим обязанности ректора, в тот момент занимался организацией публичного лектория в Сретенском монастыре и пригласил меня прочитать несколько лекций на семейную тему. Они были записаны, опубликованы на сайте. И дальше, через некоторое время, мне позвонил владыка Тихон, тогда епископ и настоятель обители. Видимо, ему пришлись по душе мои лекции, и владыка пригласил меня преподавать. И у меня, собственно, не было сомнений, поскольку хотя для меня это и было неожиданностью, но я воспринял это как особую честь. И так же продолжаю воспринимать это сейчас.

– Расскажите о Ваших студентах. Чему Вы их учите? Что стараетесь вложить в их головы и души?

– За это время я был преподавателем нескольких дисциплин в бакалавриате и в магистратуре: преподавал и пастырское богословие, и технику ведения пастырских бесед (не знаю, сохранился ли сейчас этот предмет). Но, собственно, меня пригласили вести предмет, основанный на опыте современных священнослужителей, его раздел о православной семье. И я продолжаю читать этот курс, если можно так выразиться, потому что это все-таки не совсем курс. Мы говорим со студентами о семейной жизни. Я являюсь не единственным преподавателем этой дисциплины. Так или иначе, к семейной тематике наши студенты возвращаются в течение своего обучения не один раз. Здесь есть два аспекта. Это, конечно, подготовка самих семинаристов к христианскому браку и христианской православной семейной жизни, к выбору спутницы жизни, к тем сложностям, особенностям, которые их ждут на пути семейной жизни. Но не менее важна и вторая часть темы – возможная помощь в семейной жизни их будущим прихожанам, то есть я разговариваю со студентами как с будущими семейными людьми (или уже ставшими семейными). И это интересно и важно даже для тех, кто выберет для себя монашеский путь: им так или иначе придется, если они будут священниками, беседовать и помогать людям, своим прихожанам, в сложных семейных ситуациях.

Мы говорим со студентами о семейной жизни

К сожалению, курс очень небольшой. Либо раз в неделю в течение семестра, либо целый год, но раз в две недели. Это, конечно, бесконечно мало. Единственное, что утешает: так или иначе к этой теме студенты могут обращаться снова. Существуют схожие или близкие предметы. При этом, конечно, если у человека нет опыта семейной жизни и нет серьезной базовой подготовки, то это сложно. Это только азы. Я стараюсь не давать какую-то схоластическую базу. Мы разбираем разные истории. В частности, такой «фишкой» моего предмета стало обсуждение серий мультсериала «Смешарики», посвященных отношениям. Знаю, что студенты прозвали мой предмет «экзегезой Смешариков».

– Почему именно эти мультики?

– Потому что именно в этих очень коротких мультфильмах есть примеры того, что происходит в реальной жизни, максимально спрессованно и афористично. Меня настолько поразила в свое время вся эта история, что единственным человеком, за которого я когда-либо ходатайствовал о присвоении церковной награды, стал художественный руководитель сериала «Смешарики» Анатолий Прохоров. И Святейший Патриарх Алексий удостоил его орденом Русской Православной Церкви за создание этого сериала. Поэтому у нас есть реальное признание настоящей – и культурной, и духовной – ценности «Смешариков» со стороны Церкви.

– Понимаете, в вопросах брака, особенно православного брака, существуют некие ножницы. С одной стороны, есть понятные законы и правила. Они четко описаны на уровне церковных постановлений, канонов, соборных решений Церкви – как древних, так и современных. Из последних документов, например, можно упомянуть постановление «О канонических аспектах церковного брака» – такой весьма схоластический документ, который, однако, студенты должны знать, потому что это те самые границы, в которых существует церковный брак.

С другой стороны, всякая попытка описать любовь правилами обречена на провал, и поэтому разговор о том, как строится любовь, как она развивается, как она возникает, где здесь грань между Божественным, человеческим и собственной ответственностью и следованием правилам и канонам мира свободы – это одна из сложнейших тем. Я в течение нескольких лет делал доклады на конференциях, богословских в том числе, о том, что, к сожалению, в нашей современной церковной тематике практически не разработаны вопросы практического богословия семейной жизни.

Поскольку в течение тысячелетий семейная жизнь была устроена совсем не по Евангелию (я имею в виду не противоречие ему, а то, что бытовал определенный семейный уклад традиционного общества с большой многопоколенной патриархальной семьей в центре, которой в настоящий момент просто не существует). А как жить вне рамок вот этой традиции большой многопоколенной патриархальной семьи? У нас готовых ответов нет. И традиций соответствующей жизни нет, поэтому здесь имеется серьезнейшее противоречие, когда мы говорим с государством о традиционных ценностях семейной жизни. Не совсем понятно, о чем идет речь. И не существует понятных, выработанных, наработанных Церковью ответов на этот вопрос. И одной из важнейших задач является, собственно, создание этой дисциплины – практического богословия семейной жизни. Чем мы со студентами и занимаемся.

– Что можете сказать об Академии как учебном заведении? Каков, на Ваш взгляд, ее духовный, научный уровень?

– Мне сложно об этом судить. Для этого надо быть духовным и ученым. Я, собственно, не являюсь ни тем, ни другим, поэтому для меня Академия – замечательный образец, это свет. На мой взгляд, лучшее современное учебное заведение. Это не оценка с помощью рейтингов, которые обычно делает учебный комитет. Это мое субъективное впечатление: Сретенка – лучшая духовная школа из всех, которые сейчас есть, во всех смыслах. Говорю это, не желая обидеть другие духовные школы. Я бываю и в Угрешской духовной семинарии, и в других; сам я выпускник Московской духовной академии. И, на мой взгляд, Сретенка – это лучшее, что у нас сейчас есть. Несомненно, Сретенский монастырь и Сретенская духовная академия – это настоящая духовная школа, это серьезнейшая духовная традиция. Замечательные, потрясающие люди. Их много. Для меня честь и радость хотя бы краешком принадлежать к этой корпорации.

– Обычно, говоря о традиции, подразумевают нечто давнее, старинное...

– В свое время я участвовал в создании нескольких средних православных учебных заведений в качестве одного из людей, которые стоят у самых истоков. И возвращаясь туда через десять лет, я понимаю, что те традиции, которые были заложены, продолжают там жить. Так что традиции – это не обязательно столетия. Традиция – это то, что живет, когда меняются ее носители; после первых приходят вторые, третьи и так далее, то есть то, что воспроизводится коллективом снова и снова. Когда мы говорим о семейных традициях – допустим, относительно какого-то праздника – это значит, что мы его празднуем в течение хотя бы двух поколений. Тогда можно сказать, что это уже традиция. Сретенка существует больше двадцати лет, поэтому, конечно, можно говорить о традициях.

– В связи с этим такой вопрос: являются ли преподаватели единым коллективом? Или каждый сам по себе: поговорил, о чем хотел, провел свое занятие и ушел?

– Я могу об этом судить все-таки несколько со стороны, поскольку у меня в Академии очень немного часов. Были годы, когда их было больше... Есть некое преподавательское ядро, процентов 75, они, несомненно, являются единым коллективом. И есть примкнувшие. Я, собственно, и есть примкнувший. Из тех, кого пригласили, тех, кто тут греется около этого огня. Ну и пытается свои полешки туда подбрасывать.

– У Вас есть ощущение некоего сретенского братства?

– Есть, конечно. Хотя я и не могу сказать, что являюсь его носителем. Все-таки я скорее приглашенный преподаватель. Но понимаю, что здесь своя особая атмосфера. Вне атмосферы учебного заведения просто не существует. Это был бы набор дисциплин, правил, может быть, еще чего-то.

– Конечно, здорово, что духовная школа располагается в замечательном духовном месте. Сретенский монастырь – это, несомненно, живой организм, это не просто несколько монахов, как сейчас бывает в некоторых монастырях. Это именно общая духовная жизнь, пронизывающая братию сверху донизу, начиная от наместника, который, конечно, не случайно является одновременно и ректором Академии, и заканчивая преподавателями – насельниками обители.

И вместе с тем радует наличие таких чудны́х преподавателей, как я, которых не стесняются приглашать со стороны. Это действительно не дает ни студентам, ни преподавателям что называется, капсулироваться, потому что любой духовный опыт любого коллектива всегда все-таки ограничен по определению. А вот такая живая открытость его расширяет: я постоянно наблюдаю, как на те или иные курсы и в бакалавриат, и в магистратуру приглашают самых разных людей.

Сам-то я застрял здесь уже на много лет, чего сначала совсем не ожидал. Но я вижу, что некоторые приглашенные священники читают свой курс и уходят. И это прекрасно – вот такая открытость, такая доступность к внешним знаниям и внешнему опыту. Знаю преподавателей, которые ведут другие разделы того же курса, что и я, но посвященные другим темам, так они на каждую лекцию приглашают нового священнослужителя. То есть студенты учатся, реально вбирая живой опыт самых разных современных священников. И такое общение для будущих пастырей, мне кажется, вообще нельзя переоценить. Они имеют возможность задать любые вопросы и услышать соответствующие мнения. Это просто потрясающе.

Студенты учатся, реально вбирая живой опыт самых разных современных священников

– Когда Вы учились, такого не было?

– Даже близко не было. Самого этого курса не было. Это не один курс, это целый раздел – «Пастырский опыт современных священнослужителей». Мой маленький кусочек называется «Христианская семья», а другие касаются и Исповеди, и проповеди, и жизни, и организации богослужений, и так далее. Можно было бы, допустим, изучая приходское богослужение, просто прочитать студентам курс литургики, что всегда и делалось, а можно еще и пригласить действующих авторитетных священнослужителей, которые расскажут, как соответствующее богослужение организовано у них на приходах. И это замечательно.

– Я по первому образованию физик и преподаю очень давно, но в основном либо в средней школе, либо в светской высшей школе. Всегда себя считал недостойным преподавания именно в духовной школе. Знаю, что есть преподаватели, которые свой курс читают из года в год очень похоже. Они вырабатывают некий эталон, золотой стандарт своего курса, и дальше его используют. Один бывший студент рассказывал, как пришел на лекцию к любимому преподавателю и как будто перенесся на десять лет назад – те же самые слова... Такой золотой стандарт. А у меня каждый год совершенно новый курс, потому что дисциплина, которую мне доводится преподавать, совершенно, на мой взгляд, не разработана. И это постоянный поиск и диалог со студентами. Если бы у меня не было этого диалога, то с кем бы я еще мог на регулярной основе поговорить о том, что такое настоящая христианская семейная жизнь? У меня даже выработалась такая формулировка – «я разговариваю об студентов сам с собой».

А иногда ко мне приходят люди, и я понимаю, что они пришли «об меня» поговорить. Не со мной поговорить, а с самими собой. Только тогда появляется возможность разговаривать, потому что и мысли, и чувства рождаются не в самом человеке, они рождаются в пространстве между людьми. И это потрясающая возможность! Она дорогого стоит. Когда ты свои мысли, сомнения, чувства, догадки можешь постоянно обсуждать и обкатывать на такой требовательной аудитории. С одной стороны, это молодежь зубастая, которая просто так тебе в рот смотреть не будет, а будет спорить по любому поводу. С другой стороны – это православные люди уже со своим собственным опытом. Это, на мой взгляд, идеальная аудитория для обсуждения подобных вопросов. И я за это держусь и очень этим дорожу.

– Да, меня туда тянет, это мой родной дом. Для меня это – без всякой мистики! – одно из «мест силы». Каждый раз, когда бываю в Сретенке, происходит пополнение моих собственных сил. Замечательно, что у меня есть возможность не только приходить в Академию, а еще и совершать Крещение в крестильном храме главного собора, потому что в храме Сорока Севастийских мучеников, где я служу, нет баптистерия для Крещения взрослых, так что я всегда и подростков, и взрослых крещаю в Сретенском монастыре. Тем самым чувствую себя причастным, в том числе, и к богослужебной жизни его братии.

И, конечно, то, что преподавателей регулярно приглашают на значимые богослужения обители – и в день памяти преподобного священномученика Илариона (Троицкого), и в другие памятные академические дни – тоже объединяет нас в совместном служении и Причастии.

Думаю, не скажу ничего нового... Многие скажут, что этот монастырь не просто монастырь и не просто так Академия находится буквально в двух километрах от Кремля. В свое время мой духовник, наместник Новоспасского монастыря архиепископ Алексий (Фролов) хотел, чтобы духовная школа располагалась в его монастыре. И, действительно, филиал Московской духовной академии, заочный сектор, долгое время находился как раз в Новоспасском монастыре (сейчас он уже переведен). Такое соединение монастыря и духовной школы, большого города и монашеского уединения – это, конечно, замечательно. Если выражаться молодым языком, это бинго.

– Расскажите о своем знакомстве с владыкой Тихоном (Шевкуновым).

– Мы познакомились в первой половине 90-х годов, когда он, как сам себя представлял, был простым рыжим иеромонахом. И, простите, косил под простачка. Хотя особо близкой дружбы между нами не сложилось, но вот такой замечательный факт – немного даже мистический. Не случайно я вспомнил своего духовника! Владыка Алексий (Фролов) был архимандритом и при рукоположении в архиерейский сан свой наперсный священнический крест подарил тогда архимандриту Тихону. Для меня это очень много значит. А сейчас этот крест носит отец Иоанн (Лудищев). Ему его передал владыка Тихон, когда сам стал епископом. И для меня это очень важный личный знак понимания того, что какое-то средоточие моей духовной жизни должно находиться именно здесь.

– Отец Максим, что Вы пожелали бы самой Академии, ее студентам и всем, кто с ней связан?

– Я понимаю, что любой организм развивается не просто динамично – он развивается толчками, неравномерно. На пути этого развития неизбежно возникают кризисы, иногда даже какие-то провалы. Я не могу судить о том, что происходит непосредственно сейчас, но желаю, чтобы наша Академия с честью проходила все искушения, все испытания и становилась лучше и лучше. А своим коллегам, всем преподавателям, студентам и руководству Академии желаю мудрости, терпения, смирения и любви – нам всем.

Беседовала Наталья Крушевская

Протоиерей Максим Первозванский