661

Встреча журналиста, телеведущего, художественного руководителя телевизионной студии «Неофит» московского Данилова монастыря Дмитрия Владиславович Менделеева с учащимися школ Самары, которая прошла 11 марта 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

Когда космические корабли начали довольно уверено бороздить просторы «шестого» океана, возникла потребность в их стыковке. Сложность заключалась в том, что космонавт, который должен был осуществить стыковку космического корабля и орбитальной станции, следил за этим процессом через телевизор, то есть видел плоское двухмерное изображение, а все железные конструкции, которые должны были притереться друг к другу, сцепиться друг с другом, были трехмерными. И оказалось, что в природе не существует закона, который позволял прямо переносить трехмерное изображение на плоскость. Это приводило к различным проблемам: космические корабли успешно стартовали, совершали полеты вокруг Земли и вынуждены были возвращаться обратно.

Перспектива (согласно определению словаря) – это «искусство изображать на плоскости трёхмерное пространство в соответствии с тем кажущимся изменением величины, очертаний, чёткости предметов, которое обусловлено степенью отдалённости их от точки наблюдения».

Примером прямой перспективы является тот случай, когда мы смотрим вдаль на рельсы, тогда у нас все линии сходятся на горизонте в некой точке, кроме того, чем дальше от наблюдателя расположен предмет, тем меньше он кажется. Обратная перспектива, которая отличает изображение на святых иконах, характеризуется тем, что все линии сходятся в наших глазах, то есть мы зрители. В этом заложены две очень интересные богословские идеи:

⎯ во-первых, мы как бы приближаясь к иконе, расширяем свой угол зрения, входим в тайну Царства Небесного, заглядываем как через окно в то, что происходит за этой видимой поверхностью иконы, наше представление о Божественном мире расширяется;

⎯ вторая идея заключается в том, что она фактически иллюстрирует, применительно к иконописи, слова Самого Спасителя: «Будьте как дети» (см. Мф. 18:3), поскольку именно таким образом, в обратной перспективе, ребенок видит окружающий мир (на детских рисунках голова мамы всегда очень большая, дом очень большой), пока у него не сформировалось «навязанное» взрослыми представление, что мир имеет прямую перспективу.

Поэтому с точки зрения современного человека иконопись – очень странная живопись. Но разве древнерусские иконописцы или византийские художники не знали, что предметы, которые находятся дальше, должны быть меньше, а те, которые ближе, должны быть крупнее? Конечно знали.

Тогда почему изображение на иконах именно такое? Заинтересовавшись этим вопросом, академик Б.В. Раушенбах связался с физиологами, биологами, специалистами по изучению мозга, и они выяснили, что, действительно, человеческий мозг видит все немножечко в обратной перспективе. Но дело в том, что у нас есть и периферийное зрение: не как у птиц, например, у голубей, то есть мы не можем видеть совсем все, что происходит у нас за спиной, но все-таки оно гораздо шире, чем просто ограниченная картинка в плоскости. И, учитывая эту поправку обратной перспективы, ученые смогли создать необходимую коррекцию между изображением камеры и стыковочными узлами разных космических аппаратов, и у космонавтов при стыковке космических кораблей все стало получаться.

И этот физик и исследователь Джон Джексон, католик, который был и остается глубоко верующим человеком, знавший о существовании Туринской плащаницы, решил попробовать и сделать наоборот: исследовать изображение Туринской плащаницы и получить трехмерное изображение Человека, который был в ней погребен.

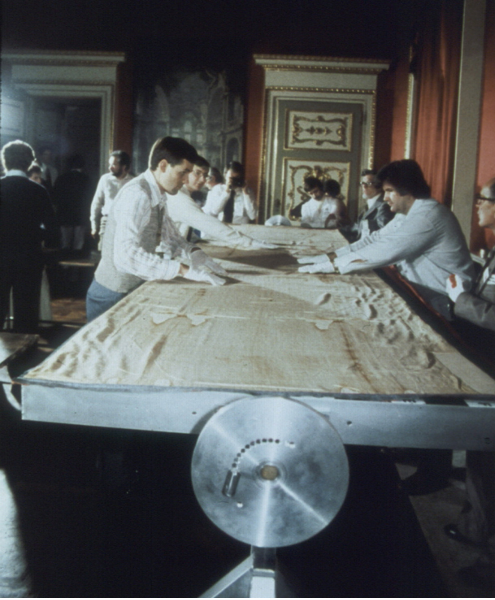

В то время он был довольно молодым человеком, к тому же искренне увлеченным этой идеей, серьезно занимавшимся оптикой, физикой, математикой, он горел желанием осуществить задуманное исследование. При этом его энергии хватило на то, чтобы убедить Ватикан во главе с Папой Римским позволить ему провести прямые исследования Туринской плащаницы, которые не проводились до этого никогда. Это было осенью 1978 года.

На фотографиях можно увидеть всех ученых, которые принимали в этом участие, среди них и сам Джон Джексон.

Он собрал около тридцати ученых из различных ведущих мировых военных и гражданских институтов самых разных специальностей, среди них были врачи, биологи, специалисты по древним тканям, пыльце редких растений, по макросъемке, инфракрасной и ультрафиолетовой съемке. Кто-то был верующий, кому-то просто было интересно прикоснуться к предмету, которому около двух тысяч лет, и посмотреть на то, что он собой представляет.

При этом единственное условие, которое поставила Церковь, состояло в том, чтобы при сборе необходимых учёным данных ни одна ниточка ткани не была повреждена.

И за эти пять суток была собрана колоссальная информация.

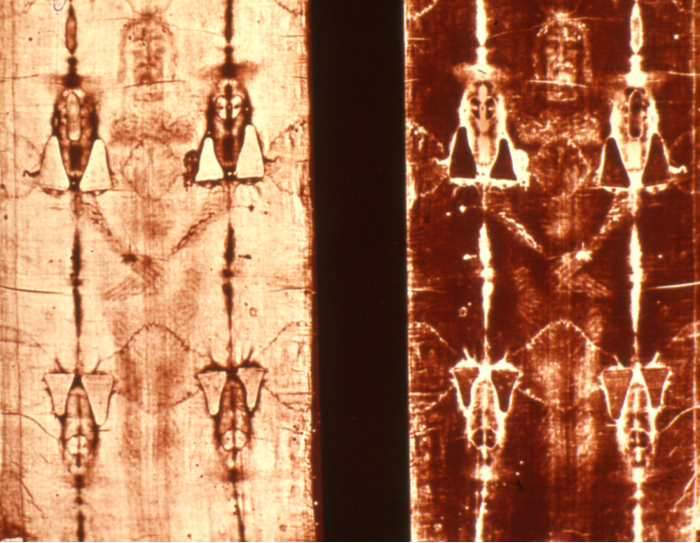

При этом не буду подробно останавливаться на предыстории самой загадки Туринской плащаницы, которая появилась в мировом информационном пространстве в 1898 году. А дело было так: перед закрытием выставки христианского искусства в Париже археолог и фотограф-любитель Секондо Пиа впервые сделал фотографию лика Христа с Туринской плащаницы, представленной на выставке в качестве экспоната – плохо сохранившегося творения раннехристианских художников. Секондо Пиа не предполагал делать каких-либо специальных научных исследований, при этом, при проявке фотопленки (тогда это ещё были фотопластины) оказалось, что Туринская плащаница содержит два изображения: видимое и невидимое. То есть Туринская плащаница на самом деле еще и негатив на ткани!

Фотографии, которые находятся сейчас к крипте древнего собора Сретенского монастыря, были привезены самим Джоном Джексоном.

При этом это не просто фотография, а так называемая научная фотография, так что ученые в России могут с ней спокойно работать, используя те же самые оптические приборы, которые применялись при исследовании самой Плащаницы в 1978 году, и они этим как раз и занимаются. То есть здесь в Сретенском монастыре тоже есть отделение этой всемирной ассоциации ученых, которые занимаются исследованием Туринской плащаницы, – Российский центр исследований Туринской плащаницы.

Но как мог остаться негатив?

Дело в том, что не существует технологий на сегодняшний день, которые могли бы позволить сделать это с тканью. Но более того, не существует на сегодняшний день и технологий, которые могли бы сделать и просто отпечатки тела человека в таком виде, как мы их видим, потому что ткань в какой-то момент как бы потеряла телесную опору. Если мы будем смотреть фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы» (это очень тяжелый фильм, но его полезно посмотреть), мы можем обратить внимание на последний кадр этого фильма – это Воскресение Христово. И для того, чтобы передать этот таинственный момент Воскресения Спасителя Мел Гибсон уже использовал это достижение ученых и показал, как Плащаница сначала обвивает тело лежащего во Гробе Христа, а затем в какой-то момент она теряет опору, то есть просто ткань словно бы «проваливается» сквозь тело. При этом мы читаем в Евангелии, что тело Воскресшего Христа обрело некую новую физическую способность: Господь, например, мог проходить сквозь стены, когда двери были заперты, так об этом пишет евангелист Иоанн: В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! (Ин. 20:19).

Так и в момент Воскресения: физические свойства тела изменились, и это уже не давало возможности ткани на нем оставаться, и она упала. И вот эти особые следы на ткани, прошедшей через человеческое тело, обнаружили ученые на каждой фибрилке (каждом волоконце) полотна. То есть, если бы полотно просто оставалось на теле, то следы были бы только на поверхности, а потом они по чуть-чуть проникали бы внутрь, как бы уменьшаясь все время, сходя на ноль при проникновении, как если бы мы что-то красящее положили на ткань. А здесь насквозь, и с лицевой стороны, и с внутренней изображение абсолютно одинаковое. Что и свидетельствует о том, что в какой-то момент Плащаница «прошла» сквозь тело, и это тоже еще одна из загадок Туринской плащаницы.

Продолжение следует...