741

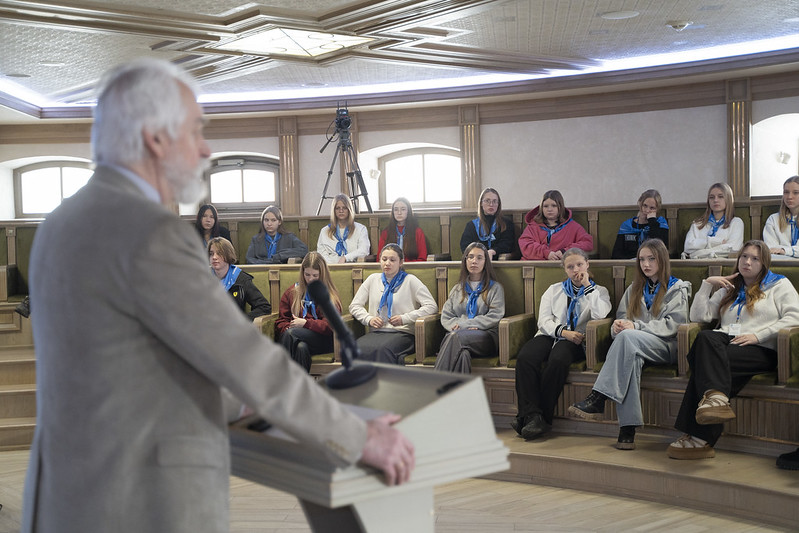

Встреча о духовных основах русской литературы доктора филологических наук, кандидата культурологии, профессора Александра Николаевича Ужанкова с учащимися школ Самары, которая прошла 18 февраля 2025 г. в Сретенской духовной академии в рамках совместного Просветительского проекта с Финансовым университетом.

«Первые русские писатели – святые. Ни одна литература мира не имеет такого духовного основания. Русскую литературу, как и русскую культуру, как и государство, основывают святые»

Если мы посмотрим на ранний период, на XI век, когда только появилась древнерусская письменная словесность, и я вам перечислю первых русских писателей (правда, они себя так не называли, они в основном были монахами, и писать, скажем, летописи, жития святых, было их послушанием), мы увидим, что:

-

Иларион – будущий митрополит Киевский, автор «Слова о законе и благодати», канонизирован Русской Православной Церковью;

-

преподобный Нестор, которого вы знаете как Летописца, а он еще является и автором житий блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба, преподобного Феодосия Печерского, тоже причислен к лику святых;

-

Феодосий Печерский – игумен Киево-Печерской обители, автор слов, поучений и наставлений, также канонизирован в чине святых преподобных;

-

Владимир Мономах, его «Поучение детям» изучают в школе, тоже почитается как благоверный князь в Русской Православной Церкви.

То есть получается, что первые русские писатели – святые. Ни одна литература мира не имеет такого духовного основания. То есть русскую литературу, как и русскую культуру, как и государство, основывают святые. Ни в одной стране мира такого нет.

«Первые русские книжники будут писать о самом главном – душе человека. Самое главное в русской культуре, в русской литературе – это спасение души»

Если же мы говорим, что это святые, то о чем они будут писать, о чем они будут говорить, почему они будут обращаться к нам в своих наставлениях, и почему эти наставления остаются до сих пор актуальными? Они будут писать о самом главном. А самое главное – душа человека. Тело наше бренное, временное, мы сегодня живы, а сколько еще проживем? Сто лет, двести лет, но все равно наш земной путь является кратковременным с позиции вечности. А вот душа человеческая – вечная, потому что человек сотворен по образу и подобию Божию, и образ Божий в человеке – это душа. Вы еще молоды, я уже, так сказать, в летах, но участь всех людей одинакова. А вот душа – всегда вечная, всегда молодая. И самое главное в русской культуре, в русской литературе – это спасение души. Вот об этом и писали древнерусские писатели.

И практически все эти наши писатели, за исключением Толстого, были воспитаны соответствующим образом в лоне Православной Церкви и были людьми верующими. Л.Н. Толстой – сомневающийся, у него был свой поиск, но он тоже создавал собственную религию. Поэтому все наши писатели естественно думали о Боге. И это, соответственно, мы и наблюдаем с вами в русской литературе.

Наверное, все вы видели американские фильмы, которые, в общем-то, похожи на французские и общеевропейские романы XVIII–XIX веков. И в любом американском фильме мы с вами наблюдаем что? Happy end, то есть «счастливый конец». И этот «счастливый конец» можно свести к трем вещам. В американских фильмах или французских романах (французские романы вы, наверное, еще не читали, а вот фильмы смотрели) модель одна и та же: он и она в самом начале знакомятся, потом где-то потерялись, он ее разыскивает, а пока он ее разыскивает, если он американец, то спасает еще и человечество. Потом у «плохих парней» отбирает миллион (лучше десять, потому что без десяти миллионов жить как-то не слишком комфортно), а в конце он и она встречаются вновь, есть миллион (или десять), появляется «небольшой» пятиэтажный домик где-то во Франции, на Лазурном берегу. Вот такой счастливый конец во французских романах и в американских фильмах.

А теперь посмотрим на произведения русской классики.

«В корне меняется подход русского писателя к сюжету: там, где заканчивается французский роман, русский роман только начинается»

С чего начинается роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: перед нами «наследник всех своих родных», который едет получать тот самый «миллион», точнее сказать, даже больше: в наследство он получает еще загородное имение в виде средневекового замка (тоже неплохо!), и в него вскоре влюбляется Татьяна Ларина. То есть смотрите, там, где французский роман заканчивается (а А.С. Пушкин, как вы догадываетесь, вырос на французских романах), там «Евгений Онегин» только начинается.

Или, скажем, обратимся к роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» и ответим на вопрос, зачем Пьер Безухов возвращается в Россию? То же самое: умирает его отец, надо вступить в наследство, отец очень богат, наследство большое, и его тут же женят на красавице Элен, а потом еще надо читать четыре тома романа «Война и мир», чтобы разобраться во всех этих коллизиях.

«Евгений Онегин – герой без отчества, то есть – без Отечества, он – русский иностранец»

А теперь маленькая задачка. Какое произведение я имею в виду, если его сюжет таков: молодой человек едет на почтовых к месту своего назначения, там он встретит барышню, потом у него будет дуэль, барышня напишет ему письмо. Что это за произведение? Кто-то скажет, что «Капитанская дочка», а кто-то скажет – «Евгений Онегин», при этом и те, и другие будут правы, потому что Пушкин использует два одинаковых сюжета и для «Евгения Онегина», и для «Капитанской дочки». Почему?

Потому что свой роман в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкин писал долго, восемь лет, потом еще год дорабатывал его, чтобы издать, и остался недоволен. Потому что начинал он его, в общем-то, человеком светским, не будучи православным, а потом становится глубоко верующим православным человеком, особенно в Михайловском, и поэтому своим «Евгением Онегиным» он впоследствии оказывается недоволен.

И тут следует обратить внимание на важную деталь: какое отчество у Евгения Онегина? Мы можем долго думать, но не найдем ответа. Почему? Давайте вспомним:

Служив отлично благородно,

Долгами жил его отец,

Давал три бала ежегодно

И промотался наконец.

Как завали отца Евгения? Неизвестно! Какое же тогда его отчество? Нет его! То есть смотрите, Евгений без отчества, то есть – без Отечества. А кто его воспитывал?

Сперва Madame за ним ходила,

Потом Monsieur ее сменил.

Ребенок был резов, но мил. <…>

Он по-французски совершенно

Мог изъясняться и писал;

Легко мазурку танцевал

И кланялся непринужденно;

Чего ж вам больше? Свет решил,

Что он умен и очень мил.

Вот образ молодого светского человека XIX в.: он прекрасно говорит по-французски, а отчества и Отечества не имеет. Значит, кто он получается? Русский иностранец. Он служит где-нибудь? Нет. А зачем ему служить? Он и так обеспечен достатком, ведь он, «наследник всех своих родных». То есть ему служить и зарабатывать не надо. И потому он пребывает в праздности.

«Третий эпиграф повести “Капитанская дочка” (“Да кто его отец?”) является ключевым: два первых слова повести “отец мой” – это аллюзия к самой известной православной молитве “Отче наш”»

А теперь обратимся к «Капитанской дочке», с чего начинается этот роман? О чем вообще это произведение, именно не о ком, а о чем? Да, о любви, о восстании Емельяна Пугачева, о чести. А какая основная тема этого произведения? Обычно всегда говорят: «Береги честь смолоду», – эта пословица была взята Пушкиным в качестве эпиграфа к «Капитанской дочке». Да, совершенно верно. А второй эпиграф (первый к первой главе, они идут один за другим) мы помним? Нет. А третий эпиграф? Нет. Вот так мы зачастую читаем с вами художественные произведения: мы их «проглатываем», а на детали не обращаем внимания. Но, и своим студентам я всегда об этом говорю, деталь – царица смысла. И если мы не будем обращать внимания на детали, то мы не сможем понять смысл никакого произведения.

И именно третий эпиграф в этом произведении – «Да кто его отец?» – не он ли является ключевым? Кто отец Петруши Гринева? А ведь повесть с этого и начинается: «Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году…».

«Отец мой…», два эти слова – аллюзия к самой известной православной молитве «Отче наш». Стало быть, А.С. Пушкин подразумевал не только земного родителя, но и Отца Небесного. Кто наставит, кто поведет по жизни Петра Гринева?

А.С. Пушкин, когда писал эту повесть, был уже глубоко православным человеком. Каждый день, как замечает В.А. Жуковский, читал Евангелие, он его знал чуть ли не наизусть (а у А.С. Пушкина была просто феноменальная память), и для него Евангелие было той основной Книгой, к которой он обращался постоянно. Он сам об этом говорил, и В.А. Жуковский после его смерти отмечал, что А.С. Пушкин не расставался с Евангелием, это была основная для него Книга. И естественно, что А.С. Пушкин будет уже тогда осмысливать все основные темы и идеи в своем последнем большом произведении, основываясь именно на Евангелии. Действительно, «Капитанскую дочку» он будет писать три года, за два месяца до его кончины она выйдет в свет, и почему-то литературоведы называют это сочинение духовным завещанием А.С. Пушкина. Вот мы с вами и попытаемся разобраться, почему же это – духовное завещание нашего поэта и писателя? И может ли вообще завещание светского человека быть духовным? Оказывается, может.

Когда говорят, что роман в стихах «Евгений Онегин» о любви, всегда спрашиваю: «А там есть хотя бы одна пара влюбленных?» Да, Татьяна любит, вспомним ее письмо:

Я к вам пишу – чего же боле?

Что я могу еще сказать?

Теперь, я знаю, в вашей воле

Меня презреньем наказать.

А Евгений Онегин тогда любил ее? Нет. Страсть разыграется уже потом, когда Татьяна будет замужем, но и это не любовь, это именно страсть, тогда как любовь всегда жертвенна.

В то же время, посмотрите, в «Капитанской дочке» любят практически все. Родители Петруши любят друг друга? Любят. Любят ли они Петрушу? Любят. Петруша любит своих родителей? Да. Савельич любит Петрушу? Да, готов и жизнь за него отдать. Помните, когда Петра Андреевича привели к виселице, появляется Савельич, бросается в ноги к Пугачеву и говорит: «Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» То есть он готов отдать жизнь за Петрушу, это и есть любовь, это и есть жертвенность. Но ведь и Петруша готов был отдать жизнь за Савельича! Помните, когда они ехали из Оренбурга и встретились с передовым караулом пугачевцев, Петруша проскакал, но, увидев, что Савельича нет с ним, он «поворотил лошадь и отправился его выручать». Он был в форме офицера и прекрасно знал, что сложившаяся ситуация – для него смертельная опасность: офицеру попасть в руки бунтовщиков – верная гибель, но он Савельича не оставил. А капитан Миронов любит свою жену? Да. А жена любит его? Да. Она равную участь с супругом разделила, тоже погибла от пугачевцев. То есть в этом произведении все любят друг друга, кроме одного человека. Кто там не любит? Швабрин. Почему? Василиса Егоровна об этом говорит, что он «за душегубство и из гвардии выписан, он и в Господа Бога не верует». Посмотрите, «душегуб и в Бога не верует», а Бог есть любовь, то есть, если человек в Бога не верует, то в нем нет Его любви изначально. И поэтому он – душегуб, и на дуэли кого-то уже убил. Да и его дуэль с Петрушей тоже, в общем-то, нечестная, потому что она состоялась без секундантов, и Машу Миронову Швабрин бесчестно удерживает, принуждая ее выйти замуж, то есть он – человек абсолютно бесчестный.

При этом сам А.С. Пушкин был паталогически честным человеком, удивительно честным и удивительно правдивым, настолько правдивым, что даже сам государь Николай Павлович верил честному слову А.С. Пушкина. Если А.С. Пушкин давал слово и что-то говорил, император Николай I ему верил. Вот насколько высокоморальный статус был у поэта номер один тогда в России, да и сейчас он остается таким же поэтом. Значит и он создает в определенной степени если не идеал, то положительный образ.

Кстати сказать, об идеалах, можем ли мы назвать идеальный образ в русской литературе XIX века? Идеален ли Петр Андреевич Гринев? Вспомним по тексту: он уезжает из дома, получил свободу и… напился, потом… проигрался, затем… Савельича отругал, после чего… рискует собой, Савельичем и ямщиком, когда они попадают в буран. Идеальный ли это человек? А ведь идеалом можно назвать только человека безукоризненного.

Так вот, в русской литературе XIX века идеала нет, и сейчас мы поймем, почему. Ф.М. Достоевский когда-то ответил на этот вопрос: «Идеален только Христос». В древнерусской словесности есть идеал – это святой, и в житиях есть такой идеальный пример святости. О том, как спасти свою душу, нам говорят девятнадцать заповедей: десять заповедей ветхозаветных и девять заповедей блаженства, которые Сам Спаситель исполнил.

Первые русские святые князья Борис и Глеб исполняют эти девятнадцать заповедей, а Святополк Окаянный, который убил своих братьев, нарушает все девятнадцать заповедей. В житии святых представлены примеры и положительные, и отрицательные. Преподобный Феодосий Печерский исполняет все девятнадцать заповедей, преподобный Сергий Радонежский, известный многим наш святой, исполняет все девятнадцать заповедей. Это и есть путь ко спасению, который очень важен для каждого русского человека. Как стать святым? Исполнить девятнадцать заповедей. Тяжело? Конечно, сколько соблазнов в миру!

Продолжение следует...